診療が始まった瞬間から鳴り続ける電話。受付は手がふさがり、看護師は患者対応の途中で呼び出され、スタッフの表情には少しずつ疲れが滲む——そんな日が続いていませんか?

どれだけ丁寧に対応しても、また同じ質問が鳴り響き、気づけば「これ、本当に私たちが全部やらなきゃいけないの?」と心が追いつかなくなることもあります。

この記事では、そんな“止まない電話”が現場に与える負担をやさしく紐解きながら、人とAIそれぞれの強みを活かして、取りこぼしを減らし、スタッフの心の余裕まで取り戻すためのヒントをご紹介します。

目次

1. はじめに|クリニックの電話対応に潜む課題

電話対応が受付業務に与える負担とは

クリニックの受付業務において、電話対応は大きな負担のひとつです。

患者からの問い合わせは、診療時間や予約の確認など多岐にわたり、受付スタッフが1日に何度も同じ内容の電話を繰り返し対応することも珍しくありません。自社の調査では、約86.3%のクリニック※が電話対応業務に大きな負担を感じています。

実際の現場では次のような声がよく聞かれます。

– 受付や会計中に電話が鳴り、作業が中断される

– 同じ質問を何度も受ける

– 診療中でもスタッフが電話対応を優先せざるを得ない

このような状況が続くと、スタッフのストレスが溜まり、対応の質が下がるだけでなく、離職リスクの増加にもつながります。「またこの質問…」という声が聞こえる現場では、すでに改善が必要なサインが出ている状態です。

※弊社独自調査:歯科医師限定 受付・電話業務のAIの自動化に関するアンケート調査(2025年3月11日~4月8日)

なぜAI電話自動応答システムが注目されているのか

AI技術の進化により、クリニックの電話対応にも大きな変化が訪れています。

特に「AI電話自動応答システム」は、受付業務の自動化・効率化を実現する手段として注目度が急上昇しています。

注目される理由には以下のような点があります。

– 24時間365日対応が可能

– 自然な音声での会話が実現されている

– よくある質問に自動で対応できる

このような機能が、「電話を取りこぼさない体制」と「スタッフの負担軽減」を同時に実現してくれるのです。

実際、受付にかかる電話のうち、一定割合は「診療時間」「アクセス方法」「予防接種の料金」など、定型的な質問ばかりです。

これらをAIが対応できれば、スタッフは本来の業務に集中でき、患者への対応の質も向上します。

「人間による応対」との違いを明確にする意義

AI電話自動応答システムが普及するにつれ、「人間による応対」との違いを正しく理解しておくことがより重要になっています。

なぜなら、AIにも得意・不得意があり、すべてを自動化すれば良いというわけではないからです。

たとえば、定型的な質問や予約確認などはAIがスムーズにこなせますが、症状の相談やトラブル対応、感情を汲み取るような会話は、人間ならではの対応力が求められる場面です。

つまり、「AIか人間か」ではなく、「どの業務を誰が担当するか」を考えることが、現場の生産性と患者満足度を高める鍵になります。

では、次のセクションから「即時性」「対応範囲」「会話の自然さ」「伝達精度」などの軸で、AI電話自動応答システムと人間の違いを詳しく比較していきます。

2. 即時性と対応スピードの違い|AI電話自動応答システムが人間より優れる理由

忙しい時間帯や診療外でも応対できるAI

午前中の診療が始まる直前や夕方の診療終了間際は、患者からの電話が集中しやすい時間帯です。このタイミングでは、受付スタッフは来院患者の対応や会計処理に追われながら、電話も同時に取らなければならないという状況に陥ります。結果として「電話が鳴っているのに誰も出られない」という状況が繰り返されがちです。AI電話自動応答システムは、こうした時間帯においても待ち時間ゼロで即時応答が可能です。

さらに、AIは人間と違って1対1の制約がなく、同時に複数の電話を処理できるのが強みです。これにより、朝の10分間に集中する10件の電話を一度に処理でき、患者を待たせることなくスムーズな対応が実現します。

また、診療時間外や休診日でも稼働できる点も大きなメリットです。「夜に思い立って電話をかける」「休診日だが確認したいことがある」といった患者のニーズにも応じられ、取りこぼしゼロに近い体制を整えられます。

人間が不在の時間でも、AIは常に待機しています。“誰も出られない時間をなくすこと”ができるのは、AI電話自動応答システムならではの強みです。

人間対応では避けられない「取りこぼし」

人間による電話対応には、避けられない取りこぼしがあります。

よくある状況を整理すると次の通りです。

– 業務中で手が離せない

– 同時対応が不可能

– 診療時間外は対応できない

こうした「取りこぼし」は、患者にとっては大きなストレスです。

「電話してもつながらないクリニック」という印象は、選ばれなくなる理由のひとつにもなり得ます。

一方AIなら、24時間365日体制で対応可能なため、患者からの電話を逃すことがありません。夜中に急に「明日の診察時間を確認したい」と思っても、即座に答えを返してくれる安心感は、患者満足度の向上につながります。

対応スピードが業務効率に直結する理由

電話応対にかかる時間は、積み重なると大きな差になります。

たとえば、診療時間や場所を確認するだけの短いやり取りでも、1件あたり平均2分程度。これが1日に20件あれば40分、1か月で約20時間もの時間を費やしている計算になります。

AI電話自動応答システムを導入すると、この時間をほぼゼロに近づけることができます。よくある質問はすべてAIが即時に処理するため、スタッフは緊急性の高い案件や直接対応が必要な業務に専念可能です。

さらにAIは、応答の質が常に一定という点も大きな利点です。人間であれば、忙しいときに声が急ぎがちになったり、説明が雑になることがあります。しかしAIなら、常に安定した速度で、正確な情報を伝えることができます。

まとめると、AIは即時性とスピード対応で圧倒的な強みを持ち、取りこぼしゼロに近づけることが可能です。一方で、人間は同時処理や24時間対応には限界があり、応答スピードも状況によって大きく変わります。

上記のような効果は、実際にAI電話自動応答サービスを導入したクリニックでも表れています。

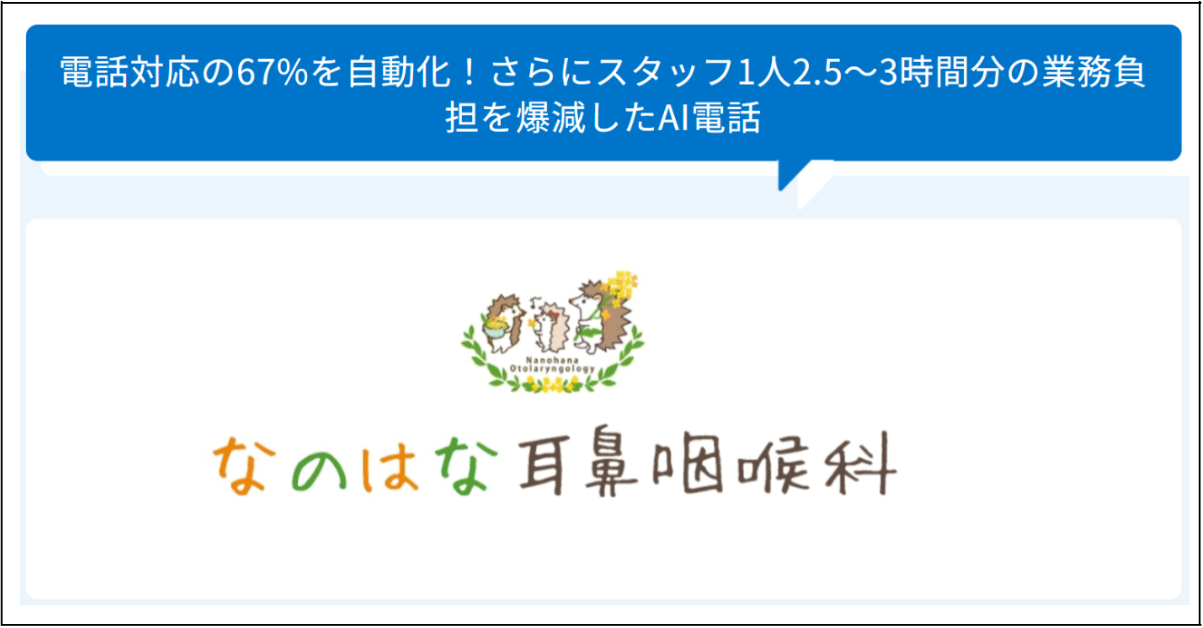

AI電話自動応答サービスを導入している茨城県水戸市の「なのはな耳鼻咽喉科(http://nanohana-jibika.com/)」では、月間1,138件あった着信のうち、AIがそのうち約67.4%にあたる768件を対応。「朝、あれだけ鳴っていた電話が、午後には1件も鳴らなかった日があった」と話すほど、体感としてとても大きな変化がありました。

よくある質問にはAIが音声で案内することで患者側もスムーズに必要な情報を得られ、かつスタッフの負担も軽減されました。

さらに特筆すべきは、スタッフ1人あたり1日2.5~3時間分の業務時間が削減された点です。対応スピードが上がったことで、院内でも「業務の切り分けができて、本来の業務に集中できるようになった」と好評で、クレームも出ておらず、安心して患者対応ができる環境が整いました。

3. 対応範囲と柔軟性の違い|AIと人間が得意な電話応対業務とは

AIが得意な業務:予約・診療時間・定型的な質問

AI電話自動応答システムの強みは、あらかじめ設定された情報に正確・迅速に答えられる点です。

たとえば、以下の内容は実際に導入中の医院で多く設定されている質問です。

– 診療時間や休診日の案内

– 予防接種や検査の料金案内

– クリニックの場所・アクセス方法

– 支払い方法に関する質問

– 予約の有無・キャンセル・確認

これらはFAQとして設定できるため、どれだけ回数が多くても一定の品質で対応できます。また、音声認識と自然な会話技術により、高齢者でもストレスなく操作できる点も大きなメリットです。「人でなくてもよい」業務は、AIに任せられる時代に入っています。

人間が必要な業務:トラブル・感情的な対応・症状の相談

一方で、人間の判断や感情的な配慮が求められる業務は、AIだけでは対応が難しいのが現実です。

よくある「人間対応が必要な業務」は次のようなものです。

– 発熱・痛みなど体調に関する相談

– クレームや怒りを含む感情的な問い合わせ

– 緊急時の判断(「今から行っても大丈夫か?」など)

– 保険証の扱いや治療内容の説明

– 泌尿器科や婦人科などデリケートな話題

AIが相手だと、「感情をくみ取れない」「柔軟な判断ができない」といった不満につながる可能性があります。とくに初診の患者や不安の強い方に対しては、「人間らしい対応」が安心感を生むポイントです。

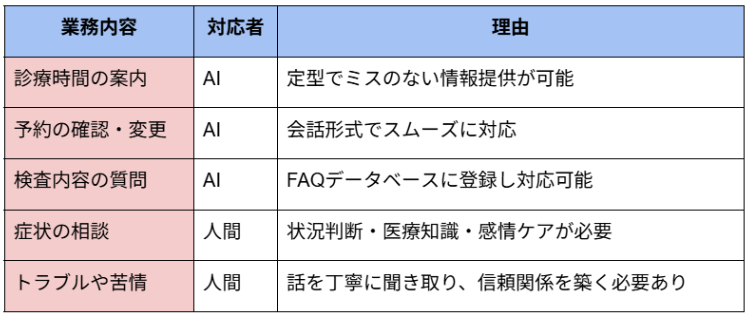

業務内容に応じた最適な切り分けとは

AIと人間、どちらにも得意・不得意があります。大切なのは、それぞれの特性を理解したうえで、業務内容に応じて役割を明確に切り分けることです。

たとえば、次のような運用が効果的です。

定型・繰り返しの業務はAI、判断・感情が絡む業務は人間。このルールが徹底できれば、無駄な作業を省きつつ、患者にも安心感を与える応対が可能になります。

さらに、AI電話自動応答システムは必要に応じて人へ電話を転送できる仕組みも備えています。たとえば、症状相談やトラブル対応など「AIだけでは不安が残る内容」に関しては、そのままクリニックに繋ぐことも可能です。患者は待たされることなく必要な相手につながり、スタッフ側も「AIで振り分け → 必要時は人へ切り替え」という安心設計で対応できます。

つまり、「AIに任せられる業務は自動化しつつ、必要な場面では人が応対する」運用をスムーズに実現できるのが、切り替え機能を持ったAI電話システムの大きな利点です。

4. 会話の自然さと情報伝達精度|AI自動応答システムと人間の違いを徹底比較

AIの音声はどこまで人間に近づいているか

AI音声といえば、以前は機械的で無機質な印象が強かったかもしれません。しかし近年では、最新の音声合成技術と自然言語処理により、「これ本当にAI?」と感じるほどの自然さが実現されています。

NOMOCa-AI callでは、話し方に抑揚や間があり、言葉の切り返しもスムーズです。実際に患者と対話しても違和感が少なく、高齢者でも普通の会話のように使える設計になっています。

さらに、先ほどご紹介した茨城県の「なのはな耳鼻咽喉科」では、AIに関するクレームは特に見られず、「違和感なく使えている」とスタッフからも評判でした。現場の声からも自然さが確認されており、安心して導入を検討できるポイントになっています。

高齢者や不安を抱える患者に必要な「人間らしさ」

いくらAI音声が自然になったとはいえ、感情の機微や状況に応じた柔軟な配慮は、人間ならではの強みです。

たとえば、以下のような場面では、やはり人間による応対が求められます。

– 高齢者が聞き返した際に、相手の様子を見て話し方を変える

– 緊張している患者に対して、ゆっくり話しかける

– 不安を感じている声に対し、共感や安心の言葉を添える

これらはスクリプトやデータでは補えない「空気を読む力」です。また、泌尿器科や婦人科など、繊細な要素を含む電話においては、人間の丁寧な対応が信頼感を高める要素になります。

情報伝達・記録の正確さで見る両者の違い

情報の伝達と記録という面では、AI自動応答システムが圧倒的な強みを持っています。AIは会話の内容をすべて記録し、日時・内容・質問カテゴリなどを自動的に分類・保存できます。

この履歴情報は、以下のような形で活用できます。

– よくある質問のランキング作成

– 問い合わせ内容の傾向分析

– ウェブサイトやFAQの改善材料

– 電話内容の確認によるトラブル防止

一方、人間による応対では、記録の取り忘れ・聞き間違い・伝達ミスといったヒューマンエラーが発生しやすいです。また、応対者ごとに対応のばらつきも起きがちで、再現性のある記録が難しい点も課題といえます。

正確な情報伝達と業務の改善に活かせる記録という点では、AIの方が信頼性は高いといえます。

5. AI電話応対と人間のハイブリッド運用|自動応答システム導入のメリットとは

AIと人間、それぞれの強みを活かす運用例

AI電話自動応答システムと人間の応対、それぞれに得意な業務があります。最も効果的なのは、両者の強みを活かして役割を分担する「ハイブリッド運用」です。

たとえば、次のような分担が現実的で効果的です。

AIが対応する業務

– よくある質問(診療時間・予約方法など)

– 定型的な予約変更やキャンセル

– クリニックの場所や料金に関する案内

人間が対応する業務

– 症状に関する相談や緊急性のある電話

– 感情的な患者対応やトラブル処理

– 明確な判断や共感が求められるシーン

こうした使い分けを行えば、AIがよくある質問を処理し、残りを人間が対応することで、現場の負担は劇的に減らせます。全てをAIに任せるのではなく、「AIは自動処理」「人間は本来の専門性を生かせる仕事」に集中させる設計が最も実用的です。

導入によるコスト削減・スタッフ負担軽減

AI電話自動応答システムの導入は、業務時間と人件費の削減に直結します。NOMOCa-AI call を導入したケースでは、月間で約59時間の電話対応が削減され、年間では約105万円のコスト圧縮につながったという報告もあります。

また、受付スタッフが電話対応に追われないことで、次のような効果が期待できます。

– 会計や来院対応の精度が上がる

– 電話によるストレスが軽減され、離職率の抑制につながる

– 空いた時間を他業務やサービス向上に再配分できる

AIの導入は単なるコストカットではなく、クリニック全体の業務設計を見直す起点にもなります。「電話が減る」ことは、「医療の質が上がる」ことにもつながります。

患者満足度の向上と今後のクリニック経営への影響

患者にとっても、AI電話応対の導入には多くのメリットがあります。

– 診療時間外でもすぐに回答が得られる

– 混雑に関係なく、電話で要件を済ませられる

– よくある質問に即座に答えてもらえるため、気軽に確認できる

さらに、問い合わせの傾向を分析することで、HPやFAQの改善へとつなげられます。

例:発熱に関する問い合わせが多ければ、HPに発熱専用ページを設置して情報を集約する、など。

今後のクリニック経営では、「AIの情報処理力」と「人間の共感力」をバランスよく組み合わせ、効率と品質を両立させる体制づくりが重要です。

6. まとめ|AIと人間の違いを活かした電話対応のこれから

本記事のまとめと要点整理

ここまで、AI電話自動応答システムと人間による電話応対の違いを、即時性・対応範囲・会話の自然さ・情報伝達の精度の軸で比較してきました。要点は以下の通りです。

– 即時性:AIは24時間365日、待たせずに即応可能。人間は時間や状況に左右される

– 対応範囲:AIは定型的な質問に強く、人間は非定型で感情的な内容に強い

– 会話の自然さと安心感:AIはかなり自然だが、人間の共感力や柔軟な対応には及ばない

– 情報伝達と記録性:AIは会話をすべて記録・分析可能。人間は柔軟な伝達ができる一方、記録漏れのリスクがある

– 運用方法:AIと人間を使い分けるハイブリッド型が最も現実的で効果的

電話対応は「AIか人間か」の二択ではありません。違いを理解して使い分けることが最適解です。

自院の課題に合った導入判断のヒント

AI電話自動応答システムの導入を検討する際は、まず自院の課題を明確にしましょう。

– 「同じ質問が多くて時間を取られている」→ AIのFAQ対応が有効

– 「診療時間外の問い合わせが多い」→ 24時間対応のAIが効果的

– 「患者の相談や感情対応に課題がある」→ 人の応対体制の強化が必要

導入後は、AIが担う業務と人が担う業務を明確に分けることで、スタッフの負担を減らしながら患者満足度も高められます。「電話対応=面倒な仕事」から、「患者との信頼関係を築く重要な接点」へと再定義するチャンスです。

クリニックの電話対応なら NOMOCa-AI call

こうした課題解決に向けて多くの現場で活用されているのが、当社が提供する NOMOCa-AI call です。

これまでご紹介してきた 「即時性」、「柔軟な切り替え」、「自然な音声」に加え、よくある問い合わせの自動振り分けや、内容に応じてそのままクリニックにつなぐ仕組みも備えているため、AIに任せられる部分は効率化し、人にしかできない応対は確実に届けるという運用を実現できます。

すでに全国のクリニックで導入が進んでおり、耳鼻咽喉科・内科・歯科など幅広い診療科で活用されています。導入後も定期的にFAQを見直すことで、使うほどに進化する電話応対システムとして育てていけるのも特徴です。

導入前に安心してご検討いただけるよう、詳細の資料やデモ体験をご用意しています。

– 「実際の会話はどれくらい自然なのか?」

– 「導入までにどんな準備や設定が必要なの?」

– 「他のクリニックはどう活用している?」

これらの疑問は、無料の資料請求や会話デモ体験で具体的にご確認いただけます。デモではAIが応答する音声を実際にお聞きいただけるため、患者さんが受ける印象や会話のスムーズさをその場で確かめられます。

まずは資料を取り寄せて、NOMOCa-AI call が自院の業務にどのようにフィットするのかをイメージしてみてください。