受付がふと静かになった瞬間、スタッフのため息が聞こえる——そんな日、ありませんか?診療中も鳴り続ける電話、同じ質問の繰り返し、止まらない業務の中断…。気づけば「仕方ない」で片づけるにはあまりにも大きな負担になっていることがあります。でも本当は、受付がもっと落ち着いて、患者さんにも丁寧に向き合えて、スタッフが笑顔で働ける毎日を取り戻したいですよね。

この記事では、電話が減らない理由から、負担を軽くし現場を守るための“仕組みの整え方”までをやさしく解説します。読み終える頃には、「うちでも変えられるかもしれない」と感じてもらえるはずです。

目次

1. 電話対応に悩むクリニックが増えている理由

電話対応が業務に与える影響と負担

受付業務において、電話対応は欠かせない業務のひとつです。

しかし、その負担は想像以上に大きく、スタッフの業務効率やクリニック全体の運営に影響を与えています。

実際、自社の調査では「電話対応が受付業務で最も負担」と答えたクリニックが約86%※にも及んでいます。これは、業務時間の多くが電話対応に割かれており、本来注力すべき患者対応や会計、院内案内などが後回しになっていることを意味します。

電話対応で起こるよくある負担といえば…

- 診療中にも鳴り続ける電話に対応せざるを得ない

- 一度の電話で数分以上かかるケースが多く、業務の手が止まる

- 新人スタッフが電話内容に戸惑い、対応に時間がかかる

- 会計業務やカルテ処理中に電話が重なることで二重対応となる

たとえば、診療のピーク時間に2〜3件の問い合わせが連続すると、スタッフの動線が乱れ、受付カウンターが一時的に混雑することもあります。これが1日に何度も起これば、ストレスが蓄積し離職の引き金にもなりかねません。

「電話対応をなんとかしたい」——そう考えるクリニックが増えているのは、当然の流れと言えるでしょう。

※弊社独自調査:歯科医師限定 受付・電話業務のAIの自動化に関するアンケート調査

(2025年3月11日~4月8日)

減らない問い合わせの実態と背景

「ホームページに書いてあるのに、またこの質問…」こんな声を聞いたことはありませんか?実は、電話問い合わせが減らないのには、はっきりとした理由があります。

問い合わせが発生し続ける主な背景といえば..

・患者側が情報を探しきれない

→スマホ画面では文字が読みづらく、情報が見つけにくい

・高齢患者がWebに不慣れ

→電話のほうが安心で、早いと感じている高齢者が多い

・聞きにくい内容は口頭で確認したい

→婦人科・泌尿器科などの診療では、ネットより電話を選ぶ傾向

・急ぎの用件は直接聞きたい心理

→「今日診てもらえるか」など即時性を求めるケースが多い

また、実際の問い合わせ内容は「予約変更」「診療時間」「診療内容の確認」など、Webに書かれていても改めて聞かれる内容が中心です。これは、患者が「確認のために電話する」という行動をとっている証拠です。

つまり、どれだけホームページや掲示物を充実させても、電話の本数を完全にゼロにするのは難しいのが現実です。だからこそ、「電話を受ける仕組み」そのものを見直すことが求められています。

2. クリニックを支えるAI電話自動応答サービスの仕組みと特徴

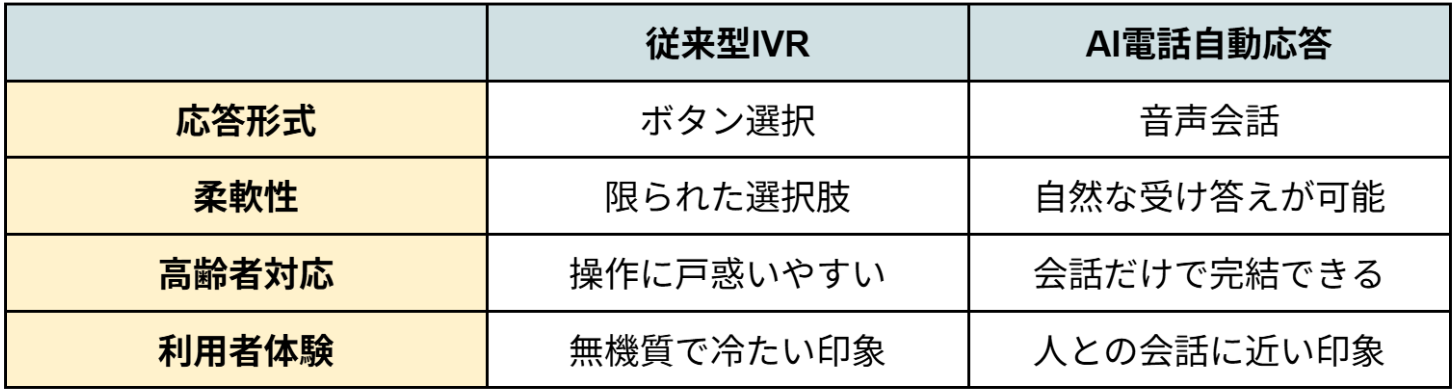

AI電話とIVRの違いとは?

電話自動応答と聞くと、多くの方が従来の「IVR(自動音声応答)」を思い浮かべるかもしれません。IVRは 「1番を押してください」「もう一度お願いします」といった、機械的な案内です。

しかし、今主流になりつつあるのは「AI電話」と呼ばれる、会話形式で対応できる自動応答サービスです。

両者の違いは、以下のように整理できます。

特に医療現場では、高齢者の患者が多く、ボタン操作に慣れていないケースも珍しくありません。AI電話であれば「インフルエンザの予防接種はやっていますか?」と話しかけるだけで、情報を得られるため、操作するストレスを感じさせずに対応できる点が大きな違いです。さらに、AIは会話ログからニーズを学習・分析できるため、今後の応対品質の向上にもつながります。

AIによる自然な会話の強みとメリット

AI電話の最大の特徴は、何といっても「自然な会話ができる」ことです。従来の音声案内と違い、単なるキーワード認識ではなく、文脈を理解してスムーズに受け答えができます。

たとえば、次のような自然な会話も可能です。

- 患者:「今日の午後って診療してますか?」

- AI:「本日は午後5時まで診療しております。ご予約はお済みですか?」

このような一連のやりとりを、ボタン操作なしで実現できるため、患者にとってのストレスが大幅に軽減されます。

AI自動応答サービスの中には、従来の無機質な音声とは異なり、「これ、本当にAIなの?」と思えるほど滑らかで自然な音声を実現しているものも登場しています。さらに、滑らかな音声によって自然な会話が実現できるため、患者にとって『話しかけやすい』と感じられる効果も期待できます。

具体的には、以下のようなシーンで役立ちます。

- 初診で不安な患者が診療内容を確認したいとき

- 高齢者がスマホを使いこなせず、電話に頼りたいとき

- 診療時間外でも即座に確認したいとき

会話ベースの応答は、感情的にも「冷たくない対応」を実現し、クリニックのホスピタリティ向上にもつながります。その代表例が「NOMOCa-AI call」で、会話の滑らかさと温かみのある応答が大きな特長です。

3. 失敗しないクリニック向けAI電話自動応答サービスの選び方

診療時間と通話ピークへの対応力

クリニックの電話対応で最も困るのが、「忙しい時間に限って電話が集中する」ことではないでしょうか。午前診療の受付開始直後や、午後の診療が始まる直前など、患者が一斉に電話をかけてくる時間帯は特に混み合います。このタイミングで電話に出られないと、患者との信頼関係に影響し、機会損失にもつながりかねません。

そのため、AI電話自動応答サービスを選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。

- 24時間365日対応が可能か

- 複数同時通話に対応しているか

- 混雑時間帯の問い合わせ傾向を学習・反映できるか

とくに夜間や休診日に「診療時間の確認」や「予約のキャンセル」が入るケースは珍しくありません。こうした診療時間外でも自動応答できるAI電話であれば、スタッフの負担を大きく減らすことができます。

患者層に合わせた音声と会話設計

AI電話は「音声の質」が使いやすさを大きく左右します。滑らかで自然な話し方をするかどうかは、患者の印象に直結するため、特に高齢者が多いクリニックでは慎重に選びたいポイントです。

次のような配慮があるサービスを選ぶと安心です。

- 聞き取りやすい発音・スピードの調整

- ボタン操作不要で、会話だけで完結できるUI

高齢者は「数字を押してください」や「メニュー番号を選んでください」といった案内に不安を感じやすい傾向があります。そのため、自然な対話形式で対応できるAI電話が、心理的なハードルを下げてくれます。

通話数とFAQ運用の柔軟性

電話が多いクリニックほど、「よくある質問」にどう対応するかが鍵になります。

たとえば、以下のような課題に心当たりはありませんか?

- 同じ質問が何度も繰り返され、対応がマンネリ化している

- FAQの内容を更新しても、現場で反映が遅れる

- 季節や時期によって問い合わせ内容が変わる

このような場合、FAQを自動で生成・更新できるAI電話が非常に役立ちます。

また、NGワードや不要な質問を除外設定できるサービスであれば、効率よく必要な内容だけに対応できます。通話履歴をもとに、「よく聞かれる順」にFAQを並び替える機能も、実際の問い合わせ傾向に即した対応を可能にしてくれます。

コストと導入・サポート体制

どれだけ高機能なAI電話でも、導入のハードルが高すぎては現場に浸透しません。

次のポイントは、導入前に確認しておくことが大切です。

- 初期費用や月額料金の明確さ

- 通話時間の上限と超過料金の有無

- 導入までに必要な期間

- オンラインで完結するか(工事の有無)

- サポート窓口や運用支援の充実度

導入までの手間や、トラブル時にすぐ相談できる体制があるかどうかは、現場の安心感に直結します。特に、電話工事不要・転送設定だけで利用開始できるサービスは、スタッフの負担を最小限にできます。

将来の拡張性:多言語・履歴分析など

現在だけでなく、将来的な変化にも対応できる柔軟性を持っているかどうかも、見逃せないポイントです。

例えば、次のようなニーズに対応できると安心です。

- 問い合わせ傾向を把握してHP改善につなげたい → 通話履歴のデータ化・分析機能

- 季節性のある質問(インフルエンザ、花粉症など)にすぐ対応したい → FAQのカスタマイズ機能

AI電話は単なる“受け答え”にとどまらず、クリニック運営の改善ツールとして活用できる時代です。クリニックの成長や変化に応じて機能を追加・強化できるサービスを選ぶことで、長期的に効果を発揮します。

4. 条件別に見るクリニックに最適なAI電話自動応答サービスの選び方のポイント

電話が多く受付業務が逼迫している場合

「午前中は電話が鳴りっぱなし」「診療時間などのよくある問い合わせがひっきりなしに続く」こんな状況が日常になっているクリニックでは、まず電話の「分散」と「自動化」が重要になります。電話対応の多くが「決まった質問」や「確認だけの内容」である場合、AI電話の導入によって1日数時間分の業務削減が見込めます。

実際によく見る失敗例としては、次のようなものがあります。

- AIで自動化したつもりが、複雑な会話に対応できず結局転送されてしまう

- 音声が不自然で患者が戸惑い、何度もかけ直される

- 複数同時通話に非対応で、かえって待ち時間が増える

これを防ぐには、

- FAQの自動登録・柔軟な更新機能

- 複数回線対応の同時応答機能

- 転送ルールの設定で緊急時は人対応へ切り替え

などの仕組みを備えたサービスを選ぶことが大事です。

患者対応と電話対応を同時に抱えるスタッフの負担は、1日あたり2〜3時間にもなります。この負荷をゼロに近づけることが、業務改善の第一歩です。

このような業務改善の効果は、実際にAI電話自動応答サービスを導入したクリニックでも表れています。

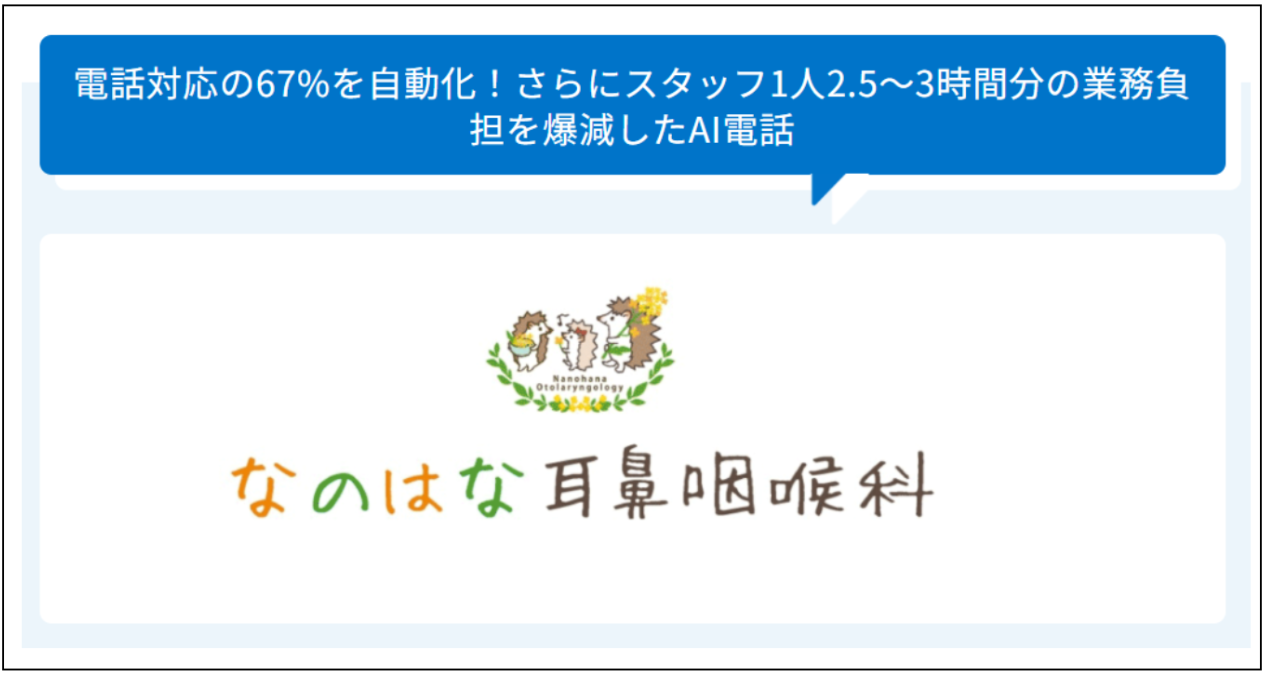

AI電話自動応答サービスを導入している茨城県水戸市の「なのはな耳鼻咽喉科(http://nanohana-jibika.com/)」では、月間1,138件あった着信のうち、AIがそのうち約67.4%にあたる768件を対応。「朝、あれだけ鳴っていた電話が、午後には1件も鳴らなかった日があった」と話すほど、体感としてとても大きな変化がありました。

よくある質問にはAIが音声で案内することで患者側もスムーズに必要な情報を得られ、かつスタッフの負担も軽減されました。

さらに特筆すべきは、スタッフ1人あたり1日2.5~3時間分の業務時間が削減された点です。院内でも「業務の切り分けができて、本来の業務に集中できるようになった」と好評で、クレームも一切出ておらず、安心して患者対応ができる環境が整いました。

高齢患者が多く電話に不慣れな地域の場合

地域によっては、「Web予約は使わず、すべて電話で済ませたい」という患者が多いこともあります。特に高齢の方が多いエリアでは、“使いやすさ”と“親しみやすさ”が選定の大きなポイントになります。

導入時には、以下のような問題が起こりやすいため注意が必要です。

- 音声が機械的で「冷たい」と感じられる

- 説明が早口で聞き取りにくい

- 会話型ではなく、ボタン操作が必要な仕組みだった

こうしたケースには、次のような機能があるサービスが適しています。

- 話すスピードや発音の最適化

- 自然な会話ができる“ボタン不要”の設計

さらに、「声に感情がこもっていて安心できた」と感じる声も多く、単なる情報提供以上に、ホスピタリティを感じられる応対が鍵になります。「人間らしさ」を感じるAIが、高齢者の不安をやわらげてくれます。

多診療科や検査予約が複雑な場合

内科、婦人科、小児科など複数の診療科を扱うクリニックでは、問い合わせ内容が幅広く、FAQや案内の分岐も複雑になります。

こうしたケースでは、次のようなニーズが生まれやすいです。

- 各診療科ごとの案内をわかりやすく分類したい

- 特定の検査(ブライダルチェック、性病検査など)に応じた説明を出したい

- 複雑なフローでも、会話形式でスムーズに誘導したい

これに対応できるAI電話サービスは、FAQの多階層化や自由な用語設定が可能であることが大前提です。

あわせて、次のような失敗には注意しましょう。

- 一問一答しかできず、検査内容の詳細を案内できない

- 関連質問を理解できず、途中で会話が途切れてしまう

- 用語の違いや表現の揺れに対応できない

NOMOCa-AI callには、

- 用語管理機能

- FAQのカスタマイズ

- 複雑な会話フローを自然に誘導できる設計

という機能が備わっており、多診療科を抱えるクリニックの多様なニーズにも柔軟に対応できます。

診療が多様化している今だからこそ、AIに求められるのは会話力であり、その精度がクリニック運営の質を大きく左右します。

5. NOMOCa-AI callの強みと特長

自然な音声と24時間365日対応の安心感

NOMOCa-AI callの最大の特徴は、“これ本当にAI!?”と思わせるほど滑らかな音声で、自然な会話ができる点です。従来のIVRのように「番号を押してください」といった機械的な操作を求められることはなく、会話だけで応答が完結します。

そのため、特に高齢の患者さんでも戸惑うことなく利用でき、安心感につながります。

さらに24時間365日対応が可能なため、診療時間外や休診日でも患者さんからの問い合わせを受け付けられます。これにより「電話が繋がらず他院に流れてしまう」といった機会損失を防ぐことができます。

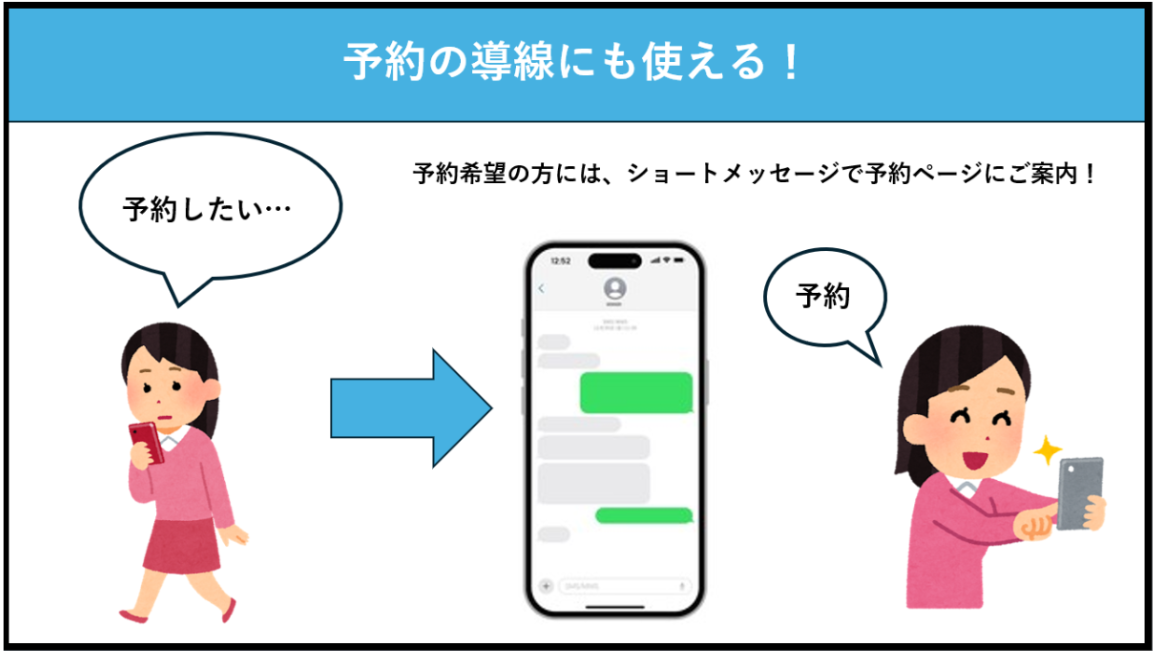

加えて、予約希望の患者さんにはショートメールを通じて予約ページへ案内できるため、電話応答からスムーズに予約へとつなげる導線としても活用できます。

自動FAQ生成・履歴分析・転送機能の実用性

NOMOCa-AI callは、単なるAI音声応答にとどまらず、クリニック運営の質を向上させる多機能型AI電話サービスです。電話対応の現場でよくある「同じ質問に何度も対応しなければならない」「対応の記録が残らず、改善に繋げにくい」「急ぎの連絡を取りこぼしてしまう」といった課題は少なくありません。こういった悩みを解消するために、NOMOCa-AI callには次のような機能が備わっています。

- FAQ自動生成+登録機能により、問い合わせ内容をもとに必要な質問項目を自動で整備

- 用語管理により、専門用語や類義語、NGワードも自在に登録可能

- 電話内容履歴の分析では、患者からの問い合わせ傾向をデータとして蓄積し、院内の業務改善やWebサイト改善にも活用可能

- 転送機能により、急ぎの予約変更や緊急連絡については指定の担当者へ転送することができ、トラブルを未然に防ぐ

さらに、今後は「時間帯別の会話数」や「よくある質問のランキング」なども実装予定で、より高度な会話精度・分析機能の強化が期待されています。

年間105万円削減のコスト効果と導入の手軽さ

NOMOCa-AI callの導入により、月間59時間分の電話対応がゼロに近づき、年間約105万円の人件費削減につながった事例があります。※

人が電話対応を行う場合、その時間が単純に消費されるだけではありません。会計やカルテ処理の手を止めなければならず、業務全体の流れが中断されます。また、患者からの質問内容によってはすぐに答えられず、確認や判断に時間がかかることもあります。こうした積み重ねが、数字以上に大きなストレスや負担となって現場を圧迫します。

一方でAIは、どれだけ同じ質問が続いても疲れることがなく、常に一定の品質で応答できます。しかも回答がブレないため、患者にとっても安心感があります。その結果、スタッフは「電話を取らなければならない」という心理的なプレッシャーから解放され、患者対応や院内業務に集中できるようになります。

※(1件あたりの電話対応+事務作業で7分、時給換算1,484円で試算)

また、導入プロセスも非常にスムーズで、

- 電話工事不要

- オンライン完結

- 申し込みから約4週間で利用可能

といった点も高く評価されています。また、専用番号の発行に加え、既存の電話番号からの転送設定で対応できるため、患者側の混乱も最小限で済みます。

6. まとめ|AI電話自動応答サービスで“選ばれるクリニック”になるために

自院に最適な選定軸を持とう

AI電話自動応答サービスを導入する際、見た目の機能や価格だけで判断するのは危険です。自院の診療体制、患者層、電話対応の傾向に応じた明確な選定軸を持つことが、失敗しないためのポイントです。

以下の観点を踏まえて検討すると安心です。

- 忙しい時間帯でも電話がつながりやすいか?

- 高齢の患者でも簡単に使える会話形式か?

- FAQや用語の更新が自動・柔軟にできるか?

- コストと導入ハードルが現実的か?

- 分析機能や拡張性を将来的に活かせるか?

選定軸を整理すれば、比較検討のブレがなくなり、導入後の満足度も高くなります。

NOMOCa-AI callで受付業務を効率化しよう

本記事で紹介した「NOMOCa-AI call」は、クリニックの実務に即した機能が充実しており、多くの導入実績があります。

弊社では、導入前に安心して検討いただけるよう、詳細の資料やデモ体験の機会をご用意しています。

- 「実際の会話はどれくらい自然なのか?」

- 「導入までにどんな準備や設定が必要なの?」

- 「他のクリニックはどう活用してる?」

こうした疑問は、無料の資料請求や会話デモ体験を通して具体的に確認できます。

さらに、デモ体験ではAIが応答する音声を実際に聞いていただけるため、患者さんが受ける印象や会話のスムーズさをその場で確かめることが可能です。単なる説明資料ではわからない「体感」を事前に得られることで、導入後のイメージがぐっと具体的になります。

まずは資料を取り寄せて、AI電話自動応答サービスが自院の業務にどのようにフィットするのかをイメージしてみてください。