朝から電話が止まらず、受付は常にバタついて、スタッフの表情にも疲れがにじむ——そんな光景に、ふと「このままで大丈夫だろうか…」と不安がよぎる瞬間はありませんか?いまクリニックが抱える人手不足は、単なる人材の問題ではなく、現場の毎日に静かに積み重なる“見えない負担”の結果でもあります。

この記事では、その背景を丁寧にひも解きながら、スタッフが無理なく働けて、患者さんにももっとやさしい環境をつくるためのヒントを紹介します。

目次

1. クリニックの人手不足原因とは

医療業界全体に広がる人手不足の背景

医療業界では、クリニックに限らず全国的に人手不足が大きな課題になっています。背景にはいくつかの社会的要因が重なっており、現場のスタッフ不足を深刻化させています。少子高齢化と医療需要の増加が、人材不足の最大の引き金になっています。

主な要因は、次の通りです。

■労働力人口の減少

若い世代の数自体が減っており、採用の母数が小さくなっています。新規採用が難しいため、慢性的な人手不足が続いています。

総務省の2025年人口推計※1によると、総人口は前年より約60万人(-0.49%)減少し、生産年齢人口(15~64歳)も約20万人(-0.27%)減少しました。さらに、厚生労働省の推計※2では75歳以上の高齢者が全人口の約18%を占めるとされており、医療を支える人材の確保は今後さらに難しくなる見込みです。

このように、人口構造そのものが医療現場の人材確保を困難にしており、人手不足を長期化させる大きな要因となっています。

■医療需要の増加

人口が減少する一方で、高齢化に伴い医療を必要とする患者数は増加しています。厚生労働省の患者調査によると、外来患者数はここ数年で緩やかに増加傾向にあり、特に75歳以上の受診率は他の年代の約2倍に達しています。つまり、医療を支える人材が減る一方で、診療を求める患者は増え続けているという「需要と供給の逆転」が起きているのです。

クリニックではこの影響が顕著で、予約枠や電話問い合わせの増加など、現場の業務量が増えやすい状況にあります。必要なスタッフの数は年々増えているのにもかかわらず、採用が追い付かないという構造的なギャップが生じています。

■勤務環境の厳しさ

クリニックは患者対応を最優先とするため、夜間・休日対応や急な残業が発生しやすく、他業界に比べて働き方の自由度が低い傾向があります。

医療現場では「患者のために」と無理を重ねるケースも多く、長時間勤務や休日不足が離職のきっかけになることも少なくありません。さらに、小規模なクリニックでは交代要員が限られるため、1人の休みが全体の勤務負担に直結するという特徴もあります。

こうした勤務環境の厳しさが、特に若い世代の就職・定着を難しくしている現実があります。

■地域ごとの人材偏在

都市部には応募が集まりやすい一方で、地方では慢性的な人材不足が続いています。その背景には、交通アクセス・居住環境・教育機会といった生活基盤の差が大きく影響しています。

厚生労働省の「医療従事者の地域偏在に関する報告」でも、医療職の都道府県間格差が年々拡大傾向にあると指摘されており、地方の小規模クリニックでは採用活動自体が成立しにくい状況が見られます。一方で、地域医療を支える重要な役割を担っているのも地方のクリニックです。

地域に根ざした医療を維持するためには、オンライン対応・業務効率化・柔軟な勤務制度など、立地に左右されない働き方の仕組みづくりが求められています。

※1 (総務省統計局 人口推計 2025年(令和7年)4月確定値・9月概算値)

※2 (厚生労働省 「我が国の人口について」)

実際の現場を思い浮かべてみるとわかりやすいです。診療時間中に電話が鳴り止まず、スタッフは患者対応に追われる。待合室には人があふれ、余裕がない中で業務を回す日々が続く。こうした状況が積み重なることで、人材不足がさらに悪化してしまうのです。

クリニック特有の人手不足要因

医療業界全体で人材不足が広がる中でも、クリニックには特有の課題があります。小規模体制で運営されることが多いため、少しの人員不足が経営全体に大きな影響を与えてしまいます。クリニックは「少人数で多くの役割を担う」という特性から、人手不足が表面化しやすいのです。

具体的な要因を見ていきましょう。

■医療事務や受付業務の負担が大きい

電話対応や予約調整、来院受付、会計業務などを少人数で担当するため、業務が集中しやすいです。診療時間中に電話が鳴り続けると、患者対応との両立が難しくなります。

■求人の選択肢が限られる

大病院と違い、給与や福利厚生で差をつけにくいクリニックは求人の魅力を打ち出しにくい傾向があります。その結果、応募数自体が少なく、経験者の確保も難しい状況が続きます。

■離職による影響が大きい

数人で回している体制の中で一人が辞めると、残されたスタッフへの負担が急激に増えます。結果的に連鎖的な退職を招きやすいのも、クリニックならではのリスクです。

イメージしやすいのは、受付スタッフが1人休むだけで電話応対・会計・カルテ整理が一度に滞る場面です。急な退職や休職があると、その影響は患者対応の質や待ち時間の増加に直結します。こうした状況が繰り返されると、職場全体の雰囲気も悪化しやすく、さらに人手不足を加速させてしまいます。

人手不足がクリニック経営に与える影響

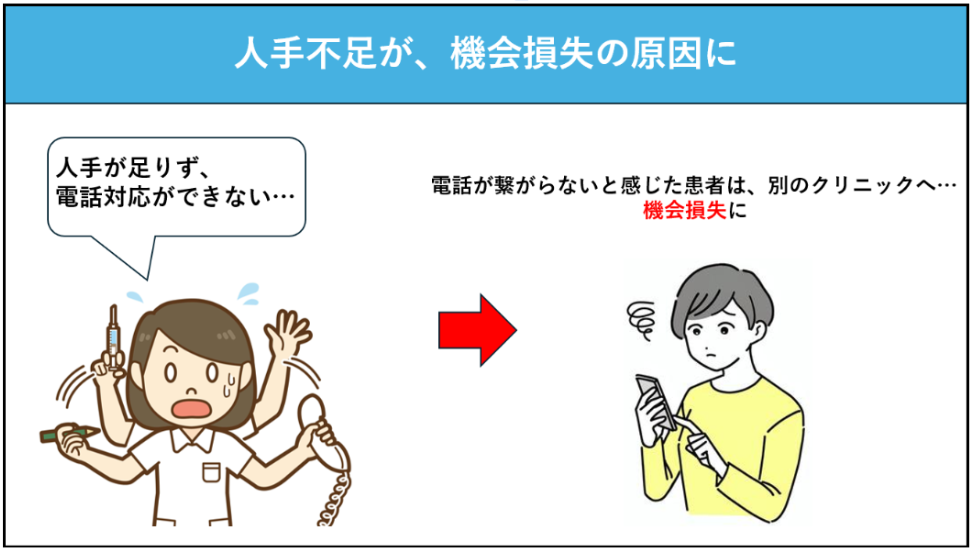

人手不足は、単に「忙しい」という問題にとどまりません。クリニック経営そのものに深刻な影響を与える可能性があります。スタッフが足りない状況が続くと、患者満足度の低下と収益減少につながるリスクが高まります。

主な影響は次の通りです。

■患者対応の質が低下する

電話に出られない、受付での待ち時間が長い、スタッフの対応に余裕がないなど、患者側の不満が増えやすくなります。これが口コミや評判に直結し、新規患者の獲得が難しくなることもあります。

■既存スタッフへの負担増加

人手が足りない分をカバーしようと、残業や休日出勤が増えます。その結果、疲労やストレスが蓄積し、さらに離職率が上がるという悪循環に陥りやすくなります。

■経営コストの増加

人材の入れ替えが頻繁に発生すると、求人広告費や教育コストが膨らみます。たとえば、1人を採用して現場に定着させるまでには、平均で約30〜50万円程度の採用・教育コストがかかるといわれています。さらに、欠員補充が間に合わない場合には外部の派遣人材を依頼するケースも多く、時給換算で通常のスタッフより1.5〜2倍の人件費※が発生します。

これが一時的な対応で終わらず、慢性的に繰り返されると、経営にとって大きな負担となります。

※産労総合研究所「教育研修費用の実態調査(2024年度)」より

具体的なシーンを想像すると分かりやすいです。

受付スタッフが足りず、電話が鳴り続けても対応できない。結果として患者が来院を諦め、別のクリニックに流れてしまう。これは機会損失となり、経営に直接打撃を与えることになります。

2. クリニックの人手不足の原因を徹底解説

採用難と離職率の高さ

クリニックの人手不足で最も大きな要因のひとつが、採用の難しさと離職率の高さです。求人を出しても応募が集まらず、ようやく採用できても短期間で退職してしまう。この繰り返しが現場の負担を大きくしています。採用がうまくいかず、離職も多いという二重の課題が、慢性的な人手不足を招いているのです。

主なポイントは以下の通りです。

■応募数の少なさ

大病院と比べると、給与や福利厚生の条件で差がつけにくいため、応募者が集まりにくい状況があります。とくに経験者の応募が少なく、即戦力を確保するのは難しいのが現実です。

■採用コストの負担

求人広告や紹介会社を利用しても結果が出ないことも多く、時間と費用がかさみます。採用活動が長期化すると、現場の人員不足が続いたままになり、スタッフの負担が増える悪循環につながります。

■離職率の高さ

小規模なクリニックでは人間関係や勤務環境の影響が大きく、一人が辞めると連鎖的に退職が発生しやすい傾向があります。特に受付や医療事務は業務量が多く、短期間で辞めてしまうケースも少なくありません。

たとえば、せっかく新しいスタッフを採用しても、数か月で退職してしまうとどうなるでしょうか。そのたびに教育し直し、業務の引き継ぎに追われ、既存スタッフの負担はさらに増します。こうした状況が繰り返されると、採用と離職のサイクルが止まらなくなり、慢性的な人手不足が続いてしまうのです。

過重労働と業務範囲の拡大

クリニックでは少人数で多くの業務をこなす必要があるため、スタッフの負担が大きくなりやすいです。過重労働と業務範囲の広さが、人手不足をさらに深刻化させる大きな要因となっています。

具体的には次のポイントがあります。

■業務が集中しやすい

医療事務や受付、電話対応、会計、カルテ整理など、少人数で複数の役割を同時に担当することが多く、負担が集中します。診療時間中に電話が鳴り続けると、患者対応との両立が難しくなります。

■残業や休日出勤が増えやすい

人手不足の状態で業務を回すため、残業や休日出勤が日常化することがあります。慢性的な長時間勤務は、スタッフの疲労やモチベーション低下につながり、離職率の上昇にも直結します。

■業務範囲の拡大による負荷増

医療制度や保険制度の変更に伴う手続きの増加、電子カルテやオンライン予約システムの導入など、新しい業務が増えることもあります。慣れない作業が多いと、業務効率が下がり、さらに負担が重く感じられます。

たとえば、朝から終業時間まで電話対応・来院受付・会計業務を同時にこなす状況を想像してください。忙しさの中で小さなミスが増え、スタッフはストレスを抱えたまま業務を続けることになります。こうした状況が続くと、現場の負担は積み重なり、慢性的な人手不足につながります。

給与・待遇・地域偏在の課題

クリニックの人手不足は、給与や待遇の課題、そして地域ごとの偏在も大きな要因となっています。条件面や地域環境が人材の確保に直接影響するため、改善が急務です。

具体的なポイントは以下の通りです。

■給与や待遇の競争力不足

厚生労働省「賃金構造基本統計調査(2024年)」※1によると、医療・福祉分野の平均給与は全産業平均を下回る水準が続いています。特にクリニックなどの小規模医療機関では、大病院や一般企業のように給与・福利厚生面で差をつけにくく、応募者が集まりにくい傾向があります。待遇面で魅力を打ち出せないことが、採用難の一因になっています。

■キャリア形成の難しさ

小規模クリニックでは、昇給や役職制度といった明確なキャリアパスを示しづらいという課題があります。

実際、「医師の働き方改革と地域医療への影響に関する日本医師会調査結果(2023年)」※2でも「キャリアの見通しが立てにくいことが離職理由の上位にある」とされており、成長実感の得にくさが定着率に影響を与えている現状が見られます。

■地域偏在による採用難

厚生労働省「医師確保対策の現状と今後について(2024年)」※3では、医療従事者の都市集中が年々進行しており、地方圏では慢性的な人材不足が続いていると指摘されています。通勤利便性や居住環境、教育環境の差などが応募数に直結しており、特に小規模クリニックでは採用活動自体が成立しにくい状況です。

たとえば、地方のクリニックで求人を出しても応募がほとんどない状況を想像してください。必要なスタッフが確保できず、既存スタッフが多忙な中で業務を回すことになります。こうした地域・条件による制約が、人手不足を長期化させる要因となっています。ただし、現場の多くはこの課題を「仕方がない」と受け入れているわけではありません。むしろ、採用が難しい地域ほど独自の工夫を試みる動きが見られます。

たとえば、シフトの柔軟化やオンライン面談による採用拡大、さらには厚生労働省が推進する「地域医療構想」などに基づき、近隣医療機関との連携を行うケースもあります。こうした発想の転換によって、「採用を増やす」ではなく「業務の回し方を変える」というアプローチが、現場の課題解決につながりつつあります。

つまり、課題を一気に解消することは難しくても、現場主体の小さな改善と地域連携の工夫が、人手不足緩和の現実的な一歩になるのです。

※1 (厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)

※2 (日本医師会「医師の働き方改革と地域医療への影響に関する日本医師会調査結果」)

※3 (厚生労働省「医師確保対策の現状と今後について」)

クリニックの採用でよくある失敗例と注意点

採用活動での見落としポイント

クリニックでの人手不足を改善するには、採用活動の見直しが不可欠です。しかし、意外と多くのクリニックで採用活動の基本的なポイントが見落とされていることがあります。これにより、採用コストが増え、長期的な人手不足につながるケースが少なくありません。

主な見落としポイントは以下の通りです。

■募集内容の具体性不足

求人票や募集要項で仕事内容や待遇、勤務時間などが曖昧な場合、応募者が仕事内容を正しくイメージできず、応募につながらないことがあります。

■採用チャネルの偏り

一部の求人サイトや紹介会社に依存していると、応募者の層が偏り、経験者の確保が難しくなる場合があります。複数のチャネルを活用することが重要です。

■現場の声を反映していない

採用担当者だけで求人を作成すると、現場で必要なスキルや業務内容が正確に伝わらないことがあります。現場スタッフの意見を取り入れた募集内容にすることで、ミスマッチを減らせます。

たとえば、求人票に「医療事務経験者優遇」としか書かれていない場合、応募者は業務の具体像をイメージしにくく、応募に踏み切れないことがあります。現場の業務内容を具体的に伝えることで、応募者が「自分にできそう」と感じやすくなり、採用の成功率が上がります。

教育・研修体制の不足

クリニックで人手不足が続く原因のひとつに、教育・研修体制の不十分さがあります。そもそも育成の仕組みが整っていないため現場任せの指導に頼らざるを得ず、結果としてOJT中心の教育体制になりがちです。採用できても、即戦力として活躍できるスタッフは限られており、十分な教育が行き届かないまま業務を任せるケースも少なくありません。

こうした環境では、新人の習熟に時間がかかり、既存スタッフの負担が増えるという悪循環が生まれます。たとえば、新人が電話対応や予約管理に慣れるまで既存スタッフがフォローに追われることも少なくありませんが、教育体制が整っていれば、短期間で習得が進み、現場の負担も軽減されます。

このような課題を生む要因として、以下のようなポイントが挙げられます。

■マニュアルや研修プログラムの不整備

研修が体系化されていないと、新人スタッフは業務を独学で覚えるしかなく、業務の習得に時間がかかります。結果として周囲のフォローが増え、現場全体の負担が大きくなる傾向があります。

■OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に頼りすぎる

多くのクリニックでは、経験豊富なスタッフが日常業務をこなしながら新人を教える「OJT」が中心です。しかし、教える側にも時間的・心理的負担がかかりやすく、十分な教育が行き届かないまま業務を任せざるを得ないこともあります。

■定期的なフォローやスキルチェックがない

入職後にスキルや理解度を確認する仕組みがないと、業務の定着度にばらつきが生じやすくなることがあります。結果として、業務効率の低下や「自分だけができていない」という不安が離職につながることがあります。

このような状況を解消するためには、属人的な指導から、だれでも同じ手順で学べる仕組みへと変えることが重要です。業務を細かく分解し、手順やルールをマニュアル化しておくことで、新人でも段階的に自力で進められるようになります。

タスクの見える化・マニュアル化による教育の仕組みづくりは、特定の優秀なスタッフに業務が集中するのを防ぎ、チーム全体の対応力を底上げする効果も期待できます。

働き方改善が形だけになる落とし穴

人手不足の解消には、働き方の改善が重要ですが、形だけの改善では逆効果になることがあります。制度や施策を導入しても、現場の実態に合っていなければ、スタッフの負担や不満を減らすことはできません。主な落とし穴は以下の通りです。

■制度だけ整えて現場に反映されない

例えば「残業削減」と掲げても、業務量自体が減っていなければ、スタッフは従来通り残業せざるを得ません。制度と現場運用のズレが改善を妨げます。

■一部スタッフに負担が集中する

時短勤務やシフト変更を導入しても、人数が少ないと特定のスタッフに負担が偏ります。公平性が保たれず、結果的にストレスや離職につながります。

■改善策が短期間で終わる

研修や働き方改革の施策を一度だけ実施して終わりにすると、業務負担や効率は変わりません。継続的な改善とフォローが欠かせません。

たとえば、シフト制を導入しても、急な休みで穴埋めを現場スタッフが対応する場合があります。こうした「制度だけの改善」では、スタッフの負担は軽減されず、むしろ不満が蓄積してしまうこともあります。このような状況を防ぐには、現場任せにせず「改善を仕組みとして定着させる」ことが大切です。その際に活用できるのが、厚生労働省が実施する「働き方改革推進支援助成金」※などの公的制度です。

これらの制度を活用すれば、勤務体制や業務フローの見直しを計画的かつ継続的に進めるための仕組みを整えることが可能になります。

たとえば、

■勤務間インターバル導入コースでは、スタッフの休息時間を確保するための勤務管理体制づくりを支援

■労働時間適正管理推進コースでは、シフトや残業管理の仕組み化を促進

■生産性向上コースでは、ICTツールや業務効率化のための設備導入をサポート

といったように、それぞれの課題に合わせて具体的な改善策を後押ししてくれます。こうした制度を上手に活用することで、“気持ち”ではなく“仕組み”で働きやすい環境をつくることができます。

助成金の対象を意識して取り組みを進めること自体が、結果的に職場ルールの明文化や改善の継続性につながるのです。

4. クリニックの人手不足を解決する方法

業務効率化とタスク分散

人手不足を解消するには、業務の効率化とタスク分散が欠かせません。少人数でも負担を分散し、無理なく業務を回せる体制を作ることが重要です。

具体的なポイントは以下の通りです。

■業務フローの見直し

受付や事務作業の手順を整理し、不要な作業や重複を削減することで、スタッフの負担を大幅に軽減できます。たとえば、予約の確認や問い合わせ内容をデジタルで一元管理するだけでも、作業時間が半分になる場合があります。

■役割分担の明確化

受付、電話対応、会計など業務ごとに担当を明確にすることで、誰が何をすべきかがわかりやすくなり、混乱や業務遅延を防げます。

■ツールやシステムの活用

オンライン予約システムやタスク管理ツールを導入すると、手作業や口頭でのやり取りが減り、業務効率が大幅に向上します。スタッフ間の情報共有もスムーズになり、作業時間の短縮につながります。

たとえば、診療前にオンラインで予約情報が自動で反映され、受付スタッフは紙の確認作業をせずに済むと、朝の混雑時でもスムーズに患者対応ができます。こうした業務効率化は、限られた人員でも余裕を持って業務を回すことが可能になります。

スタッフ定着率を高める工夫

人手不足の根本的な解決には、スタッフが長く働き続けられる環境を作ることが重要です。定着率を高めることで、採用コストを抑え、現場の負担を安定させることができます。

具体的な工夫は以下の通りです。

■柔軟な勤務体制の導入

シフト制や時短勤務、曜日固定勤務など、スタッフのライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を提供することで、離職リスクを減らすことができます。

■研修やスキルアップの機会を提供

定期的な研修や資格取得支援を行うことで、スタッフの成長意欲を刺激し、モチベーションの維持につながります。業務に必要な知識やスキルを身につけられる環境は、長く働き続ける理由になります。

■コミュニケーションとフィードバックの強化

日々の業務の中で困っていることや改善点を共有できる場を設けることが大切です。上司や同僚からの適切なフィードバックは、スタッフの安心感や職場への愛着を高めます。

たとえば、定期的なミーティングで「困っている業務はないか」「改善できる点はないか」を話し合うことで、スタッフ同士が助け合いながら働ける雰囲気を作れます。こうした取り組みは離職率を下げ、安定した人材確保につながります。

また、福利厚生の充実もスタッフの定着を支える重要な要素です。給与のように一度上げると調整が難しい施策とは異なり、導入や見直しの柔軟性が高く、スタッフ間の不公平も生じにくいという利点もあります。最近ではランチ補助やリフレッシュ休暇、資格取得支援、オンライン研修の受講支援といった小規模なクリニックでも導入しやすい制度が増えています。

こうした取り組みを組み合わせることで、働きやすさとやりがいの両立が可能になり、結果的に離職率の低下や職場の安定につながります。

電話応対の効率化とデジタル活用

クリニックの受付業務で特に負担が大きいのが、電話応対です。自社調査によると、クリニックの86.3%が電話対応業務を負担に感じており、その約80%が予約に関する内容だと報告※されています。この負担を減らすことは、人手不足解消に直結します。

具体的な効率化のポイントは以下の通りです。

■オンライン予約システムの導入

予約内容を自動で管理できるため、電話での確認作業を大幅に削減できます。これにより、スタッフは診療業務に集中でき、受付の混雑を減らせます。

■FAQの整理と自動案内

よくある質問を事前に整理し、FAQや自動応答システムに反映させることで、同じ問い合わせに何度も対応する手間を減らせます。患者さんも、電話で待つストレスが軽減されます。

■AI電話の活用

受動型での着信対応だけでなく、プッシュ型(IVR)での自動架電も可能です。予約前日のリマインドや検査結果の案内、健診のお知らせなどをAIが自然な音声で対応することで、スタッフの手間を削減できます。

たとえば、診療前日の予約確認をAIが自動で行うことで、スタッフは電話に出る必要がなくなります。これにより業務負担を減らしつつ、患者さんへの対応も迅速で分かりやすくなります。

※弊社独自調査:歯科医師限定 受付・電話業務のAIの自動化に関するアンケート調査

(2025年3月11日~4月8日)

5. 人手不足解決にはNOMOCa-AI callが最適!

NOMOCa-AI callの特徴と導入メリット

人手不足の解消や業務効率化の有力な手段として、AI電話応答システムの導入が注目されています。NOMOCa-AI callは、クリニック向けに設計されたAI電話応対システムで、スタッフの負担を大幅に軽減しつつ、患者対応の質を高めることができます。

主な特徴とメリットは以下の通りです。

■自然な音声でのAI応対

ボタン操作ではなく音声で対話できるため、高齢の患者さんでも通常の電話と同じ感覚で利用可能です。スタッフが対応できない時間帯でも、24時間365日、スムーズに電話対応を行えます。

■多様な問い合わせへの対応

予防接種や検査内容、支払い方法、診療時間など、様々な質問に対応可能です。クリニックごとにカスタマイズできるため、個別のニーズに合わせた対応が可能です。

■業務負担の軽減とコスト削減

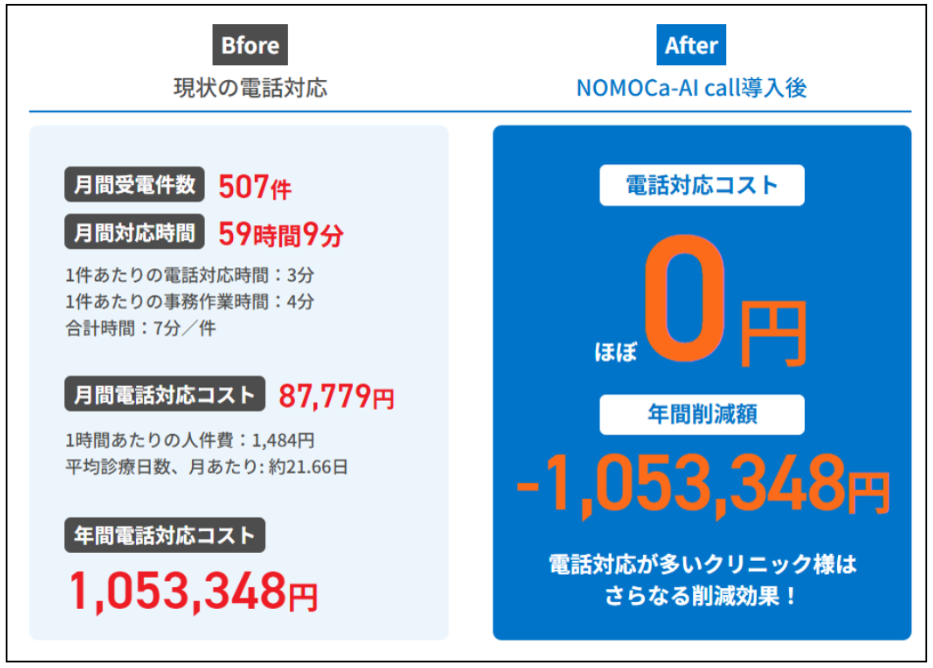

電話応対に費やしていた時間を削減できるため、スタッフは診療や他の事務作業に集中できます。自社調査データでは、電話応対時間の月間約59時間、年間約105万円のコスト削減効果が期待できる※と報告されています。

■患者満足度の向上

自動応答によるスムーズで分かりやすい案内は、患者にとっても利便性が高く、満足度向上に直結します。急な問い合わせや予約変更も適切に処理できるため、信頼感を損なわずに対応できます。

たとえば、診療時間外でもAIが予約確認や検査案内を行うことで、スタッフが電話対応に追われることなく、業務の効率化と患者対応の両立が可能になります。NOMOCa-AI callは、クリニックの業務負担を減らし、スムーズな運営を支えることで離職率を下げる強力なツールです。

※1件あたりの電話対応+事務作業で7分、時給換算1,484円で試算)。

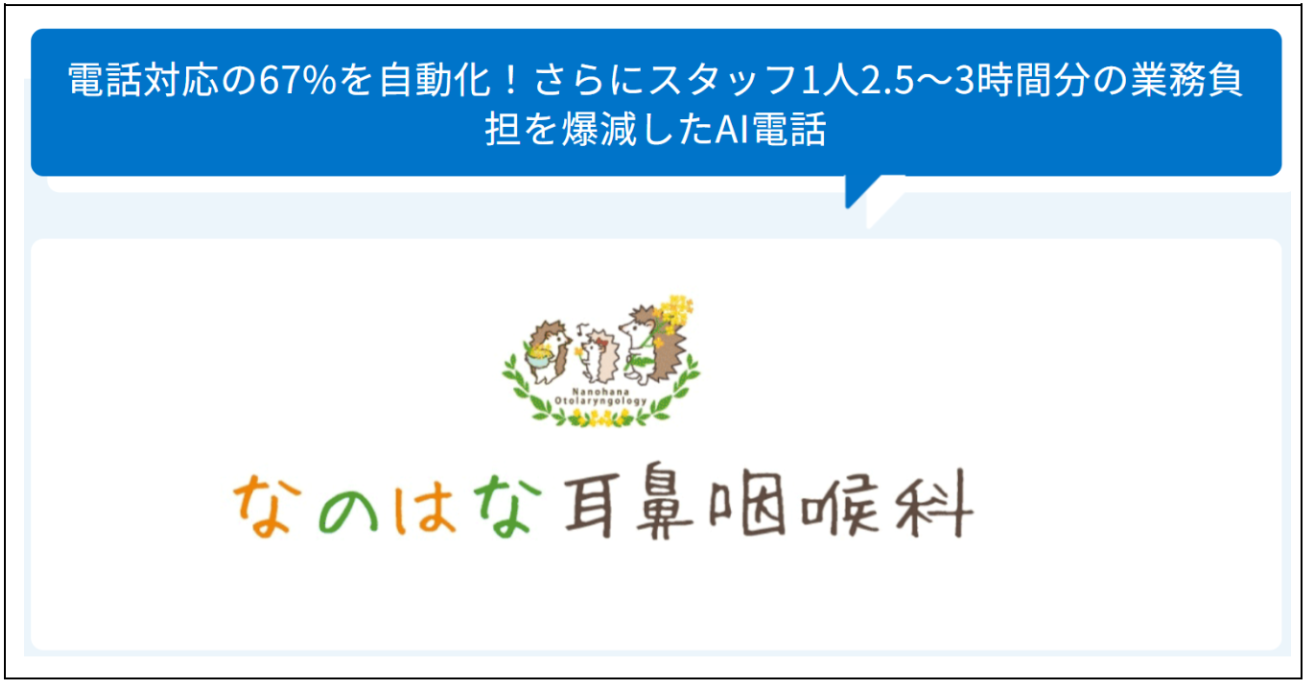

上記のような効果は、実際にNOMOCa-AI callを導入したクリニックでも表れています。

AI電話自動応答サービスを導入している茨城県水戸市の「なのはな耳鼻咽喉科(http://nanohana-jibika.com/)」では、月間1,138件あった着信のうち、AIがそのうち約67.4%にあたる768件を対応。「朝、あれだけ鳴っていた電話が、午後には1件も鳴らなかった日があった」と話すほど、体感としてとても大きな変化がありました。

よくある質問にはAIが音声で案内することで患者側もスムーズに必要な情報を得られ、かつスタッフの負担も軽減されました。さらに特筆すべきは、スタッフ1人あたり1日2.5~3時間分の業務時間が削減された点です。無理なく患者対応ができるようになったことで、院内でも「業務の切り分けができて、本来の業務に集中できるようになった」と好評で、クレームも出ておらず、安心して患者対応ができる環境が整いました。

「受動型」と「プッシュ型」AI電話の違い

NOMOCa-AI callでは、電話応対を効率化するために 「受動型」と「プッシュ型(IVR)」の2種類のAI電話 を提供しています。それぞれの特徴を理解することで、クリニックに最適な運用方法を選ぶことが可能です。

■受動型(着信対応)

患者さんからの電話にAIが自動で応答します。スタッフが対応できない時間帯でも、自然な音声で案内できるため、診療時間外や休診日でも対応が可能です。高齢の患者さんでも使いやすく、通常の電話と同じ感覚で利用できます。

■プッシュ型(IVR/自動架電)

AIがあらかじめ設定したリストや条件に基づいて自動で患者さんに電話をかけます。予約前日のリマインド、検査結果の案内、健診のお知らせなどを自然な音声で伝え、スタッフの手間を大幅に削減できます。

■運用メリットの比較

受動型は「着信時に対応できる安心感」、プッシュ型は「能動的に案内できる効率性」がメリットです。両方を組み合わせることで、電話対応業務をほぼ自動化し、スタッフの負担を最小限に抑えながら、患者満足度を向上させることが可能です。

たとえば、診療前日にAIが自動で予約確認の電話をかけると、スタッフが手作業で電話する必要がなくなり、一日あたり数時間の業務負担を削減できます。受動型とプッシュ型を適切に使い分けることで、クリニックの電話対応はより効率的に、安全に運営できます。

コスト削減と患者満足度向上への効果

NOMOCa-AI callを導入することで、クリニックはスタッフの負担を減らしつつ、コスト削減と患者満足度の向上を同時に実現できます。人手不足対策として、導入効果は具体的に数値でも確認されています。

主な効果は以下の通りです。

■コスト削減効果

電話対応にかかる人件費は年間で約105万円に相当します。人材を新たに採用・教育する場合、求人広告や研修などを含めると1人あたり30〜50万円程度の採用コストが発生するケースもあります。一方で、AI電話システムの活用は採用コストをかけずに即戦力を増やすのと同じ効果をもたらします。

つまり、「人を採る」か「仕組みで補う」かという選択の中で、後者の方が長期的なコスト効率に優れているというわけです。

特に電話対応が多いクリニックでは、スタッフを増員せずに業務を回せるため、人件費の圧縮と効率化の両立が期待できます。

■患者満足度の向上

予約確認や検査案内といった定型的な問い合わせにはAIが迅速・正確に対応し、一方で説明が必要な内容や患者への気配りが求められる場面ではスタッフが対応。AIと人、それぞれの得意領域を活かすことでサービスの質を落とさずに効率化を実現できます。このように「診療時間中はスタッフが、時間外はAI」で対応する体制は、単なる自動化ではなく、人材の力を最大限に引き出すための環境づくりともいえます。こうした仕組みが整えば、採用に頼らずとも持続的に質の高い患者対応が可能になります。

たとえば、診療時間外でもAIが自動で予約確認を行うことで、患者は電話をかける必要がなくなり、受付の混雑も緩和されます。スタッフの負担軽減と患者満足度向上が同時に実現できるため、クリニック運営の質が大きく向上します。

6. まとめ

これまで解説してきたように、クリニックで人手不足が起きる背景には、複数の要因が重なっています。原因を整理することで、優先的に対策すべきポイントが明確になります。

主な原因は以下の通りです。

■採用難と離職率の高さ

小規模クリニックでは給与や待遇で差をつけにくく、応募者が少ないうえ、採用しても短期間で離職することがあります。

■過重労働と業務範囲の広さ

少人数で多くの業務をこなすため、残業や休日出勤が常態化しやすく、スタッフの負担が増大します。

■給与・待遇・地域偏在の課題

給与やキャリア形成の面で不十分な場合や、都市部と地方の人材偏在があると、採用や定着がさらに難しくなります。

■業務効率化不足

電話応対や予約管理など、手作業での業務が多く、少人数体制では負担が集中しやすい状態です。

このように、人手不足の原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っています。それぞれの課題に合わせた解決策を講じることが、クリニック運営の安定につながります。

クリニックの人手不足を解消するならNOMOCa-AI call

本記事で紹介した「NOMOCa-AI call」は、単なるAI電話システムではなく、クリニックの人手不足を“仕組みで支える”ためのツールです。少子高齢化による採用難、教育体制の限界、業務の属人化──こうした課題は「人を増やす」だけでは解決できません。そこで求められるのは、人と仕組みの両輪で現場を支える体制づくりです。

NOMOCa-AI callは、電話対応という日常業務の中でも特に負担の大きい領域をAIが担うことで、スタッフが受付・会計・患者対応など人にしかできない業務に集中できる環境を整えます。結果として、限られた人員でも無理なく業務を分担でき、教育・引き継ぎ・定着のすべてを支援する仕組みが生まれます。

これは、記事内で紹介した「働き方改革」や「業務分担の見直し」といった流れの延長線上にある実践的な手段といえます。

■実際の会話はどれくらい自然なのか?」

■「導入までにどんな準備や設定が必要なの?」

■「他のクリニックはどう活用してる?」

こうした疑問は、無料の資料請求や会話デモ体験を通して具体的に確認できます。デモ体験では、AIが実際に応答する音声を聞きながら、患者さんが受ける印象や会話のスムーズさをその場で確かめることが可能です。

また、導入ステップや既存業務との組み合わせ方を知ることで、「診療時間中はスタッフ・時間外はAI」といった効率的な分担モデルを自院に合わせて設計できます。業務の自動化ではなく、スタッフが働きやすい環境を作るための基盤として、NOMOCa-AI callがどのように日々の運営を支えるのか、ぜひ体感してみてください。