毎日の電話対応。ちょっとした言い方の行き違いが、突然の怒号や理不尽な要求に変わる——そんな場面、きっと一度は経験したことがあるはずです。「自分が悪かったのかな」と胸にしこりを残しながら仕事を続けるのは、本当に苦しいこと。でも、それはあなたの責任ではありません。

カスハラは、今やどのクリニックでも起こり得る“社会的な問題”。だからこそ、ひとりで抱え込むのではなく、スタッフを守る仕組みが必要です。この記事では、増加するカスハラの実態と対策、そして電話トラブルそのものを減らしてくれるAI自動応答の活用まで、現場の心を軽くするヒントをわかりやすくまとめました。あなたのクリニックにも、もう少し安心できる毎日を。

目次

1. クリニックにおけるカスハラ対策の基本理解

カスハラ(ペイシェントハラスメント)の定義と特徴

「カスハラ」とは、カスタマーハラスメントの略称で、患者やその家族から医療機関のスタッフに対して行われる 理不尽な要求や暴言、威圧的な態度 を指します。

近年では「ペイシェントハラスメント」とも呼ばれ、クリニックや病院で大きな問題となっています。(厚生労働省は2022年、企業向けカスハラ対策マニュアルを公表し、顧客等からの暴行・脅迫・不当要求といった迷惑行為を念頭に、事前準備と実際の対応の枠組みを示しています。)※

カスハラは単なるクレームや意見とは異なり、明らかに常識を超えた行為が含まれます。たとえば、次のような特徴があります。

- 繰り返しの長時間クレームや電話

- 暴言や威嚇、人格を否定する発言

- 無理な要求を突きつけ、応じないと居座る行為

このような行為はスタッフに過度な心理的負担を与えるだけでなく、診療業務そのものを妨げる結果にもつながります。

さらに特徴的なのは、相手が「患者」という立場を利用することが多い点です。医療機関には応招義務があり、患者対応を拒否しにくい状況があるため、ハラスメントが放置されやすい傾向にあります。この背景が、他の業種よりも深刻化しやすい理由といえます。

カスハラは単なる一時的なトラブルではなく、スタッフのメンタル不調や離職、ひいてはクリニック全体の信頼低下にもつながるため、定義を正しく理解しておくことが重要です。カスハラとは「理不尽な要求や言動によって、スタッフや医療現場に深刻な悪影響を与える行為」であると認識することが第一歩です。

※(厚生労働省「医療現場および訪問看護における暴力・ハラスメント対策について」)

増加する背景とクリニックで見られる事例

カスハラが近年増加している背景には、いくつもの社会的要因が絡み合っています。その中でも、地域に根ざしたクリニックほど影響を受けやすい構造的な理由があります。

とくに注目すべき理由は以下の3点です。

■患者の情報格差の縮小、知識の非対称性の崩壊

かつて医療は専門性の高さから、患者が医師やスタッフに全面的に依存する構図が一般的でした。しかし、今はインターネットやSNSを通じて、誰でも病気や治療法について調べられる時代です。この変化は「説明を求める姿勢」を強める一方で、不確かな情報を信じたまま強い主張をするケースも生んでいます。「ネットで見た内容と違う」「他の病院ではこうだった」という言葉の裏には、医療への不信ではなく、「自分の理解が正しい」という確信があることも多いのです。

このギャップが、医療従事者との摩擦を生みやすくしています。

■医療サービスへの期待値の高まり

社会全体で「サービス業」としての医療が求められるようになり、患者の顧客意識が強まっています。待ち時間の短縮、迅速な対応、丁寧な説明こうした期待は決して悪いことではありません。しかし、その期待が過剰になると、「少しでも思い通りにならないと不満を爆発させる」行動につながります。

特にクリニックは大病院と違い、少人数で多くの患者を支える現場であるため、こうした要求が一気に業務全体を圧迫するリスクがあります。

■ストレス社会が抱える「感情のはけ口」としての医療機関

社会の不安定化や人間関係の希薄化により、感情のはけ口を見失う人が増えています。仕事や家庭のストレスが、もっとも身近で関わる医療スタッフに向けられるケースも少なくありません。

つまり、カスハラは単なる「医療への不満」ではなく、社会的ストレスが医療現場に集中している現象でもあるのです。

カスハラの増加は偶然ではなく、社会の構造変化・情報環境の変化・人々の心理的変化が重なった結果です。そして、地域に根ざしたクリニックほど、患者との距離が近いためにその影響を受けやすい。

だからこそ、クリニックにおけるカスハラ対策は「個別の対応」ではなく、社会的現象に対する組織的な備えとして捉える必要があるのです。

2. クリニックで必要なカスハラ対策とリスク管理

スタッフへの精神的・身体的負担と離職リスク

カスハラの影響で最も深刻なのは、スタッフが受ける精神的・身体的な負担です。クリニックの受付や看護師は、患者と直接接する時間が長いため、攻撃的な言動を日常的に浴びやすい立場にあります。

よくある負担の例としては、次のようなものがあります。

- 暴言や威圧的な態度を受け続けることによる精神的ストレス

- 長時間に及ぶクレーム対応で休憩が取れず、身体的な疲労が蓄積

- 理不尽な要求に対応し続けることで自己否定感や無力感が強まる

このような状態が続くと、心身に不調をきたし、うつ症状や不眠につながることもあります。特に少人数体制のクリニックでは、1人が体調を崩すと代わりの人材を確保するのが難しく、他のスタッフへの負担も一層増大します。

さらに大きなリスクは離職につながる可能性です。カスハラ対応に疲れ、職場を離れる決断をするスタッフは少なくありません。人材不足が深刻化する医療現場において、優秀な人材の流出は経営上も大きな打撃です。

カスハラを放置すると、スタッフの心身をすり減らし、最終的には職場全体の崩壊につながりかねないことを強く意識する必要があります。

職場環境の悪化と業務効率低下の問題

カスハラは個人の負担にとどまらず、クリニック全体の雰囲気や業務の流れを大きく乱します。小規模な職場ほど影響が直結しやすく、問題が広がりやすいのが特徴です。

主な影響は次のとおりです。

■チームワークの崩壊

一人が理不尽な要求に対応して疲弊すると、他のスタッフがフォローに回らざるを得ません。その結果、業務のバランスが崩れ、互いの不満が高まりやすくなります。

■診療効率の低下

長時間のクレーム電話に対応している間、他の患者からの電話がつながらず、予約機会を逃してしまうことがあります。受付に時間を取られることで診療スケジュールが乱れ、待ち時間の増加にも直結します。

■院内の雰囲気悪化

常に緊張感が漂う職場は、新しく入ったスタッフが定着しにくい環境をつくります。その結果、人材不足がさらに深刻化する悪循環を招きます。

これらの問題は一つひとつが独立しているわけではなく、連鎖的に発生します。カスハラを放置すると「働きにくい職場」になり、業務効率の低下と人材流出が同時に進むリスクがあることを忘れてはいけません。

3. クリニックが実践すべきカスハラ対策の具体策

院内方針と基本ルールの策定方法

カスハラ対策を効果的に進めるには、まず「現場が迷わず動ける指針」を整えることが欠かせません。単にルールを作るだけでなく、スタッフ全員が同じ価値観と判断軸を共有し、どのような状況でも一貫した対応ができる体制を築くことが重要です。

クリニックにおける院内方針や基本ルールを整える際のポイントは、次の3点に整理できます。

■対応の線引きを明文化する

どこまでが正当な意見で、どこからがカスハラに該当するのか。この線引きを曖昧にしたままでは、スタッフが判断に迷い、結果的に対応のばらつきやストレスを生みます。

明文化することで、「これは不当な要求として院全体で対応する」という共通認識が生まれ、スタッフを心理的に守ることができます。

■対応フローを明確にする

受付スタッフが1人で抱え込むのではなく、「誰に・いつ・どう引き継ぐか」を決めておくことが大切です。たとえば「受付 → 管理職 → 院長」というエスカレーションルールを定めておくことで、現場での迷いが減り、対応のスピードと精度が上がります。

この「助けを求めてもいい仕組み」が、スタッフの安心感と職場全体の安定を支えるのです。

■スタッフ全員への周知と定着

ルールを「作ること」が目的ではなく、「使われ続けること」が目的です。そのためには、全員が内容を理解し、日常的に確認できる仕組みが必要です。

定期的なミーティングでの共有や、受付バックヤードへの掲示、マニュアル化など、形に残しておくことが効果的です。

多くのクリニックで見られる失敗は、ルールがあっても「現場で使われていない」ことです。紙の上で完結する規則では、カスハラ発生時に機能しません。本当に効果を発揮するのは、「スタッフが迷わず行動できる仕組み」と「守ってもらえるという安心感」がある状態です。

院内方針とルールを「現場で動く仕組み」として整えること。それこそが、クリニックのカスハラ対策の確かな土台になります。

スタッフ教育と研修体制の整備

どれだけ立派なルールを作っても、現場で正しく動けなければ意味がありません。カスハラの多くは、マニュアルでは想定できないタイミングで突然発生します。だからこそ、スタッフ一人ひとりが「どんな状況でも落ち着いて対応できる力」を持つことが、カスハラ対策の要になります。

教育と研修は、単なる知識の伝達ではなく、「現場で使える行動力」と「心の備え」をつくるプロセスです。そのために、以下の3つのポイントを意識して整備することが重要です。

■ロールプレイングで実践力を養う

トラブル対応は、理屈ではなく「瞬間の判断」が求められます。実際の事例をもとに、患者役とスタッフ役に分かれてロールプレイングを行うことで、対応の流れや言葉の使い方を体感的に身につけることができます。声のトーンや表情、姿勢といった非言語的な要素も含めて練習しておくと、現場で感情的な対応を避け、冷静かつ一貫した態度を保てるようになります。

こうした訓練は、カスハラの「拡大を防ぐ力」を育てる上で欠かせません。

■対応マニュアルを繰り返し確認する

マニュアルは「読むもの」ではなく、「使うもの」です。現場で役立てるには、研修の中で繰り返し確認しながら、実際のケースに当てはめて検証することが大切です。「知っている」と「できる」の間には大きな差があり、研修を通じて初めてその差が埋まります。

また、ケーススタディを通じて「自分ならこうする」という考えを言語化できるようになると、スタッフ同士の認識共有も進み、院内全体で一貫した対応が取れるようになります。

■メンタルケアの視点も取り入れる

カスハラ対応は、スタッフの心に大きな負担を与えます。「対応を間違えたのではないか」「自分が悪かったのかもしれない」と感じてしまうことで、モチベーションが低下し、長期的な離職リスクにもつながります。だからこそ、スタッフが相談しやすい環境を整えることが重要です。

上司や同僚が気軽に声をかけられる雰囲気をつくり、必要に応じて外部カウンセリングなどの仕組みを紹介しておくことで、早期のケアと安心感を生み出せます。

教育が形だけで終わると、結局は「個人の感覚」に頼った対応に戻ってしまいます。しかし、教育と研修が機能する職場は、どんなトラブルにも落ち着いて対応できるチーム力を持つようになります。

カスハラ対策の本質は、ルールそのものではなく、それを支える人の育成と安心の循環にあるのです。

患者への周知と相談窓口の導入

カスハラ対策はスタッフだけでなく、患者にもルールを理解してもらうことが重要です。患者が何をしてよいか、何がハラスメントにあたるかを明確に示すことで、無意識のトラブルも防ぎやすくなります。

取り組むポイントは次の3つです。

■院内掲示や案内でルールを明示する

待合室や受付に「当院では理不尽な要求や暴言には対応できない場合があります」といった簡単な掲示を出すだけでも、抑止効果があります。

■相談窓口や担当者を設置する

トラブルが発生した際に、スタッフが独断で対応せずに相談できる体制を作ります。例えば、管理職や専任スタッフに報告するフローを決めておくと安心です。

■定期的に患者への周知を行う

新しい患者や来院者に対しては、予約確認メールやパンフレットなどで簡単にルールを伝える方法も有効です。言葉で伝えるだけでなく、書面で知らせることで誤解を減らせます。

このように、患者への周知と相談窓口の設置は、スタッフの負担軽減とトラブル抑止の両方に効果的です。患者とスタッフの双方にルールを共有し、相談体制を整えることで、カスハラの発生を未然に防ぎやすくなります。

4. クリニックのカスハラ対策に役立つ電話受付とAI自動応答

電話対応がカスハラの温床になりやすい理由

クリニックでは、受付や電話対応がカスハラの発生場面になりやすい傾向があります。直接面と向かっていない分、患者は感情的になりやすく、スタッフも対応の難しさを感じる場面が多いのです。

電話対応が温床になりやすい主な理由は次の通りです。

■非対面でのやり取りは誤解が生まれやすい

声だけの情報では、ニュアンスや表情が伝わらず、患者が「冷たく対応された」と感じやすくなります。

■長時間の対応や繰り返しの問い合わせ

予約や検査に関する電話が集中すると、スタッフの手が空かず対応が後回しになり、患者の不満が増幅します。

■応答義務のプレッシャー

クリニックは応招義務があるため、断ることができず、理不尽な要求にも応じざるを得ない場合があります。これがストレスを生み、対応ミスや感情的なやり取りにつながることもあります。

このような状況では、スタッフが精神的に追い詰められ、カスハラが発生・拡大しやすくなります。電話対応は、物理的な距離がある分、ハラスメントの発生リスクが高い場面であることを理解することが重要です。

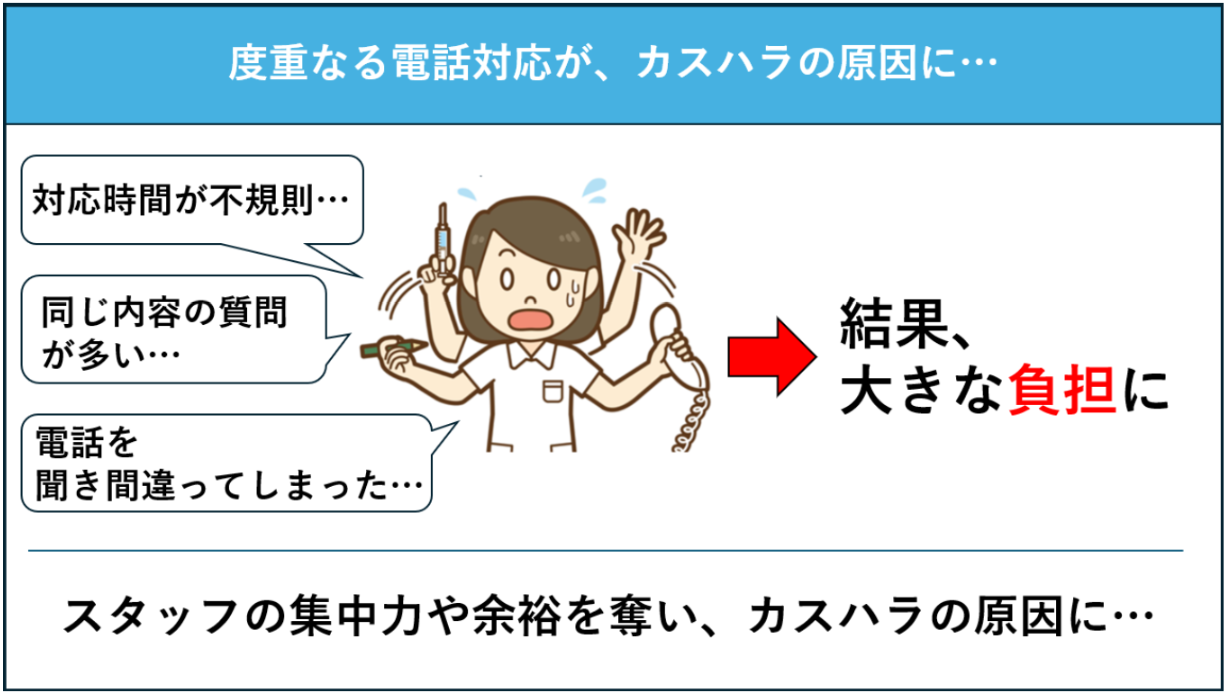

電話対応業務が、カスハラの引き金に

カスハラは、受付や診察中の対面場面だけでなく、電話対応の中でも発生しやすいことが知られています。 声だけのやり取りでは感情の機微が伝わりづらく、ちょっとした表現の違いが「冷たい」「対応が悪い」と受け取られてしまうこともあります。このように、非対面コミュニケーション特有の誤解や行き違いが、スタッフへの強いクレームやハラスメントにつながるケースが少なくありません。

さらに、自社調査では 86.3%のクリニックが電話対応業務を負担に感じている※という結果が出ています。

日常的な電話対応の中には、次のようなストレス要因が潜んでいます。

■対応時間が予測できない

電話はいつ鳴るかわからず、作業の途中で何度も中断されます。焦りや緊張が重なることで言葉選びが難しくなり、患者の誤解や感情的な反応を招くリスクが高まります。

■繰り返しの問い合わせ

同じ内容の問い合わせが続くと、対応する側に疲労やイライラが蓄積します。このような状態では声のトーンや言い回しが硬くなり、結果的に相手を刺激してトラブルを悪化させることもあります。

■忙しい時間帯での応対ミス

混雑時に電話が重なると、聞き間違いや伝達漏れが起きやすくなります。小さなミスが誤解を生み、「いい加減な対応だ」といった強いクレームに発展するケースもあります。

つまり、電話対応は単なる受付業務ではなく、カスハラを誘発するリスクを内包した業務だといえます。スタッフの集中力や心理的余裕を奪い、院内の雰囲気を悪化させる要因にもなりかねません。そのため、カスハラ対策と業務改善を両立させるうえで、電話対応の効率化と分担の仕組みづくりは急務といえます。

そこで注目されているのが、AIを活用して電話業務を自動化する「NOMOCa-AI call」です。次に、その特徴と導入効果を具体的に見ていきましょう。

※弊社独自調査:歯科医師限定 受付・電話業務のAIの自動化に関するアンケート調査(2025年3月11日~4月8日)

NOMOCa-AI callの特徴と導入効果

クリニックの電話対応業務の負担を軽減し、カスハラ(ペイシェントハラスメント)対策としても効果的なのが「NOMOCa-AI call」です。電話対応は、患者とのやり取りの中でも特にトラブルが生じやすい業務です。突然の着信や繰り返しの問い合わせ、感情的なやり取りが積み重なることで、スタッフが強いストレスを感じやすく、カスハラ発生のきっかけになることも少なくありません。

NOMOCa-AI callは、こうした現場の負担とリスクを軽減し、「電話対応によるハラスメントを防ぐ仕組み」として多くのクリニックで導入が進んでいます。AIによる自動応答で受付業務を効率化し、スタッフが理不尽な要求や暴言に直接さらされる機会を減らすことができます。

NOMOCa-AI callの特徴と具体的なカスハラ対策については、以下の通りです。

■自然な会話での自動応答

AIが患者と音声でやり取りを行い、ボタン操作を必要としません。高齢の患者でも迷わず利用できるため、「聞き返し」「言い間違い」「伝達ミス」といったストレス要因が減少。これにより、スタッフが不必要な言い争いや感情的な対応を強いられるリスクを軽減します。患者もスムーズに案内を受けられるため、不満や苛立ちが抑えられ、カスハラの発生そのものを予防する効果が期待できます。

■受動型の自動応答でトラブルを未然に防ぐ

患者からの電話にAIが自動で応答し、診療時間やアクセス、予約方法などの問い合わせに即座に対応します。 特に忙しい時間帯、スタッフが対応できない状況でもAIが代わりに案内するため、「電話が繋がらない」「対応が遅い」といった不満から生じるクレームや怒声を防止します。

また、患者に対してはいつでも一定のトーンで丁寧な対応が行われるため、感情的なすれ違いを生みにくい環境が整います。

■業務効率化と心理的な安全性の両立

NOMOCa-AI callの導入により、電話対応にかかっていた月間約59時間、年間約105万円のコスト削減が可能です※(自社調査データに基づく)。しかし、単なる効率化にとどまりません。

AIが一次対応を担うことで、スタッフは「理不尽な要求に直接対応しなくてよい」という安心感を得られ、心理的なゆとりが生まれます。その結果、院内の雰囲気も落ち着き、クレーム拡大や離職リスクの防止にもつながります。

「NOMOCa-AI call」は、電話業務の効率化ツールであると同時に、スタッフを守る「カスハラ防止システム」です。人手不足の時代でも安心して患者対応を続けられる環境づくりを支え、「安全・効率・信頼」を両立させる新しいクリニック運営の実現に貢献します。

※NOMOCa-AI callを導入いただいた特定の医院様による結果です。詳細はNOMOCa-AI callの資料をご確認ください。

上記のような効果は、実際にNOMOCa-AI callを導入したクリニックでも表れています。

茨城県水戸市の「なのはな耳鼻咽喉科(http://nanohana-jibika.com/)」では、AI電話自動応答サービスを導入したことで、スタッフの対応負担と患者とのコミュニケーション環境に大きな変化が生まれました。

導入前は月間約1,138件あった着信のうち、AIが約67.4%にあたる768件を自動で対応。院長は「朝、あれだけ鳴っていた電話が、午後には1件も鳴らなかった日があった」と語るほど、体感としても劇的な改善を実感しています。

AIがよくある質問に音声で案内することで、患者側はスムーズに必要な情報を得られ、受付スタッフも対応に追われる時間が大幅に減少。スタッフ1人あたり1日約2.5〜3時間分の業務時間が削減され、「業務の切り分けができて、本来の患者対応に集中できるようになった」と現場からも高い評価が上がっています。こうした環境整備は、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の一環としても大きな効果をもたらしました。電話が集中する時間帯のストレスや、応対待ちによるクレームの発生が抑えられ、職員が落ち着いて対応できる体制が整ったことで、トラブルの未然防止につながったのです。

AIによる自動応答の導入は、単なる業務効率化にとどまらず、スタッフの心理的安全性を高めるデジタル時代のカスハラ対策としても注目されています。

5. クリニックのカスハラ対策でよくある失敗と回避策

マニュアルやルールが形骸化する失敗

カスハラ対策でよく見られる失敗の一つは、マニュアルやルールを作っただけで現場で活用されないことです。形式上は整っていても、スタッフが実際に手に取って使わなければ意味がありません。

形骸化する主な理由は次の3点です。

■現場の状況に即していない

マニュアルが理論だけで具体例に乏しい場合、実際のトラブルに対応できず、結局スタッフが独自判断で動いてしまいます。

■スタッフへの浸透が不十分

作成して掲示するだけでは、全員が内容を理解していないことがあります。特に新人スタッフやパート勤務の方に伝わらないケースも多いです。

■更新や見直しがされていない

ルールやマニュアルは一度作ったら終わりではありません。医療制度の変更や新しいトラブル事例に対応できないままだと、実務で役立たなくなります。

この失敗を防ぐには、現場で使える具体例を盛り込み、研修や確認の機会を設け、定期的に更新することが重要で、マニュアルやルールは「作ること」よりも「現場で活用され、定着すること」が何より大事です。

対応判断の属人化やばらつきの失敗

カスハラ対策でよくある失敗の一つに、対応判断がスタッフごとに異なり、現場でばらつきが出ることがあります。ルールやマニュアルがあっても、経験や性格によって判断が変わると、患者側に不公平感を与えたり、トラブルが悪化したりします。

属人化やばらつきが起こる原因は主に以下の3点です。

■経験差による対応力の違い

長く勤務しているスタッフは落ち着いて対応できても、経験の浅いスタッフは感情的になりやすく、対応に差が出ます。

■マニュアルの読み込み不足

マニュアルを知っていても、実務で活用する習慣がない場合、状況に応じた判断ができず、ばらつきが生まれます。

■判断基準が曖昧

「ここまでは許容できる」「ここからはハラスメント」といった基準が曖昧だと、スタッフごとに解釈が変わり、対応の一貫性が失われます。

この失敗を防ぐには、明確な基準の設定と研修でのロールプレイング、定期的な事例共有が有効です。スタッフ全員が同じ判断軸で動けることが、カスハラ対応の安定化につながります。対応判断のばらつきを減らすことは、スタッフの負担軽減と患者対応の質向上に直結します。

AIシステムを定着させ、効果を最大化するために

カスハラ対策や業務効率化のためにAI電話システムを導入しても、使いこなせないままでは本来の効果を発揮できません。導入を成功させるためには、「導入後の運用」をしっかりと設計することが重要です。

AIを現場に定着させ、最大限に活用するためのポイントを紹介します。

■導入目的と操作方法を明確に共有する

スタッフ全員が「なぜ導入するのか」「どんな場面で活用するのか」を理解していることが大切です。操作方法だけでなく、「AIがスタッフを守る仕組みであること」を共有することで、前向きな受け入れにつながります。導入時には操作研修を行い、実際の通話例や使用シーンを交えて丁寧に説明することで、現場での混乱を防げます。

■運用フローを明確にする

「誰が」「どのタイミングで」AIを使うのかを明文化しておくことで、運用がスムーズになります。たとえば、「基本的な問い合わせはAIが対応」「複雑な内容のみスタッフに転送」というように明確に線引きすることで、日常業務の中に自然にAI運用が組み込まれ、定着しやすくなります。

■効果の「見える化」をして共有する

AI導入による電話対応件数の減少や、スタッフの負担軽減など、成果を数値で示すことも大切です。定期的にデータを共有し、「これだけ電話が減った」「時間の余裕ができた」と実感できることで、スタッフのモチベーションが上がり、運用の継続にもつながります。

NOMOCa-AI callでは、導入時の操作研修から運用支援、効果測定までを一貫してサポートしています。

そのため、「導入したけれど使われない」という状況を防ぎ、現場に根付くAI運用を確立することができます。スタッフが安心して働ける環境をつくり、カスハラを防ぐための実践的な仕組みとして、NOMOCa-AI callは多くのクリニックで活用が進んでいます。

6. クリニックで進めるカスハラ対策のまとめ

スタッフを守るための仕組みづくりの重要性

カスハラ対策を効果的に進めるためには、スタッフを守る仕組みづくりが不可欠です。スタッフが安心して働ける環境を整えることで、心理的負担を軽減し、医療サービスの質も維持できます。

仕組みづくりのポイントは主に3つです。

■明確な対応ルールとフローの整備

誰がどのように対応するかを明文化し、全スタッフが理解・共有しておくことで、個人に負担が集中せず、迷わず行動できます。

■相談・報告体制の構築

トラブル発生時にすぐ相談できる体制を作ることが大切です。管理職や専任スタッフが窓口となることで、スタッフが一人で抱え込むリスクを減らせます。

■定期的な確認と改善

ルールや仕組みは一度作って終わりではありません。定期的に運用状況を確認し、必要に応じて改善することで、常に現場に合った仕組みを維持できます。

これらの仕組みが整うと、スタッフは安心して対応でき、心理的負担が減るだけでなく、カスハラ対応の一貫性も高まります。スタッフを守るための仕組みづくりは、カスハラ対策の土台であり、職場全体の安定にもつながります。

AI活用が支えるカスハラ対策の可能性

スタッフを守る仕組みと並行して、AI電話自動応答システムの活用はカスハラ対策を大きく支えます。AIが電話対応を代行することで、スタッフが直接理不尽な要求や暴言にさらされる機会を減らすことができます。

AI活用の利点は主に3つです。

■心理的負担の軽減

患者からの長時間のクレーム電話や繰り返しの問い合わせにAIが対応することで、スタッフは精神的な負荷から解放されます。

■対応の一貫性確保

AIは設定に基づき同じ基準で応答するため、スタッフ間の対応のばらつきを防ぎます。これにより、クリニック全体で統一した対応が可能です。

■業務効率の向上

予約確認や検査結果の案内、健診のお知らせなどを自動化できるため、スタッフは本来の診療補助や受付業務に集中できます。時間やコストの節約にもつながります。

NOMOCa-AI callのようなシステムを導入することで、スタッフの安全と業務効率を同時に守る体制を実現できます。AIはあくまで補助ツールですが、導入によりカスハラ対応の質を高め、職場環境の改善にも大きく貢献します。

継続的な見直しと改善が成果につながる

カスハラ対策は一度整備したら終わりではなく、定期的な見直しと改善が不可欠です。状況やトラブルの傾向は変化するため、継続的な改善を行うことで、より効果的な対応が可能になります。

見直しと改善のポイントは主に3つです。

■事例の振り返り

発生したカスハラ事例を記録・分析し、対応の良し悪しを振り返ります。何が問題だったのか、どの対応が有効だったのかを共有することで、次回以降の対応力が向上します。

■ルールやマニュアルの更新

新たなケースや社会的変化に合わせて、院内ルールや対応マニュアルを適宜修正します。現場で実際に使いやすい内容にすることが重要です。

■スタッフ教育・研修の再実施

新人スタッフだけでなく既存スタッフにも定期的な研修を行い、ルールや対応フローの再確認を徹底します。研修を通じてスタッフ間で情報を共有し、対応の統一性を維持します。

継続的な見直しを行うことで、スタッフの負担を最小限に抑えつつ、患者対応の質を高めることができます。カスハラ対策は「仕組みづくり+AI活用+定期的改善」のサイクルで運用することが、成果につながる鍵です。

クリニックのカスハラ対策なら、NOMOCa-AI call

日々の診療を支えるのは、スタッフ一人ひとりの丁寧な対応です。だからこそ、カスハラ対策は「我慢」ではなく「守る仕組み」を整えることが重要です。AIが電話対応を引き受けることで、スタッフは患者と向き合う時間に集中でき、職場全体の安心感も生まれます。

人手不足の今だからこそ、負担を減らしながら信頼を守る取り組みを。その第一歩として選ばれているのが、クリニック向けAI電話自動応答システム「NOMOCa-AI call」です。

クリニックの安心運営を支える新しい選択肢として、まずは資料をダウンロードし、現場に合ったカスハラ対策の一歩を始めてみてください。