スマホでなんでも済ませる時代。患者さんも本当は、もっと気軽にクリニックとつながりたいと思っています。そんな中、いま多くのクリニックで広がっているのが「LINE公式アカウント」の活用です。

診療時間の変更やワクチン案内を“確実に届けられる”、予約や問い合わせが“24時間いつでもできる”、無断キャンセルも“自然と減っていく”。患者さんにとっては便利で安心、スタッフにとっては負担が軽くなる。まさに双方に嬉しい仕組みです。

本記事では、LINEを“第2の受付”として最大限活かす方法を、初めての方でもスッと理解できるようにまとめました。クリニック運営が驚くほどスムーズになる第一歩を、一緒に始めてみませんか?

目次

1. クリニックがLINE公式アカウントを活用する方法とは

クリニックと患者をつなぐLINE公式アカウントの役割

スマートフォンの普及により、患者とクリニックのコミュニケーション手段にも大きな変化が生まれています。中でもLINEは、国内ユーザー数が9,500万人を超える圧倒的な普及率を誇り、患者との接点を持つための強力なツールとして注目されています。

クリニックがLINE公式アカウントを運用することで、電話やメールではカバーしきれなかったタイミングでも、患者に必要な情報をスムーズに届けることが可能になります。

たとえばこんなシーンを想像してください。

- 診療時間の変更を知らせたい

- インフルエンザワクチンの案内を出したい

- 診察予約の確認をしておきたい

これらの情報を一斉に、かつ確実に届けられるのがLINEの強みです。

クリニックと患者をつなぐLINE活用の接点は、主に以下の5つに整理できます。

- 情報発信:診療情報や健康コンテンツなどを配信

- 予約連携:外部予約システムとLINEを連携

- チャットボット対応:よくある問い合わせを自動化

- キャンセル管理:リマインド通知で無断キャンセルを防止

- FAQ誘導:自己解決を促し、電話対応を削減

これらの活用によって、患者の利便性がアップするだけでなく、クリニック側の業務も大幅に効率化されます。

よくある導入前の悩みと導入後の変化

LINE公式アカウントを導入する前には、以下のような悩みを抱えているクリニックも少なくありません。

- 電話が鳴りやまず、受付がパンク状態

- メール予約だと対応が遅れて患者が離脱

- キャンセルが多くてスケジュールが乱れる

しかし、LINEをうまく活用すると状況は大きく変わります。たとえば、LINE連携した予約確認とリマインド配信を実施したことで、キャンセル率が3割以上改善したという事例もあります。

患者側の「LINEで連絡したい」というニーズは年々増えています。電話がつながりにくい状況に対して、LINEでサクッと予約状況を確認できたり、よくある質問にすぐに回答が返ってきたりすると、それだけでクリニックへの信頼感が高まります。

一方、スタッフの業務負担を減らしつつ、業務品質を保てる点も見逃せません。

特に受付や電話対応に追われていたスタッフの負担が軽減されることで、患者対応に余裕が生まれ、院内全体の雰囲気が良くなる傾向もあります。このように、LINE公式アカウントは単なる情報配信ツールではなく、クリニックと患者の架け橋となる存在です。次のセクションでは、実際にどうやって情報発信を行い、患者との信頼関係を築くかを詳しく解説していきます。

LINE公式アカウントの基本機能と活用の全体像

LINE公式アカウントは、企業や団体がLINEを通じて情報を発信し、ユーザーと双方向のコミュニケーションをとるための仕組みです。クリニックにおいても、この機能を活用することで、受付・案内・予約・フォローアップまで、幅広い患者対応を一元管理できるようになります。

クリニック運営で使える主な機能

LINE公式アカウントが持つ基本的な機能の中で、クリニック業務に役立つ代表的な機能を以下にまとめました。

- 一斉配信メッセージ

診療日変更、予防接種開始の案内など、全登録者に一斉送信できる - リッチメニュー

LINEの下部にメニューを固定表示し、予約ページやFAQ、アクセス案内などへ誘導できる - 自動応答・チャット機能

特定のキーワードに対して自動でメッセージを返したり、有人チャットに切り替えたりできる - セグメント配信

年代や性別、来院回数などの条件で配信対象を分け、よりパーソナライズした情報を届けられる - 外部システム連携

予約管理システムやチャットボット、カルテ連携など、LINE外のシステムとも連動が可能

LINE公式アカウント活用の全体像(フェーズ別活用)

LINE活用は単なる情報発信では終わりません。患者のライフサイクルに合わせた運用設計がポイントです。

| フェーズ | 活用内容 | 具体的な使い方例 |

| 来院前 | 情報提供・予約案内 | 診療時間/休診日/アクセス情報の案内、Web予約リンクの掲載 |

| 来院時 | 受付対応サポート | LINE上で受付番号案内、待ち時間の案内(連携機能) |

| 来院後 | アフターフォロー | 健康情報の配信、リピート受診促進、FAQ対応 |

このように、LINE公式アカウントは来院前から来院後まで、患者対応全体に関与できます。

ありがちな誤解と導入時の注意点

便利なLINE公式アカウントですが、導入時に誤解されがちなポイントもあります。以下の3つは特に注意が必要です。

- 「LINE=チャット」だけではない…情報配信・メニュー誘導・予約連携など、LINEの機能は多岐にわたります。

- ただ導入するだけでは効果が出ない…配信頻度・文面の工夫・メニュー構成など、運用設計が重要です。

- 配信しすぎるとブロックされる可能性がある…患者目線で「必要なときに、必要な情報だけ」届ける工夫が求められます。

LINE公式アカウントは、ただの連絡手段ではなく、クリニックのサービス品質を左右するインフラともいえます。

2. クリニックにおけるLINE公式アカウントでの情報発信活用方法

お知らせ・診療情報の配信で信頼を高める

LINE公式アカウントの基本的な活用法は「診療情報のお知らせ配信」です。特に医療機関では、診療時間や臨時休診、予防接種の開始時期といった受診可否に直結する情報”を、タイムリーに届けることが患者の安心感につながります。

患者は日常的にLINEを利用しており、通知を受け取った瞬間に情報を確認できるため、従来のメールよりも到達性が高い点が強みです。

なぜLINEでのお知らせ配信が効果的なのか?

患者の多くは日常的にLINEを使用しています。アプリの通知が届けば、メールよりも早く目に留まり、対応率も高くなります。

特に以下のような情報は、LINEで配信することで大きな信頼感に繋がります。

- 急な休診や診療体制の変更(担当医不在など)

- ワクチン接種や検診の開始・予約案内

- 年末年始やお盆などの診療スケジュール

- 混雑状況や待ち時間の目安

たとえば「明日は午前診療のみ」といった情報を事前に配信しておくことで、来院前のトラブルを防ぎ、患者満足度を高めることができます。

よくある失敗と注意点

LINE配信は便利ですが、間違った使い方をすると逆効果になることもあります。以下のような失敗例には注意が必要です。

- 一方的な宣伝メッセージばかり送ってしまう

→ 通知を見るたびに広告だと感じさせてしまい、ブロックの原因に - 配信頻度が多すぎて通知がうるさいと思われる

→ 月に数回の配信でも「多い」と感じる人もいるので、配信頻度の設計が必要 - タイミングが悪く、情報の価値が薄れる

→ 診療時間変更の通知が前日夜や当日朝では、遅すぎると思われるケースも

情報発信を成功させるための配信のコツ

LINE配信で患者との信頼関係を築くためには、タイミングと内容のバランスが重要です。

以下のポイントを押さえると、反応率も上がりやすくなります。

- 配信タイミング:平日18時~20時は閲覧率が高く、通知が見られやすい傾向がある

- 内容の種類を分ける:「お知らせ系」「健康情報系」「イベント案内系」など、ジャンルを整理しておくと配信設計がラクに

- 簡潔でわかりやすい文面:「〇〇のため、〇月〇日午前は休診です」など、1文で要点が伝わるようにする

- 視覚的に伝える工夫:アイコンや絵文字、リッチメッセージを使って目を引くデザインにする

患者が「わかりやすくて助かる」と思える情報発信こそ、クリニックにとって最大の信頼構築になります。

患者に届くLINE配信のコツと注意点

情報を配信すること自体は簡単ですが、「配信しているのに読まれない」「反応が薄い」と感じるケースは少なくありません。特にクリニックでは、診療に関わる重要な情報を患者に確実に届けることが最優先です。

このパートでは、クリニックからの配信をしっかり患者に届けるための工夫や注意点を紹介します。

「配信しているのに見られない」原因は?

配信しても既読が少ない、反応がない…。

こうした声には、以下のようなよくある落とし穴が潜んでいます。

- 配信文が長すぎて読む気を失う→ 長文は途中で離脱されがち。要点を最初に書くのがコツです。

- タイトルや冒頭に興味を引く内容がない→ 最初の数行が勝負。診療に関係あると一目でわかる言葉を入れると開封率アップ。

- タイミングが悪く通知が埋もれる→ 朝の通勤時間や深夜の配信はスルーされる可能性大。日中〜夕方が比較的見られやすい時間帯です。

- 配信頻度が多すぎてブロックされる→ 毎週のようにメッセージが届くと、通知オフやブロックの原因になります。

反応されやすい配信をつくる3つの工夫

患者が「見たい」「読んでよかった」と感じる配信をつくるには、次のようなシンプルな工夫が有効です。

- 要点を冒頭に書く→ 「◯月◯日(水)は午後休診です」など、ひと目で分かる構成にする

- ビジュアル要素を活用する→ 写真やリッチメッセージで視覚的に伝えると理解が早く、印象に残ります

- 目的別にメッセージを分ける→ 情報案内、季節の健康コラム、キャンペーン告知など、テーマを分けることで内容の整理にもなります

よくある失敗と解決策

配信でつまずきやすいポイントと、その解決策を具体的に紹介します。

| よくある失敗 | 解決策 |

| 文面が事務的すぎて冷たい印象 | 「〜してください」よりも「〜していただけると助かります」など柔らかい言い回しを使う |

| 同じテンプレートを繰り返し使ってしまう | 月ごとに内容や構成を見直し、患者の関心に合わせてアレンジする |

| 特定の年齢層に届いていない | 配信文を簡潔にしてスマホ操作に慣れていない層にも伝わる内容に |

LINE配信は、工夫ひとつで反応率が大きく変わります。

患者目線を意識し、読みやすく、受け取りやすいメッセージ作りを心がけることが大切です。

情報発信で信頼を築くLINEの活用法

LINE公式アカウントを使った情報発信は、単にお知らせを伝えるだけではありません。

患者との信頼関係を築き、来院動機や再診率の向上にもつながる重要なコミュニケーション手段になります。

ここでは、患者が「役に立った」「このクリニックは親切だ」と感じる情報とはどんなものか、そしてその発信方法を具体的に紹介します。

患者が喜ぶ情報の代表例

以下の情報は、受け取った患者が「ありがたい」と感じやすい内容です。

- 季節に応じた健康アドバイス

例:夏の熱中症対策、冬のインフルエンザ予防など - 医師・スタッフからのひとことメッセージ

例:「今月の健康豆知識」や「スタッフからのお知らせ」 - 診療に関する豆知識やQ&A

例:「風邪のときに受診するタイミングは?」など、患者が気になるテーマを扱う - 施設内の感染対策や混雑状況の情報

安心感を与え、来院のハードルを下げる内容になります - キャンペーンや検診の案内

例:予防接種の早期予約案内や特定健診のご案内

患者との距離が縮まる工夫

単なる「お知らせ」ではなく、患者に寄り添った発信を心がけることで、信頼に大きくつながります。

- 文面はやわらかく、親しみやすく

例:「こんにちは!〇〇クリニックです」から始めるだけで印象が変わります - 配信に“顔が見える”要素を入れる

医師や看護師のコメント、写真などを使うことで、院内の雰囲気が伝わりやすくなります - 継続的な発信で「かかりつけ意識」を育てる

月に1~2回程度でも定期的に健康情報を配信すると、「気にかけてくれている」という印象につながります

ありがちな落とし穴と改善方法

信頼構築のつもりで配信しているのに、逆効果になってしまうケースもあります。以下のような注意点を押さえておきましょう。

- 専門用語が多すぎて読みにくい→ 中学生にも分かるくらいの表現にすると、スムーズに伝わります。

- 自院の宣伝ばかりになってしまう→ 「患者の役に立つか?」を基準に内容を決めるのがポイントです

- 話し口調にバラつきがある→ 配信チームでトーン&マナーを院内で決めておくと統一感が出ます。

LINEを通じて、患者に「このクリニックに通いたい」と思ってもらうきっかけをつくる。そのためには、情報発信の中身がとても大事です。

3. クリニックの予約業務をLINE公式アカウントで効率化する方法

LINE予約連携の仕組みと導入効果

電話予約が主流だった頃に比べ、LINEから予約できる仕組みを導入するクリニックが急増しています。

患者にとっては「24時間いつでも手続きができる」便利さがあり、クリニックにとっては受付業務の負担が激減するというメリットがあります。

LINE予約連携の基本的な仕組み

LINE公式アカウントでは、外部の予約管理システムと連携することで、以下のような動作が可能になります。

- リッチメニューから「予約」ボタンをタップ

- 予約ページが自動的に表示される

- 日時・診療科・医師などを選択し、そのまま予約完了

- リマインド通知もLINEで自動送信(※後述)

これにより、患者が電話をかけることなく、いつでも・どこでもスムーズに予約できる環境が整います。

LINE予約で得られるクリニック側の効果

実際にLINE予約を導入したクリニックでは、以下のような成果が得られる傾向があります。

- 電話件数の削減(30~70%減少)

→受付の手が止まらず、他業務に集中できるように - 業務時間の短縮(1日あたり30分〜1時間)

→電話でのやり取りが減ることで、予約確認や記録作業の効率が向上 - 患者満足度の向上

→「電話がつながらない」「診療時間中に連絡できない」といった不満が解消

こんな場面で特に便利!

LINE予約は、診療時間外や多忙な時間帯にこそ効果的です。

- 診療が終わった夜に翌日の予約を取りたい

- 昼休みに子どもの受診予約を済ませたい

- 土日・祝日に問い合わせたいが、電話は通じない

こういったシーンでも、LINEなら24時間365日対応可能。

クリニックの「予約窓口」を自動化することで、機会損失を防ぎ、来院数アップにもつながります。

よくある導入ハードルと乗り越え方

便利なLINE予約ですが、初期導入の際に次のような悩みもあります。

- 予約システムとの連携が複雑そう→ 最近の予約ツールはLINE連携に対応しており、専門知識がなくても初期設定が可能です

- 高齢者層が使いこなせないのでは?→ 電話予約と併用するハイブリッド運用でカバー可能。実際には60代以上のLINE利用者も増えています

- 管理画面の操作が不安→ サポート付きのサービスを選ぶことで、運用もスムーズになります

LINE予約連携は、患者・クリニック双方にとって「手間を減らし、安心を増やす」仕組みです。

リマインド通知でキャンセル率を下げるLINE活用法

クリニックでの悩みとしてよく聞かれるのが「無断キャンセル」。

予約が入っていたのに患者が来院せず、他の患者も受け入れられない…という事態は、診療効率を大きく下げてしまいます。

そこで役立つのが、LINEによる自動リマインド通知です。「忘れていた」「予約を入れたことを忘れた」という理由でのキャンセルを、LINEが防いでくれます。

LINEで送るリマインド通知の仕組み

リマインド通知は、LINE公式アカウントと予約システムを連携させることで自動的に送ることができます。

たとえば以下のような運用が可能です。

- 来院前日に「明日のご予約を確認させていただきます」

- 当日の朝に「本日〇時からの診察予約を確認しました」

- 来院後に「ご来院ありがとうございました。次回の予約も承ります」

人手をかけず、タイミングよく通知を出せるのがLINEの大きな強みです。

リマインド通知の効果と実例

実際にリマインド通知を導入しているクリニックでは、次のような効果が出ています。

- 無断キャンセル率が約30〜50%減少

- 再予約へのつなぎ率が向上

- 患者満足度が高まり、クチコミ評価も改善

ある調査では、「前日にLINEで通知が来たから忘れずに行けた」と回答する患者が多く、特に仕事や子育てで忙しい世代に効果が高い傾向があります。

よくある設定ミスと改善策

LINEリマインド通知の導入時には、次のような「ありがちな設定ミス」に注意しましょう。

- 通知タイミングが不適切

→ 早すぎても忘れられ、遅すぎても準備できません。前日夕方〜当日朝がベストです - メッセージ内容に温かみがない

→ 「ご予約ありがとうございます。本日〇時にお待ちしています!」など、少しの温かみで印象が変わる - キャンセル連絡の導線がない

→ 通知に「キャンセルはこちらから」とURLを添えることで、患者側の対応もスムーズに

リマインド通知+再アプローチでさらに効果的に

通知で来院を促すだけでなく、キャンセル後に再予約を促すメッセージも効果的です。

- 「キャンセルありがとうございました。次回のご予約はこちらからどうぞ」

- 「キャンセルされた日時に空きが出ました。他の患者様のご予約も可能です」

こうした案内を入れることで、キャンセルによる“空白時間”を再活用することもできます。

リマインド通知は、クリニックの稼働率を上げ、患者の信頼も高められる一石二鳥の施策です。

予約連携でよくある失敗と対処法

LINE公式アカウントと予約システムを連携させると、確かに業務は楽になりますが、導入や運用でつまずくケースも少なくありません。

ここでは、よくある3つの失敗例とその対処法を具体的に解説します。

よくある失敗①:メニュー構成がわかりにくい

リッチメニューから予約ページへ誘導できるのは便利ですが、メニューがごちゃごちゃしていると、患者が迷ってしまいます。

【例】

「予約」ボタンが複数あったり、どれが自分に合った診療科かわからない構成

【対処法】

- ボタン数は必要最小限に

- 「〇〇の予約はこちら」など、目的別に明確に表示

- 高齢者にも伝わる大きなアイコンとシンプルな表記

よくある失敗②:予約の重複や取りこぼし

LINEと外部予約システムの連携が不完全だと、予約が重複してしまったり、通知が届かないなどのトラブルが起こります。

【例】

LINEから予約が入ったのに、クリニック側の管理画面に反映されていない

【対処法】

- 初期設定での連携確認を徹底(動作チェックを複数端末で行う)

- 自動通知が届いているかを定期的にテスト

- バックアップとして「スタッフによる確認リスト」を用意

よくある失敗③:運用担当者が複数いて管理が煩雑

受付スタッフや事務担当が交代制でLINE管理をしていると、誰が何を配信したのか、誰が設定を変更したのかが曖昧になるケースがあります。

【対処法】

- LINEの権限管理を活用(管理者・編集者など)

- 配信履歴や設定変更を必ず記録・共有するルールを作る

- 月に1回、LINE運用ミーティングを行って見直しを

さらに注意したいポイント

- 予約キャンセルボタンがない/わかりにくい

→ 患者側が対応しにくくなり、無断キャンセルにつながることも - 診療メニューが古いままになっている

→ 季節ごとの変更や休診情報は、LINE内でも更新を忘れずに

LINE予約連携は非常に便利ですが、仕組みをしっかり整えておかないと、かえって業務が混乱することもあります。

導入後も定期的な見直しを行い、「使いやすさ」を軸に改善していくことが成功の鍵です。

4. LINE公式アカウントとチャットボットの連携活用方法

クリニックの問い合わせ対応にチャットボットが効く理由

クリニック運営で多くの時間が割かれている業務の一つが「電話対応」です。

診療時間中にも関わらず、予約の確認や診療時間の問い合わせが絶えず、受付がパンクすることもあります。

そんな課題を解決してくれるのが、LINE公式アカウントと連携可能なチャットボットです。

チャットボットを導入すれば、以下のような問い合わせに24時間自動対応できるようになります。

- 診療時間は何時まで?

- 初診でも予約できますか?

- 駐車場はありますか?

- 予約の変更はどうすればいいですか?

人手をかけずに、患者の「よくある質問」に正確・迅速に答えられる環境が整います。

チャットボット導入時の運用ポイント

チャットボットを導入する際には、「ただ自動で返事を返す」だけでは効果は半減します。

患者が使いやすく、スタッフの業務をしっかり減らせる設計が必要です。

以下のポイントを押さえておくと、より効果的に活用できます。

1. 分岐構造はシンプルに

複雑すぎる選択肢は、患者を迷わせるだけです。

「予約に関すること」「診療時間について」など、最大でも3タップ以内で目的の情報にたどり着けるように設計しましょう。

2. 入力の自由度を限定する

「自由入力」だけに頼ると、AIの誤認識が起きやすくなります。

選択式やFAQリンクでの誘導を中心にすると、正答率が上がり、ストレスなく利用できます。

3. 対応できない場合のフォローを設ける

チャットボットでも解決できない内容は、「スタッフが折り返します」「お電話での対応となります」と明確に案内することが大切です。

LINEでの自動応答に失敗しないための方法

チャットボットを導入したにも関わらず、「患者からの評判が悪い」「結局スタッフの手間が増えた」という声も少なくありません。

よくあるつまずきポイントと対策を以下にまとめました。

失敗①:想定される質問を洗い出せていない

対策: 過去の電話対応ログや受付スタッフへのヒアリングを通じて、「頻出質問TOP10」を整理しておくと◎

失敗②:AIの回答精度が低く誤解を生む

対策: 回答データをアップデートできるタイプのチャットボット(例:GPT-5搭載など)を選びましょう。学習型AIなら精度も向上します。

失敗③:スタッフとの連携がとれていない

対策: チャットボットでの回答内容をスタッフも把握しておくと、「聞いていた内容と違う」といったトラブルを防げます。

チャットボットの導入で得られるメリットまとめ

LINE連携のチャットボットは、患者対応の「質」と「効率」を同時に高める非常に強力なツールです。

5. NOMOCa-AI chatを活用した問い合わせ自動化と業務改善

NOMOCa-AI chatの機能とLINEとの連携方法

LINE公式アカウントと連携できる高機能チャットボットとして注目されているのが、NOMOCa-AI chatです。

このサービスは、クリニック業務に特化したAIチャットボットで、ChatGPTの新型モデルGPT-5を搭載しています。

主な機能は以下のとおりです。

- 24時間365日自動応答:LINE上での質問にもリアルタイムで対応

- 柔軟なカスタマイズ:診療科目や診療内容に合わせて、回答内容を最適化

- LINE連携対応:LINE公式アカウント上に設置し、リッチメニューなどからスムーズに誘導可能

- FAQやホームページのデータ学習:導入クリニックごとの情報を反映し、自然な応答が可能

患者が気軽にLINEで問い合わせできる環境を整えることが、来院率の向上にもつながります。

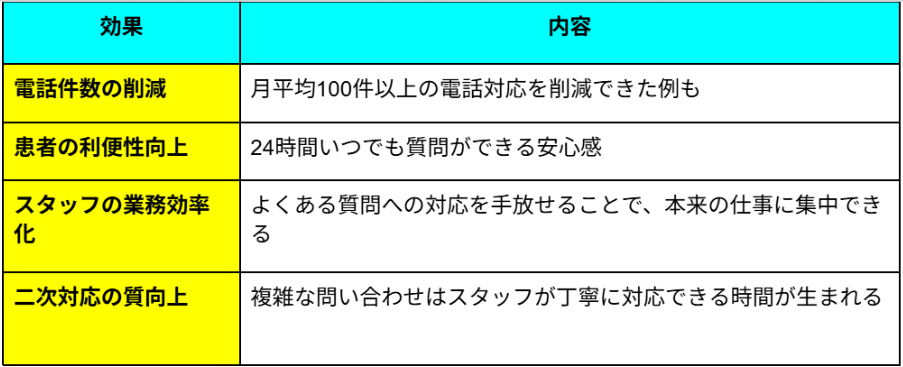

チャットボット活用でクリニック業務がどう変わる?

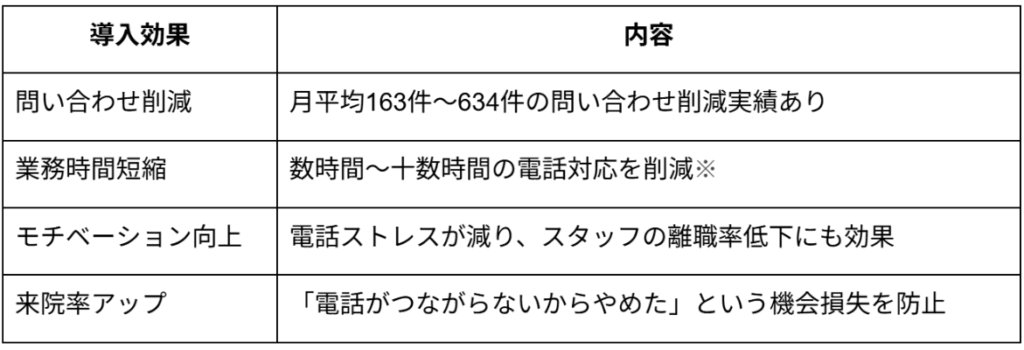

NOMOCa-AI chatを導入することで、以下のような具体的な成果が得られています。

患者にとっても「電話せずにLINEで聞ける」という便利さは非常に大きく、LINEチャネルを使うことで、時間を選ばず問い合わせや仮予約ができる安心感につながります。

※1件あたりの電話応対を約3分とすると、月間163件対応削減=約8時間、634件削減=約32時間に相当します。

サポート体制と導入手順で安心のスタート

初めてのチャットボット導入は不安も多いものですが、NOMOCa-AI chatはクリニック向けの専用サポート体制が整っているのも特長です。

- 導入時のFAQ構築サポート

過去の導入事例をもとに、クリニックごとに最適な質問・回答を構成 - 高機能な分析ツールを標準搭載

問い合わせ内容や傾向を数値で可視化し、LINE配信やHP改善に活用可能 - 仮予約機能(β版)との連携

LINE上で患者が仮予約できる仕組みを試験提供中 - 運用後のサポートも充実

FAQ修正や機能追加も手厚くサポートされるため、運用が苦手なクリニックでも安心

「AIを導入して終わり」ではなく、「導入後もしっかり成果につなげる」ための仕組みが整っています。

NOMOCa-AI chatはLINE活用の次なるステップ

LINE公式アカウントを情報配信や予約連携に使うだけでも十分便利ですが、

チャットボットを組み合わせることで、患者対応の幅が広がり、スタッフの負担が軽減されます。

NOMOCa-AI chatは、すでに2,000件以上のクリニックで導入されており、問い合わせ対応の自動化によって業務効率化と患者満足度向上を両立している点が高く評価されています。LINE公式アカウントでの情報配信や予約連携に続く“次のステップ”として、患者との対話を自動化できるツールとして非常に有力です。

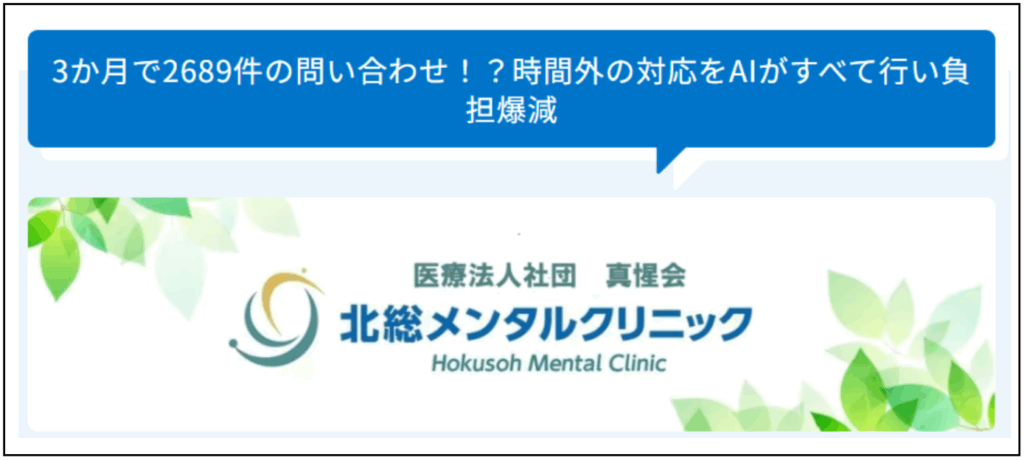

このような効果は、実際にNOMOCa-AI chatを導入したクリニックでも表れています。

千葉県印西市の北総メンタルクリニックは、心療内科・精神科を専門に地域に寄り添った診療を行っています。

近年は患者からのLINE問い合わせが増え、診療中や時間外に対応が集中してスタッフの負担が大きくなることが課題でした。新人教育にも時間がかかるなど運営面での悩みもあり、NOMOCa-AI chatを導入。

24時間自動対応により、問い合わせ件数が増えてもスタッフの負担は軽減され、患者からは「すぐに答えが得られて助かる」との声が増えました。AIの回答は患者の意見を反映して改善される仕組みで、信頼感向上にもつながっています。さらにスタッフからは「迷ったときに確認できて便利」と好評で、新人教育ツールとしても効果を発揮。FAQの充実や回答精度の向上にもつながり、業務効率化と患者サービスの両立を実現しています。

6. FAQ誘導をLINE公式アカウントで実現する方法

よくある質問を自己解決へ導くLINEメニュー設計

クリニックの電話対応で最も多いのが、「よくある質問」への対応です。

たとえば…

- 「初診のときに持ち物は必要ですか?」

- 「駐車場はありますか?」

- 「予防接種は予約が必要ですか?」

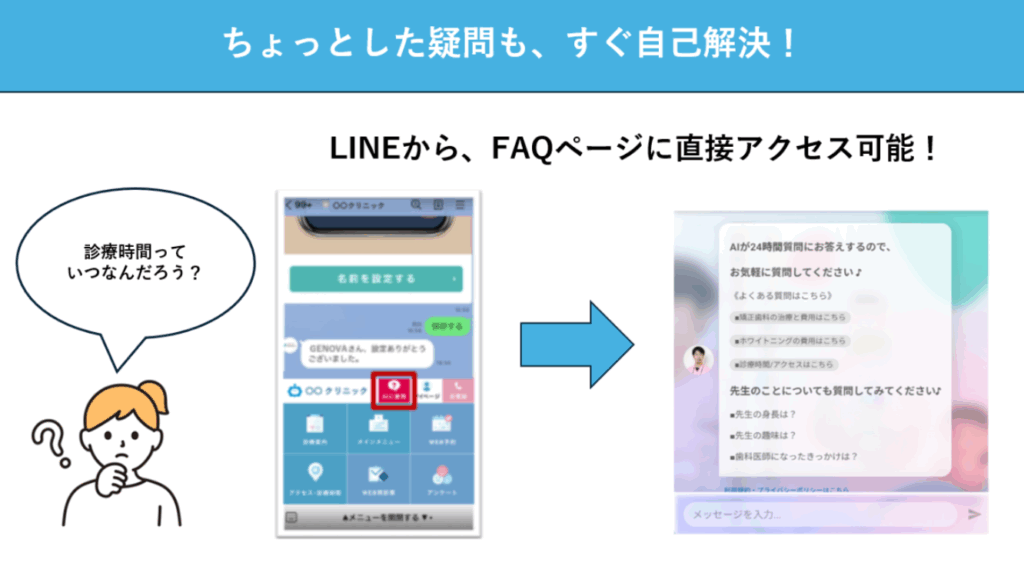

こうした内容は、LINEのリッチメニューに「よくある質問」ボタンを設置するだけで、患者が自分で確認できるようになります。

上記リッチメニューのサンプル画像では、画面下部に「よくある質問」ボタンを配置し、そこからFAQページに直接アクセスできるようにしています。こうした導線をつくることで、患者は知りたい情報にすぐたどり着け、スタッフの電話対応も大幅に削減可能です。

FAQ誘導をLINE上で実現すれば、電話対応を大幅に削減し、患者のストレスも減らせます。

メッセージと導線の工夫で見つけやすくする

ただFAQを載せるだけでは意味がありません。患者が「見つけやすい・使いやすい」ような導線設計が必要です。

- リッチメニューの中央や目立つ位置に配置

- 「診療案内」「アクセス方法」「予約について」など分類分け

- 「◯◯についてご不明な点はこちら」など案内メッセージ付きリンクを自動返信

これにより、直感的に情報へアクセスできる動線が完成します。

運用中に見直すべき3つのポイント

FAQ誘導は作って終わりではありません。定期的な見直しと更新が不可欠です。

- 実際の問い合わせ内容をもとに追加・修正

- 季節性のある質問(花粉症、インフルエンザなど)を反映

- 閲覧数の少ない項目は表現や導線を改善

特に「見られていない=使われていない」FAQは改善の余地あり。NOMOCa-AI chatの分析機能を使えば、どの質問が多いかも数値で把握できます。

また、「AIチャットがあるならFAQは不要では?」と思われがちですが、実際には両者は補完関係にあります。

FAQページは一覧性が高く、基本情報をまとめて確認したい患者に適しており、SEOによる集患効果も期待できます。一方、AIチャットは「今すぐ知りたいこと」に会話形式で答えられるため、患者のストレスを減らし、即時性を担保でき、患者満足と業務効率を同時に高めるシンプルかつ効果的な方法です。

7. まとめ:クリニックにおけるLINE公式アカウントの効果的な活用方法

LINE公式アカウントは、クリニックと患者をつなぐ“新しい窓口”としての役割を果たします。

情報発信・予約連携・チャットボット・キャンセル管理・FAQ誘導など、複数の業務に活用できるのが大きな魅力です。

業務改善・患者対応の両方に効くLINE活用法

- 業務効率化:電話件数削減、受付負担軽減、予約管理の自動化

- 患者満足度向上:24時間対応、LINEからの予約・問い合わせ・情報確認が可能に

- 信頼構築:定期的な配信と丁寧な応対が「かかりつけ意識」につながる

LINEは、患者とクリニックの「距離」を縮めるツールとして非常に有効です。

成功のカギは「継続運用」と「ツール選び」

便利な機能も、設計や運用次第で成果が大きく変わります。

- 継続的に情報を更新する

- 配信内容・タイミングを患者目線で考える

- チャットボットやFAQを定期的に見直す

こうした細かい工夫が、LINE活用の成否を分けます。

NOMOCa-AI chatとの連携でさらに進化

LINEの活用をさらに高めるには、チャットボット導入による自動対応化が効果的。

NOMOCa-AI chatを使えば、24時間の問い合わせ対応、電話削減など、クリニックの業務が一気に進化します。

導入クリニック数2,000件以上の実績を持つ信頼性の高いサービスです。LINE公式アカウントは、「あると便利」ではなく「なければ損する」時代。

患者対応の質とスピードを両立したいなら、今こそ活用を始めてみましょう。

クリニック業務をLINEで効率化するならNOMOCa-AI chatにお任せください

LINE公式アカウントを“情報発信の窓口”にとどめず、予約やFAQまで一元化することで、患者満足と業務効率を同時に高められます。その次のステップとして、AIによる自動応答を取り入れると、電話対応や問い合わせ対応の負担が一気に軽くなります。

NOMOCa-AI chatは、こうした“LINE活用の進化形”を支えるために設計されたクリニック特化型サービスです。

導入のしやすさと運用サポートまで揃っているので、はじめての方でも安心してスタートできます。そんなNOMOCa-AI chatの情報がたっぷり詰まった資料をご用意しておりますので、クリニックのLINE活用を次のステップへ進めたい方はぜひダウンロードいただけますと幸いです。