ノモカブログNOMOCa-MAGAZINE

【本当にあった】セルフレジ導入の失敗事例4選

更新日:

クリニックの会計業務の負担を軽減させる方法のひとつに、セルフレジの導入がありますが、実際のところ、どのくらい効果があるのかわからない方も多いのではないでしょうか。せっかく導入をしたにもかかわらず、思っていたよりも業務負担の軽減を感じられなかった、このような失敗は避けたいものです。そこで、今回は「セルフレジ導入の失敗事例」をテーマにお話させていただきます。

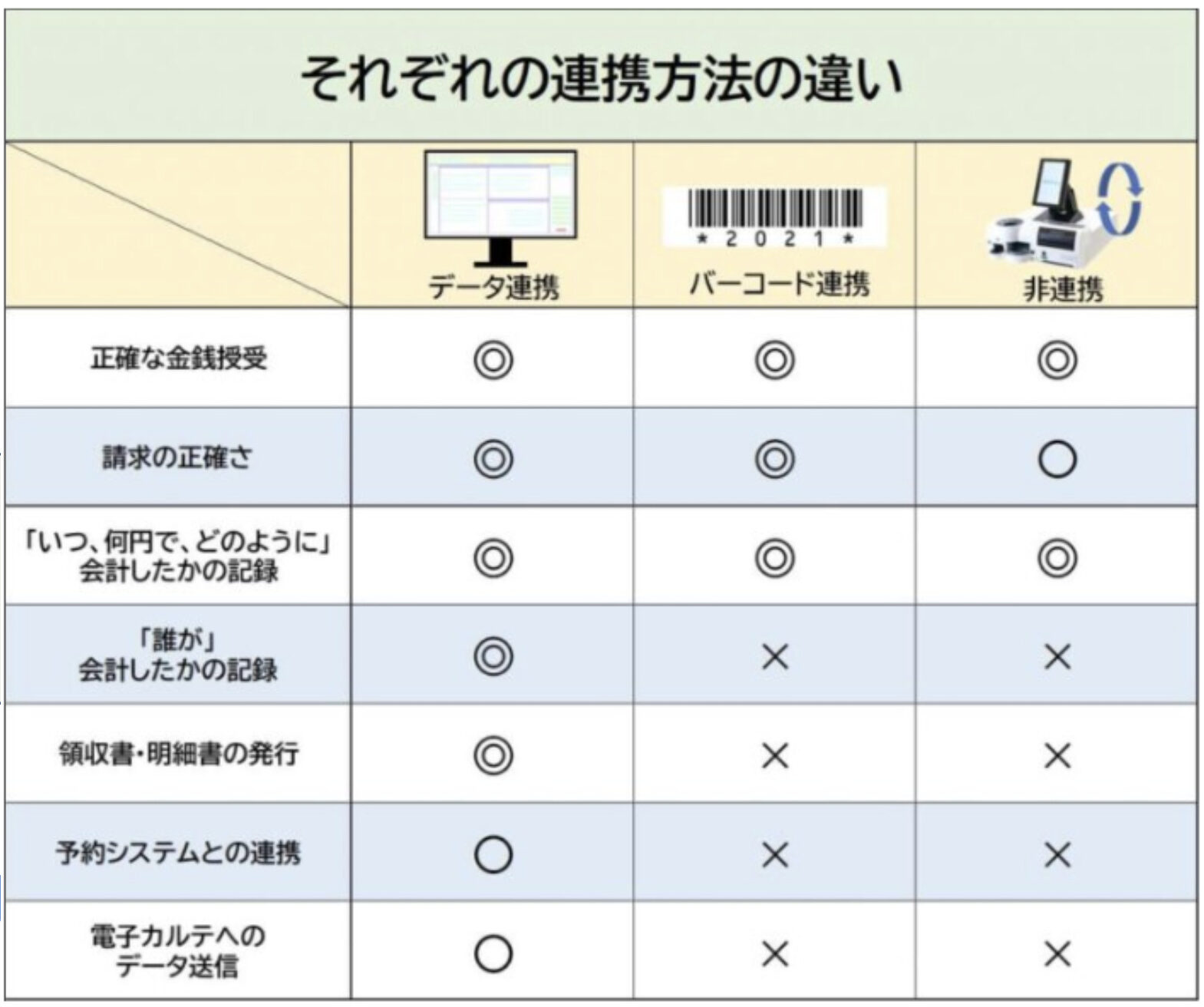

電子カルテとセルフレジ「3つの連携方法」

電子カルテとセルフレジを常時接続し、患者IDを元に会計情報を取得する。

2.バーコード連携

電子カルテから発行した領収書に金額を記録したバーコードを印字し、それをレジへ読み込ませて反映させる。

3.非連携

手打ちでレジへ金額を入力して会計を反映させる。

クリニックのセルフレジ導入でよくある失敗が、電子カルテとセルフレジの連携方法の選択ミスによるものです。特に、初期費用を抑えて導入できるバーコード連携は金額の間違いなく会計できそうですが、実は導入した後に困ったこともあるようです。この記事では、弊社が日頃から訪問させていただくクリニック様で発覚した実例をもとに、セルフレジの失敗事例を紹介します。

目次

セルフレジの一般的な失敗例

セルフレジの導入はクリニックだけではなく、スーパーやコンビニなど、さまざまな店舗で導入されています。セルフレジの問題点、失敗例として以下があげられます。

- ・操作に慣れていない人は時間がかかる

- ・セルフレジの故障でお金が詰まる

- ・万引きや支払い忘れが発生する

これらはセルフレジの導入でよくある一般的なトラブルですが、クリニックでも同じことが発生しないか確認しておくといいでしょう。

操作になれていない人は時間がかかる

機械操作が苦手なお客さんが多いところで導入すると、操作の説明に人手や時間がかかって非効率になってしまう可能性があります。セルフレジは基本的に、わかりやすい操作性とガイダンスが備わっているものが多いですが、それであっても一人での操作が難しい方もいらっしゃいます。

例えば、視力障害のある患者様が受診するクリニックでは、ディスプレイ自体があまりよく見えていないこともあるでしょう。手先が動かしにくい患者様にとっても使いやすいものか確認が必要です。クリニックのセルフレジ導入では、使いやすさと見やすさを十分に確認してから選ぶと失敗が少ないです。

セルフレジの故障でお金が詰まる

セルフレジは機械であるため、どうしてもお札や硬貨を詰まらせて故障してしまうことがあります。そうなった場合、復旧までの間はスタッフが会計業務を担当しなければなりませんし、もしも復旧までしばらく時間を要してしまうなら、追加で人手が必要になることも考えておく必要があります。

万引きや支払い忘れがある

スーパーやコンビニなどの一般的な店舗では、万引きや支払い忘れの対策を取っていなかったため、損失が大きくなってるケースもあるようです。会計にスタッフが立ち会わないため、意図的に支払わず会計を済ますことや、無意識で支払いを忘れてしまうことがあります。

その点、クリニックのセルフレジでは、データ連携によって患者様のIDと会計を紐つけておけば、万が一の支払い忘れでも対応可能な強みがあるでしょう。クリニックは患者様の個人情報もいただいているので、万引きや支払い忘れのトラブルが起こることも少ないです。

失敗事例4選

弊社営業がクリニック様とお話をする中でいただいた、失敗事例を紹介させて頂きます。特に、バーコード連携を導入したクリニック様に多く、「初めから知っていれば…」と後悔される方もいらっしゃったのでここで共有させていただければと思います。

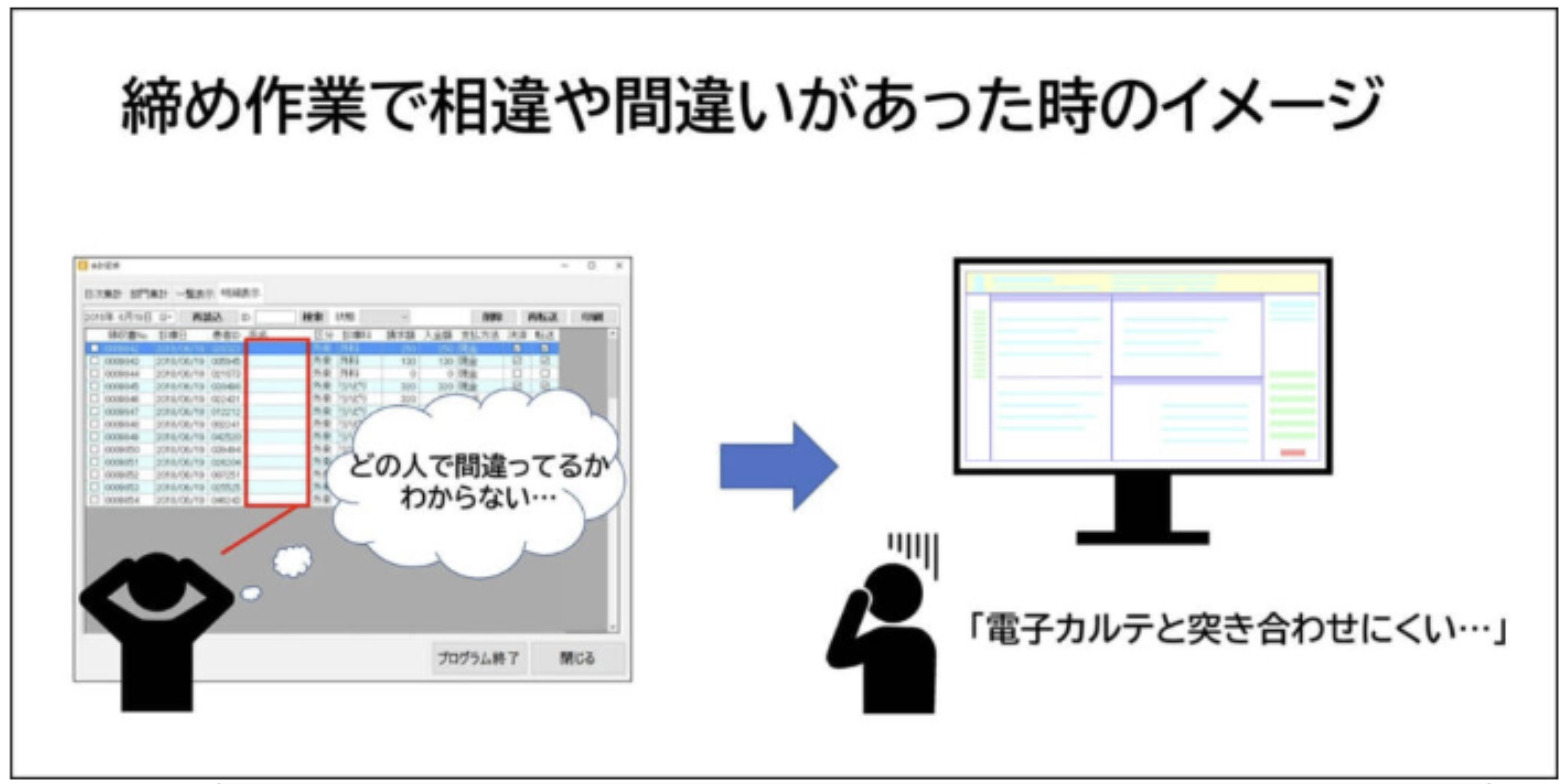

①会計したのは「誰か」を追えないのでリカバリーが難しい

バーコード連携でクリニック様が、最も後悔されるポイントです。

あくまでバーコード連携は金額のみセルフレジに反映させる仕組みのため「誰が」会計したのかは記録されません。そのため、会計の締め作業やイレギュラーが発生した場合「誰で間違っているのか」を追うことが難しくなります。

追うことが難しくて困ったこととしては、「発行した領収書が前の患者さんのもので、間違って読み込みをさせてしまった」という事例をお聞きしました。お金を投入する前に気がついていれば、やり直しがききますが、もし会計をしてしまったら…。このように、患者様も気づかなかった場合はミスに気がつきにくく、追うことが難しいので、結果として対応にも時間がかかります。

その他、バーコード連携を導入されたクリニック様で、税理士に「誰が」「いつ」「いくら」「どんな手段で」会計をしたのか報告していましたが「誰が」がバーコード連携では分からないので、結局のところ、手書きで記録を取っているクリニック様もありました。ITシステムを導入し、精算のデータもあるのにもかかわらず、手書きで記録を取らなければいけなくて、歯がゆい思いをしていました。

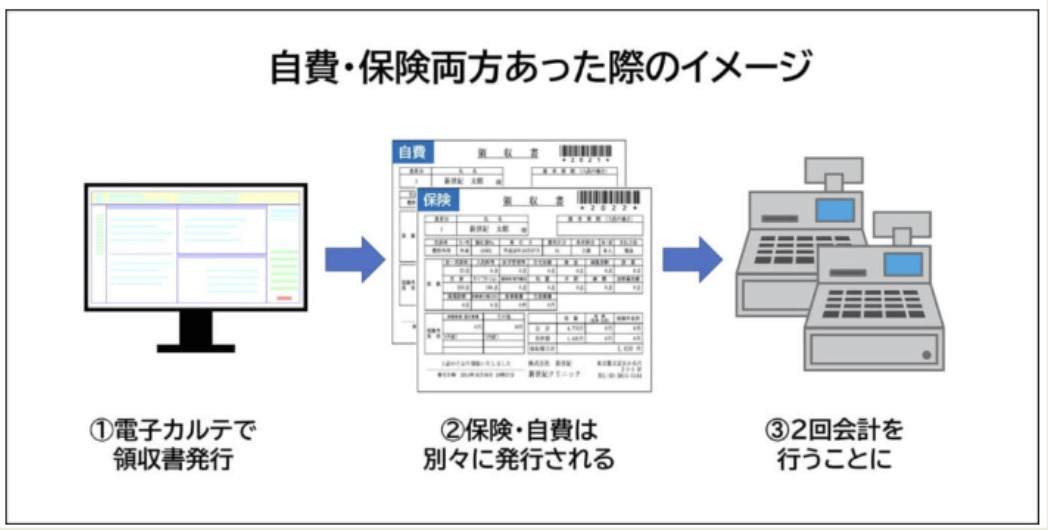

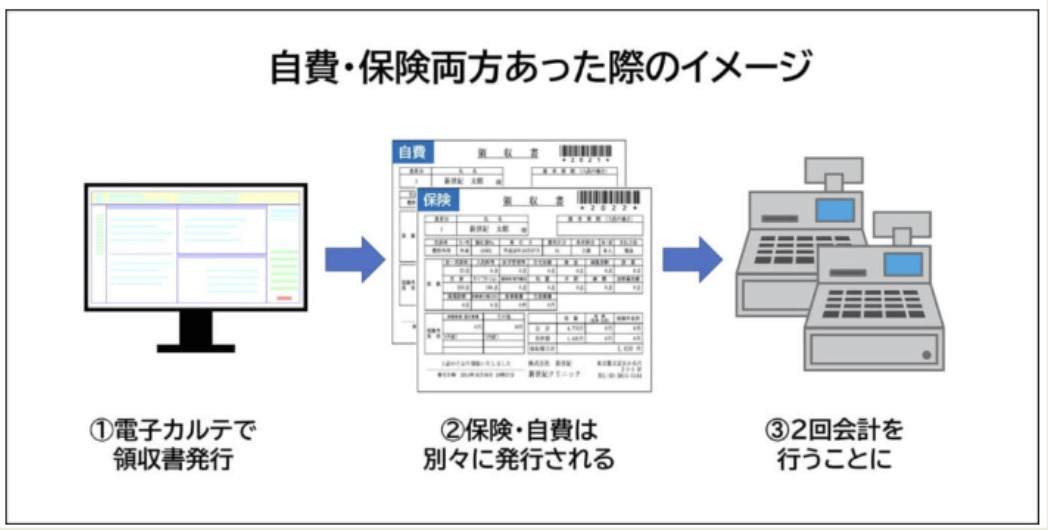

②保険+自費が別々会計になり、手間が発生する

基本レセコンは、図のように保険と自費の領収書が別々に印刷されます。

そのため、会計の際も自費と保険のバーコードを別々にかざして、精算する必要があるので、保険と自費の患者様が続くと会計が詰まってしまいます。

患者様からすると、「1回の来院で2回会計をする違和感と手間」医院様やスタッフ様としては、「どちらかだけ会計をして帰られるのではないか」という不安が生じます。

実際、弊社が見てきた外来数100名程の医院様では、数日の間に2-3回の割合で発生したため、声掛け用のスタッフを置いて対応することになり、逆に工数が増えてしまうというお悩みもありました。

また、過去に未収があった際も別々の会計が必要となります。※レセコンの種類によっては、自費分が領収書に反映されないケースもありますので、レセコン会社への確認が必要です。

➂金額修正があった場合の確認が面倒

金額の修正があった場合、患者様にお渡ししたバーコードを差し替えて会計をしていただくことになりますが、バーコードの印字が反映されておらず、スタッフ様で確認しなければいけないことも…。前回の金額の修正に加えて、それがバーコードに反映されているのか確認するという二度手間が発生してしまいます。結局その手間が発生するため、金額は合っていても「業務効率化」という観点では思ったほどの効果を上げられないというお声もありました。

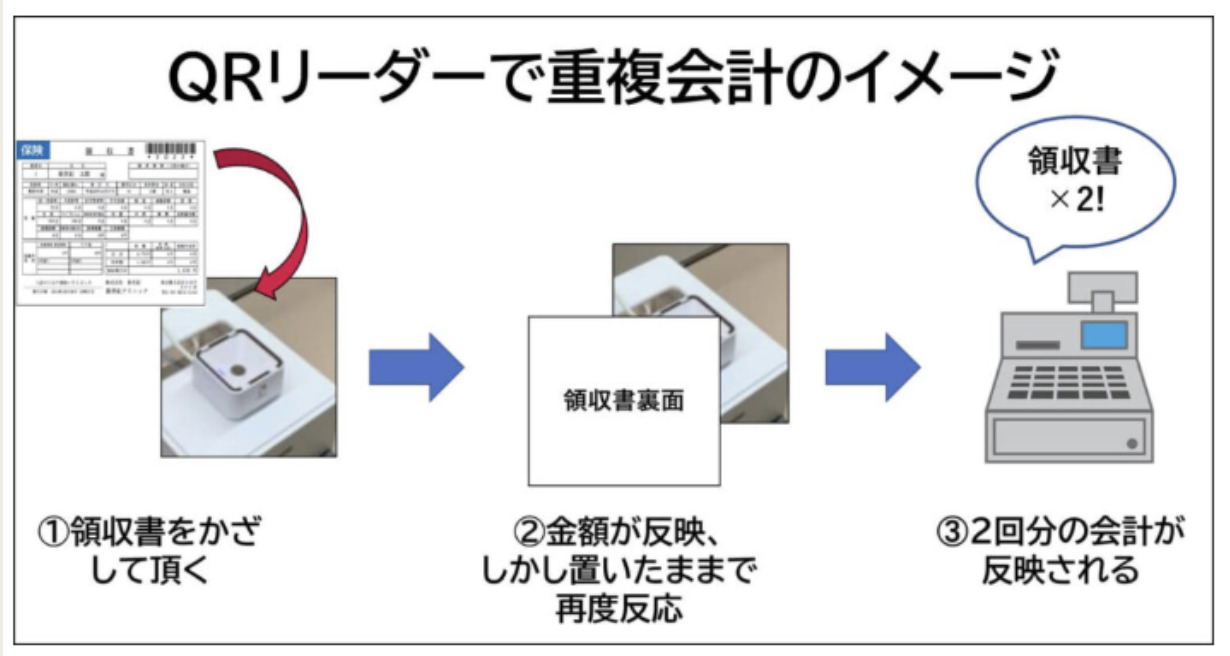

④バーコードの置きっぱなしで起こる二重請求の対処

バーコードの金額を読み込ませることで金額を反映させているのですが、リーダー上に、バーコードが記載されている領収書を置きっぱなしにして、会計を2回分読み込んでしまったケースをお聞きしています。二重請求に繋がり返金処理に時間と手間がかかってしまったようです。

特に、ご年配の患者様はバーコードを読み取らせた後、そのままリーダーの上に領収書を置いていってしまうことも多いのでより注意が必要です。(とある地方のお年寄りの多い外来数300人程の医院様では、毎日のように過剰金が発生し、最初はバーコード連携でしたが、途中でデータ連携に変更になりました)

困った話をデータ連携で解決

以上で紹介した困った話をデータ連携の運用に変更することで解決できます。

データ連携はバーコード連携と違い、患者IDを元に電子カルテから会計情報を参照して反映する仕組みとなっております。

(データ連携に関しての詳しいお話はこちらの記事で解説しております)

そのため、失敗事例4選で紹介した項目を以下のように解決できます。

→患者IDを元に誰が会計したか記録するため清算の確認やイレギュラーが起きても追いやすくなる

→税理士に報告する書類を作る際も「誰が」会計したかわかるため、別の書類に記録を取る手間がなくなる②保険+自費の会計

→一度の会計で済ませることが可能

→会計後、自費と保険別々の領収書を出力可能

③金額修正があった場合

→患者IDで会計情報を参照しているため修正後の会計データが反映される

④二重請求

→読み込むのは患者IDのため領収書を置いたままによる二重請求を防げる

また、バーコード連携にありがちな「まだ支払いを完了していないのに領収書を渡す」違和感も、診察券(患者IDを記録したバーコード or QR)にすることで解消できます。

(診察券を自動精算機で使うにはどうしたらいいかこちらで解説しております)

患者IDと会計を連携させることで、セルフレジの一般的な失敗例、会計忘れや万引きといったことも防げるメリットがあります。

非連携(手打ちでの会計作成)も含めて比較表を作成しておりますので、出来る出来ないをここで比べて頂ければと思います。

まとめ

バーコード連携の失敗事例とデータ連携で解決できることをお話させて頂きました。

ちなみに当然、弊社ではデータ連携・バーコード連携両方の運用をご案内することができます。バーコード連携で運用を試してから、データ連携移行するなど、医院様の運用に合う・合わないを考えて、連携の方法をご選択頂ければと思います。

関連記事

一覧はこちら導入サポート

-

資料ダウンロード

ノモカについてまとめた資料です。

資料ダウンロード -

お問い合わせ

営業チームが悩みや

お問い合わせはこちら

ニーズをお伺いし、

最適な製品を

ご提案します。 -

サポートセンターに電話

NOMOCa製品を安心して

お使いいただけるよう、

万全のサポート体制を

ご用意しています。