ノモカブログNOMOCa-MAGAZINE

クリニック自動精算機大全 – 導入~運用で迷わない5つのノウハウ

更新日:

当記事では弊社のクリニック自動精算機の導入から運用のノウハウをご紹介します。

各項目には詳細な記事のリンクをご用意しております。気になった方はこちらも合わせて読んで頂けますと幸いです。

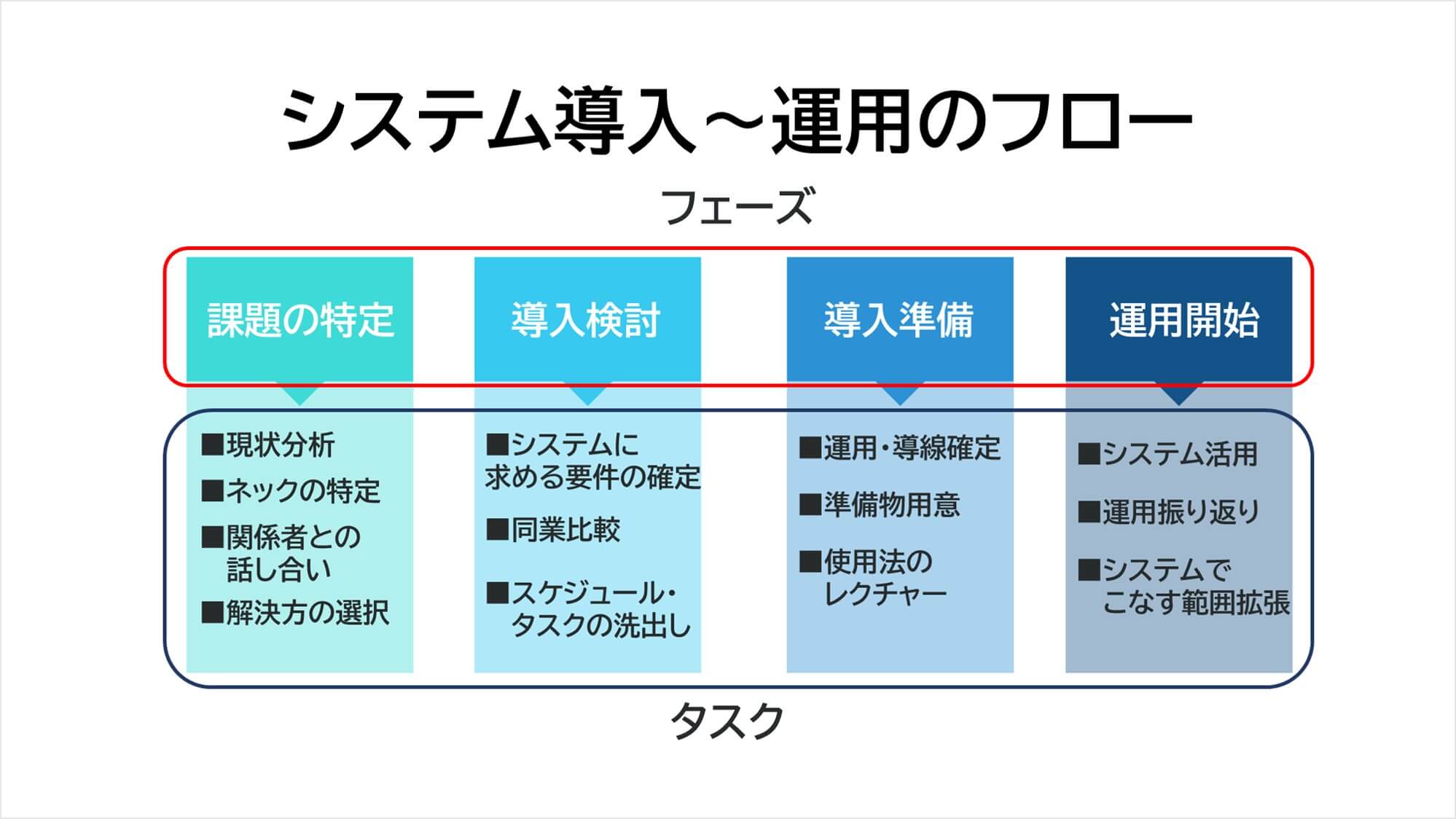

記事に入る前に大前提のお話になりますが、自動精算機に限らずシステム導入を考える際は「課題の特定」・「導入の目的」を意識しないと「システム導入に失敗」という状況になりかねません。

ご導入の際は下記のフローを参考にお考え頂けますと幸いです。

目次

NOMOCa-Standの特徴

弊社自動精算機のメリットをまとめさせて頂きます。

①無人会計が可能

会計を患者様にお任せできるため、その間に「次の会計の準備をする」・「電話対応をする」など他の業務をすることが可能です。

②コンパクトなサイズ感

自立式なことから大きく見えるかもしれませんが、「奥行30cm」「幅46cm」とスペースは取りません。イメージとしてはウォーターサーバーくらいのサイズ感になります。業界最小クラスのサイズ感のため、都会のビルのワンフロアにも設置頂けます。

導入医院様の写真を弊社SNSにて公開中です。こちらからご覧ください。

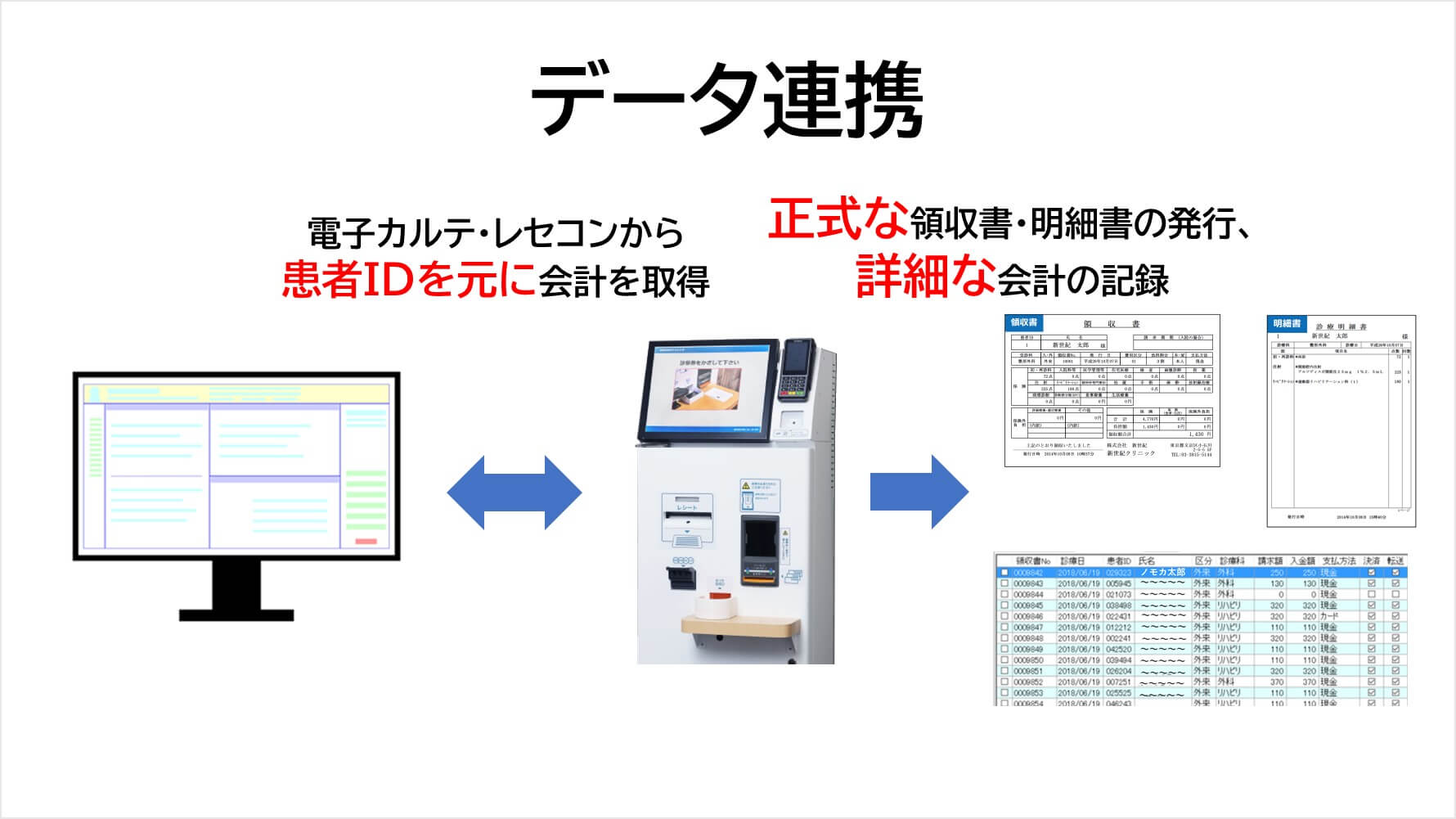

③95%以上の電子カルテ、レセコンと連携可能

多くの電子カルテ・レセコンと「データ連携」が可能です。会計データに基づいた請求が行え、領収書・明細書の発行が可能なため、自動精算機の力を最大限発揮できます。

連携をすることで、

・弊社会計アプリでお支払いについての詳細な情報を確認できる

・処方箋が必要な人に「処方箋引換券」を会計後に発行可能

といったメリットがあります。

(データ連携については本記事でも解説しています)

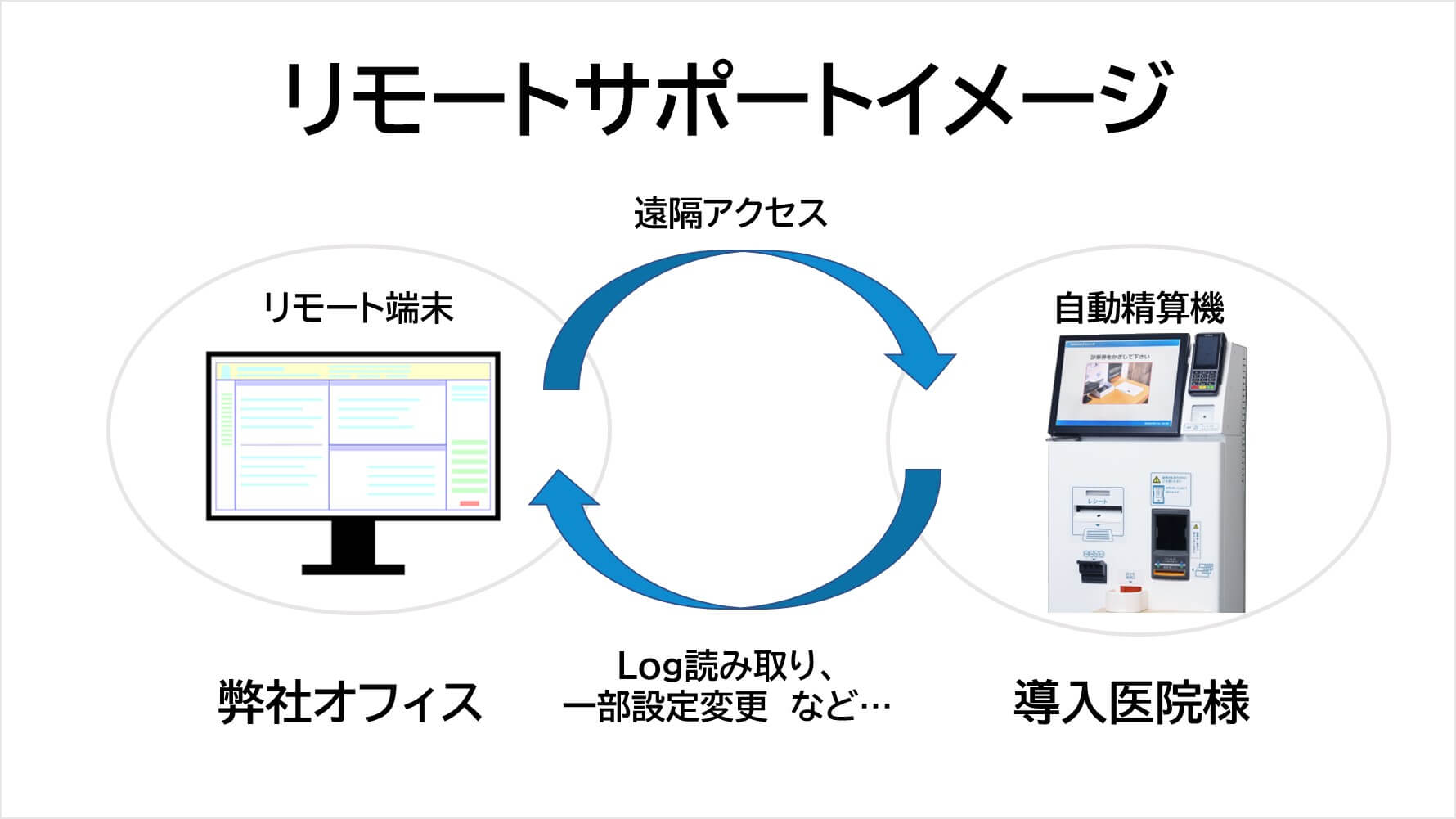

④サポート体制

自社のコールセンターによる電話サポート、オンサイトサポートに加え、弊社では「リモートサポート」も可能です。

リモートサポートにより、遠隔で自動精算機の状態確認や一部設定変更を行えるため、障害発生時の原因特定などがしやすいことがメリットです。遠隔でも対応できることから、地方の医院様にもご好評頂いております。

リモートサポートの詳細はこちらの記事、(自動精算機の保守体制で見るべきところとは?リモートサポートで遠隔解決!)をご覧ください。

連携方法について

自動精算機は2通りの連携方法がございます。どちらかを選んで運用して頂くことになりますが、「データ連携」がオススメです。

データ連携

レセコンと自動精算機を連携させることで会計情報、患者情報を元に請求を行います。自動精算機でこの連携方法を使う場合は、患者IDが記録されたバーコード・QRコードを診察券などに印字して自動精算機に読み取らせます。「いつ」、「誰が」、「いくらで」、「何を使って支払ったか」ということを記録することが可能です。

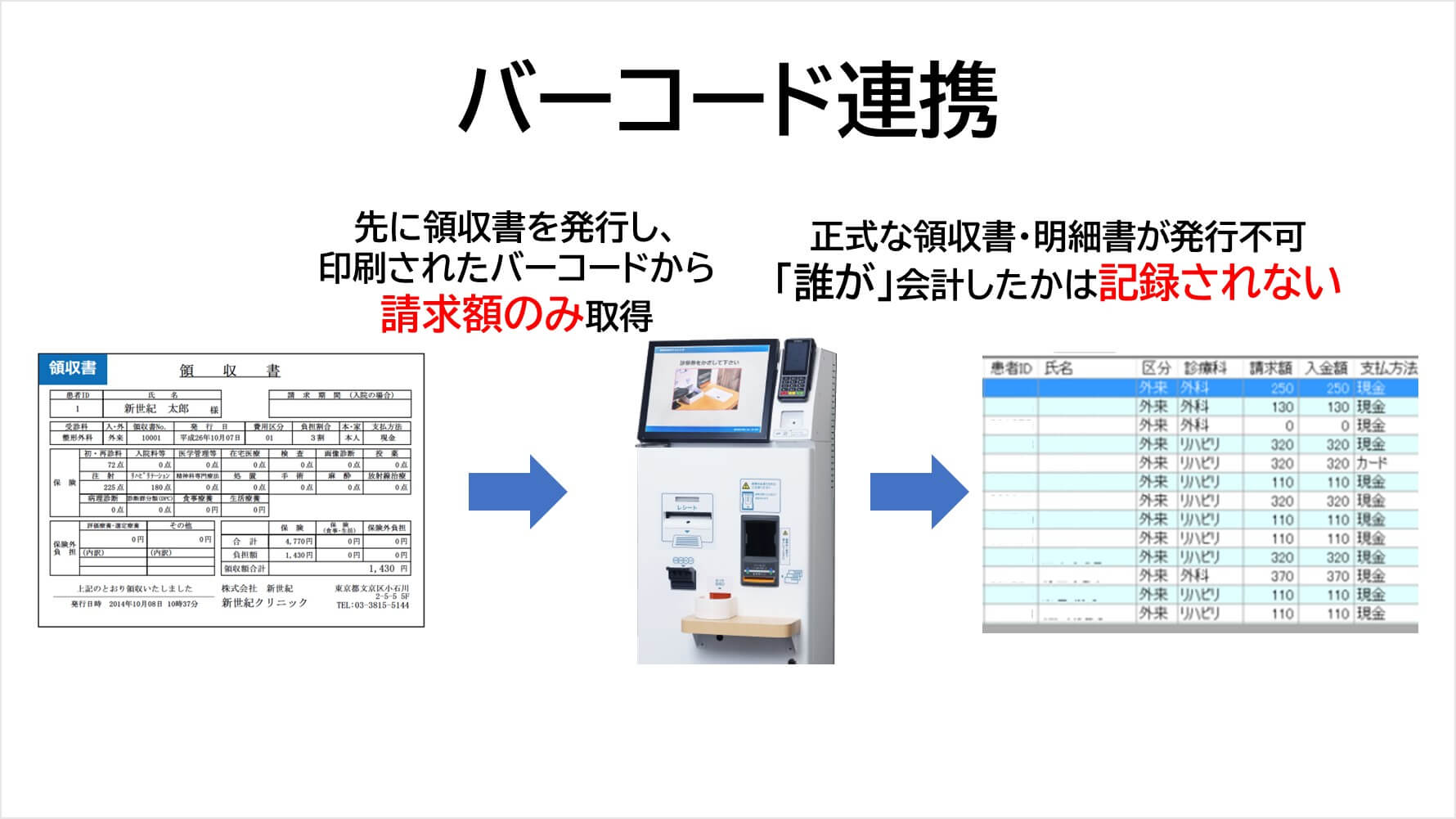

バーコード連携

データ連携が患者IDに基づいた連携・清算を行うのに対して、領収書に印字される「金額」を記録したバーコード・QRコードを用いて精算します。

あくまで「金額」のみの情報しか連携ができないため、

・「誰が」支払ったかまでは記録に残らない

…ミスがあった時に追いにくく、特定に時間がかかる

・領収書、明細書は印刷できない

…支払いが完了する前に領収書を渡す必要がある

といったデメリットがあります。

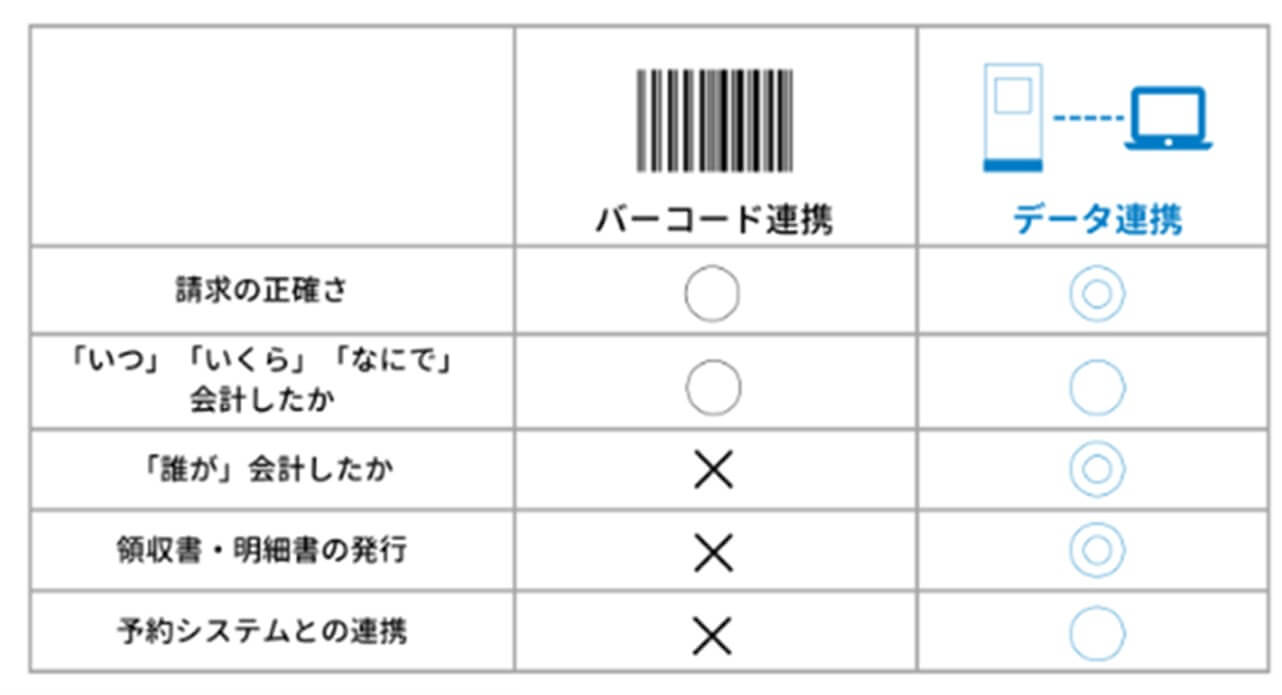

連携方法の違いまとめ

お互いの「できる」・「できない」を以下の表にまとめました。

その他、連携の違いや詳細はこちらの記事(自動精算機と電子カルテの連携方法は?連携方法の違いは何?)をご覧ください。

診察券について

データ連携で自動精算機を運用するにあたり、患者IDを記録したバーコード or QRコードを自動精算機にかざす必要がございます。

基本的に診察券を使用しますが、どのように診察券にバーコードなどを用意しているのでしょうか?

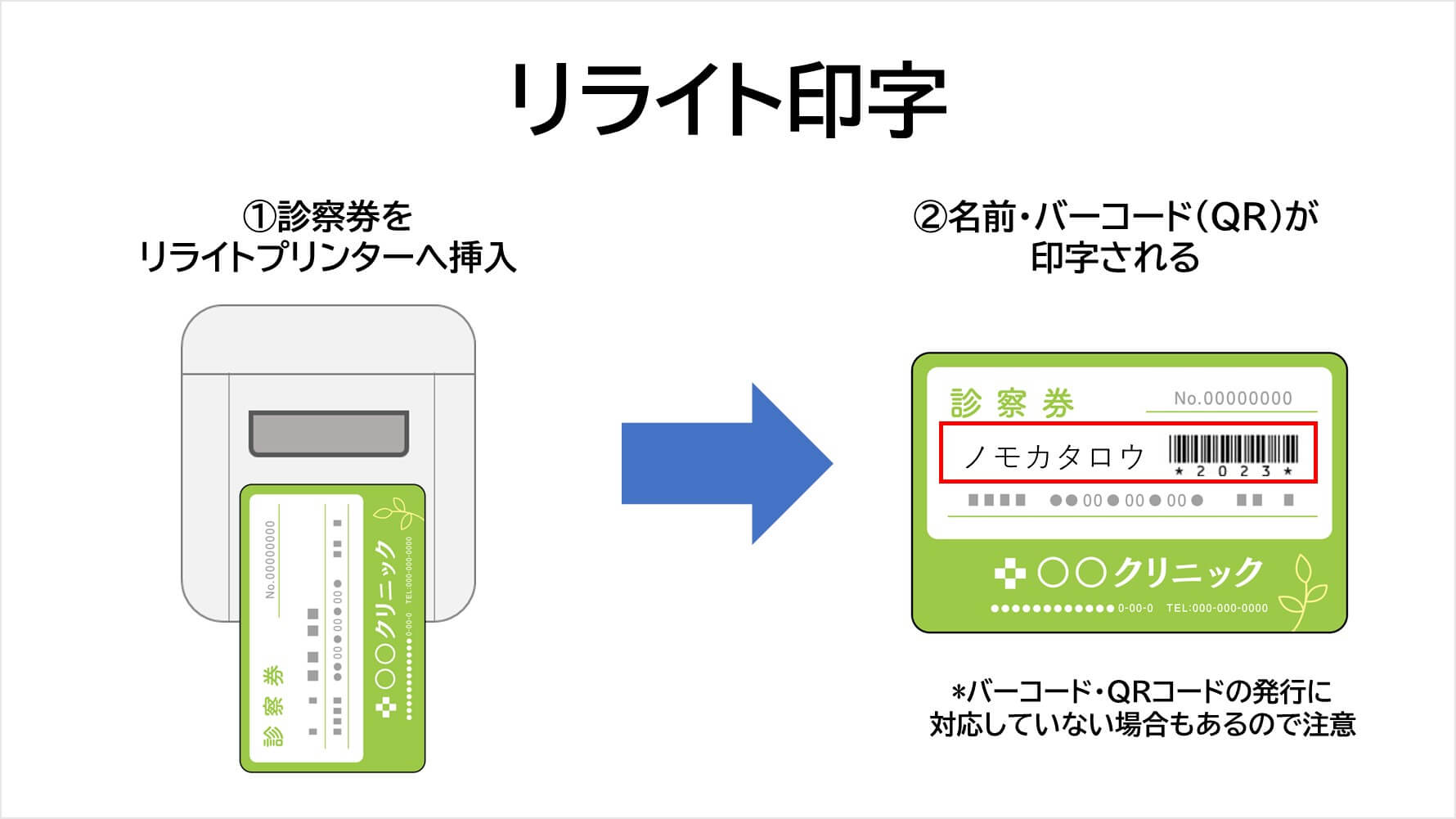

リライト印字

リライト式の診察券とリライトプリンターをお持ちの場合は、設定によりバーコード又はQRコードの発行が可能な場合がございます。プリンターの中に診察券を入れて、出てくるのを待つ のみになりますので、後述するテプラ貼り付けよりも楽なことが利点です。

注意点としては、

・バーコードやQRコード発行に非対応なリライトプリンターもある

・リライトプリンターを新規で購入する場合費用が嵩む

・紙の診察券には使用できない

といったことにお気を付けください。

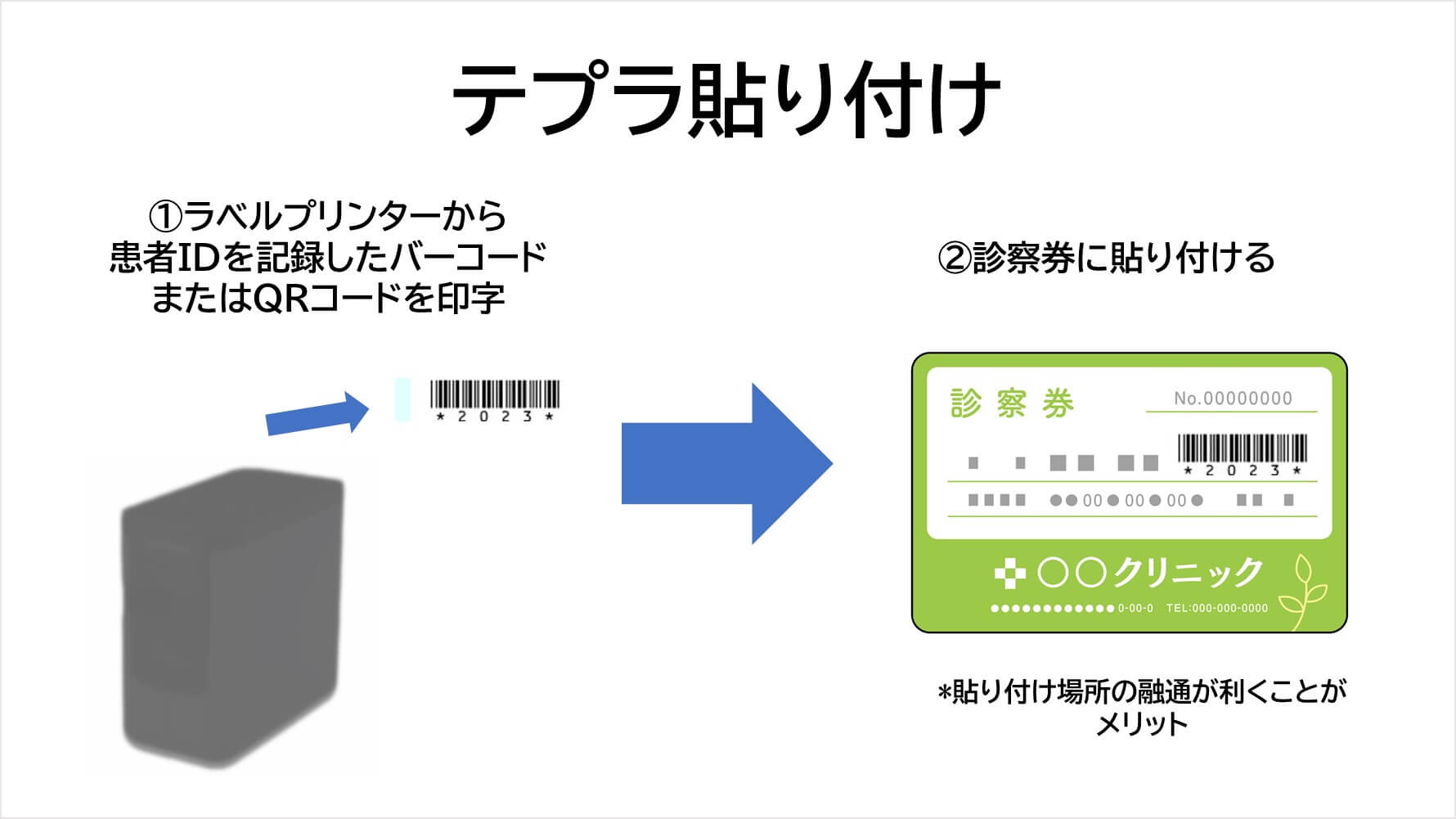

テプラ貼り付け

ラベルプリンターからバーコード・QRコードのテプラを発行し、診察券へ貼り付けるという方法です。

都合上、発行→貼り付けの手間が発生してしまいますが、

・リライトプリンターを用意するよりは費用を抑えられる

・紙の診察券に貼れる

・貼り付け場所の融通が利く

・既存の診察券を使うことができる

といったメリットもあります。

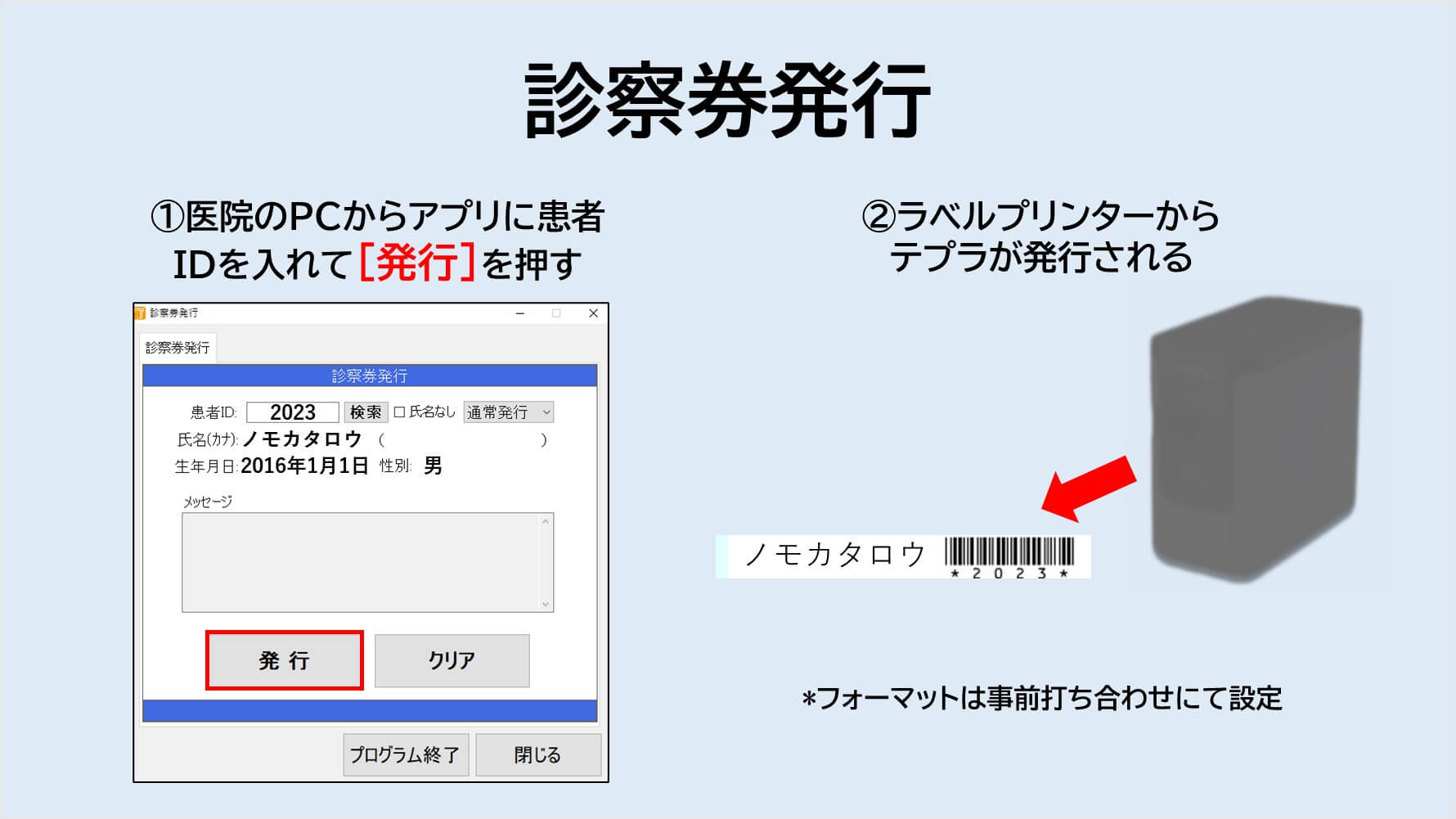

テプラ貼り付けの方法を選んだ場合はオプションとして提供されておりますが、患者IDと連携してテプラを発行可能なアプリもございます。詳しくは(5.オプション 診察券発行アプリ)をご覧ください。

診察券の詳細はこちらの記事、(診察券の5つのタイプとは?各タイプの特徴と自動精算機での使い方も解説)をご覧ください。

番外編 : もし診察券を忘れたら?

導入時によくある質問ですが、対処法は主に2つございます。

単純なお話になってしまいますが再発行することにより対処する方法です。要は患者IDが記録されているバーコード・QRコードであれば問題ないので、新しい診察券であっても問題ございません。

とはいえ診察券代は医院様がご負担頂いている側面があるので、

・再発行料として100円~150円を徴収

・○回忘れてきたら再発行料徴収

としている医院様もございます。

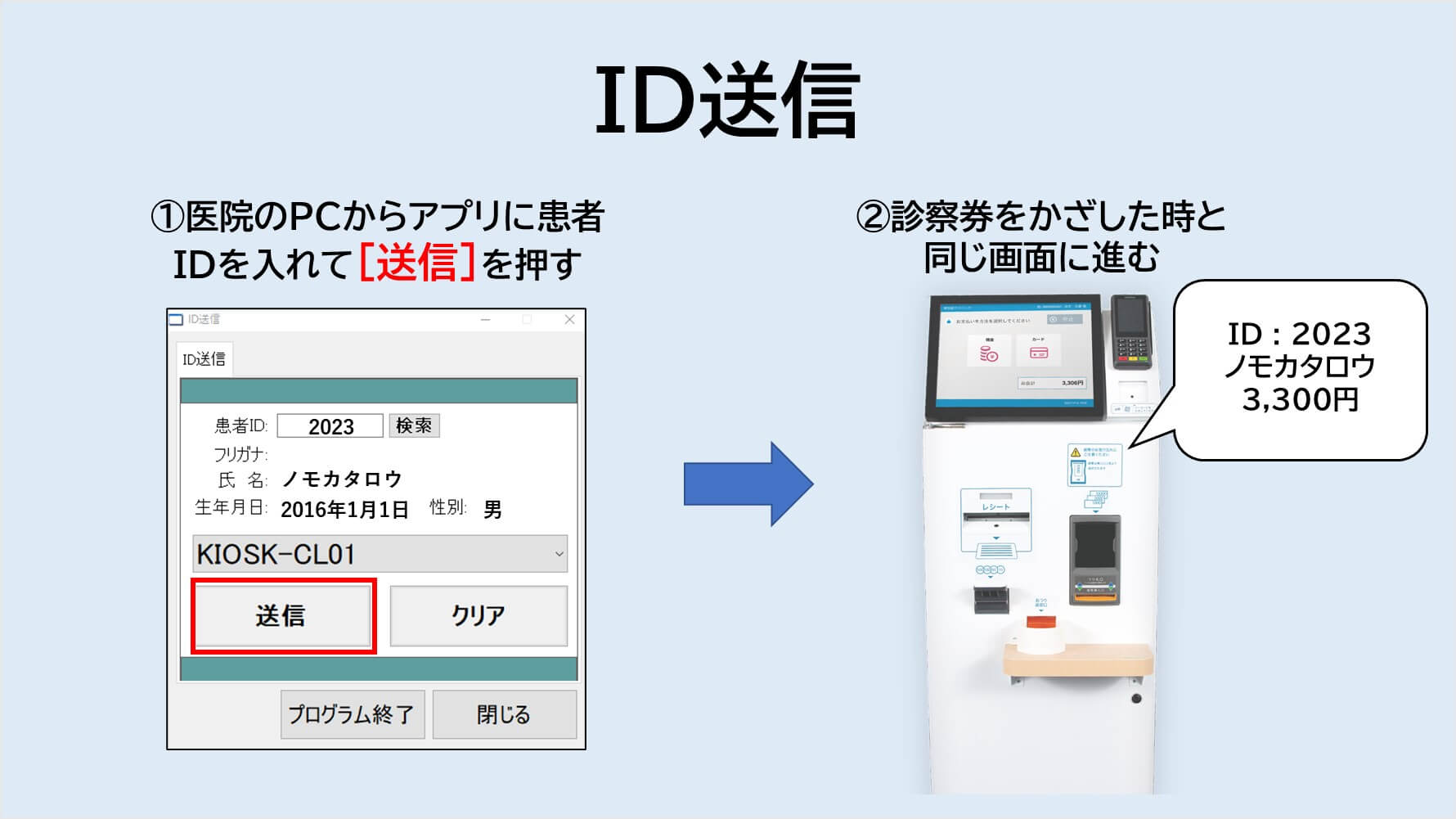

導入された医院様のPCには会計を管理するアプリをインストールさせて頂きますが、同時に「診察券をかざしたこと」にするアプリも入れさせていただきます。これにより診察券を忘れた患者様の会計を、診察券なしで可能です。

ただし、この方法を使うと患者様が「診察券を持ってこなくてもいいや」となりがちです。アプリへの入力も必要になるため、自動精算機を使いこなすという観点からはあまりオススメしておりません。

支払い方法について

自動精算機とキャッシュレス決済の相性は良く、通常の端末であれば金額の入力を手動でしなければならないところを、自動精算機側で端末と連動することで処理が可能です。

現在、弊社では「カード決済」「電子マネー決済」「QR決済」に対応しております。それぞれの支払い方法と自動精算機の組み合わせについて見ていきましょう。

カード決済

キャッシュレス決済を利用している医療機関で最も導入されている決済手段です*。

弊社自動精算機でも採用率が最も高いキャッシュレス決済方法です。指定の端末をお使い頂く必要はございますが、自動精算機と連動して請求を行うため、カード端末に請求額を入力するなどの手間が省けます。

自動精算機では投入に時間のかかる高額な決済への対応の為に導入する医院様も多く、患者様から見た自動精算機の使い勝手を底上げしてくれる存在です。

*沖縄・京都に所在する診療所のクレジット決済導入率 : 26.2%

[参考] 令和3年 : 医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査結果報告書

…大都市圏の場合、導入率がもっと高い可能性がある。

電子マネー決済

交通系ICカード、QUICPayなどが使用可能です。カード決済とは違いチャージ式(前払い)での支払いになること、上限金額が2万円*なことなどから少額の決済に利用されることが多いです。*Suicaの場合

特徴としては周辺施設の影響を受けやすく、

・駅の近くにある : Suica などの交通系ICカードの使用率が高まる

・商業施設のテナントにある : 商業施設に対応したICカードが好んで使われる(Waon , Nanaco など)

導入の際はこれらも考えてみるといいでしょう。

QR決済

近年急激に普及した決済方法で自動精算機の立ち会いをしていると、「できないの?」と聞かれる決済手段No.1です。

特徴としては以下の通りです。

・決済によるポイントの還元率の高さ

・キャンペーンによるポイントバック

特にキャンペーン期間中、QR決済が使われる傾向が高くなります。(キャンペーン : PayPayジャンボなど)

キャッシュレス決済の詳細はこちらの記事、(クリニックに合った「キャッシュレス決済」と導入の注意点とは?)

をご覧ください。

もっと使いやすくするために

「クリニック専用」の自動精算機だからこそできたオプション機能もご用意しております。もちろん、後付けも可能です。

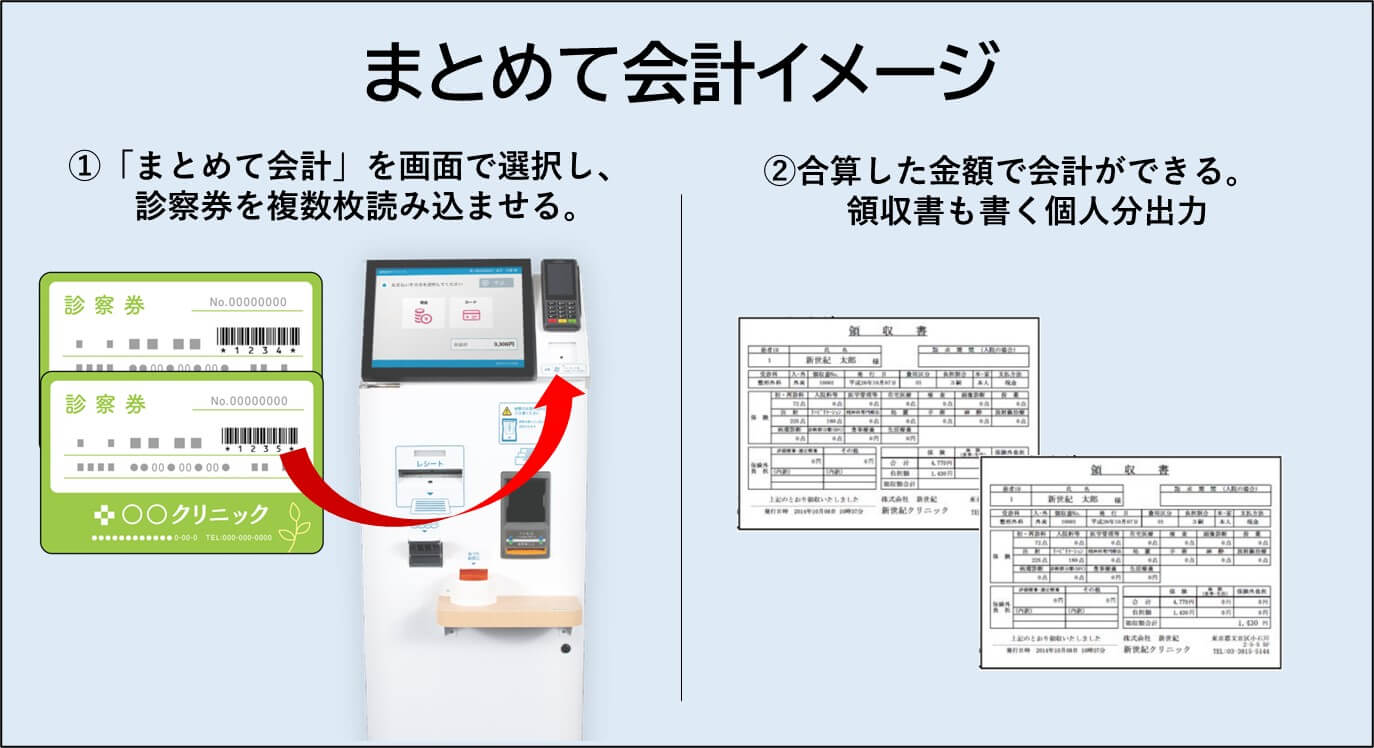

まとめて会計

「データ連携」で会計を行う場合は原則1人ずつの会計になります。そのため、家族やご夫婦でのご来院の際は一度ずつ会計する必要がございます。しかし、この機能を使うことで最大4人まで合算会計が可能です。

これにより、

・スタッフ : 自動精算機の回転率を上げて他の業務をしやすくなる

・患者側 : 会計の時間をより早く終わることができる

というメリットがございます。

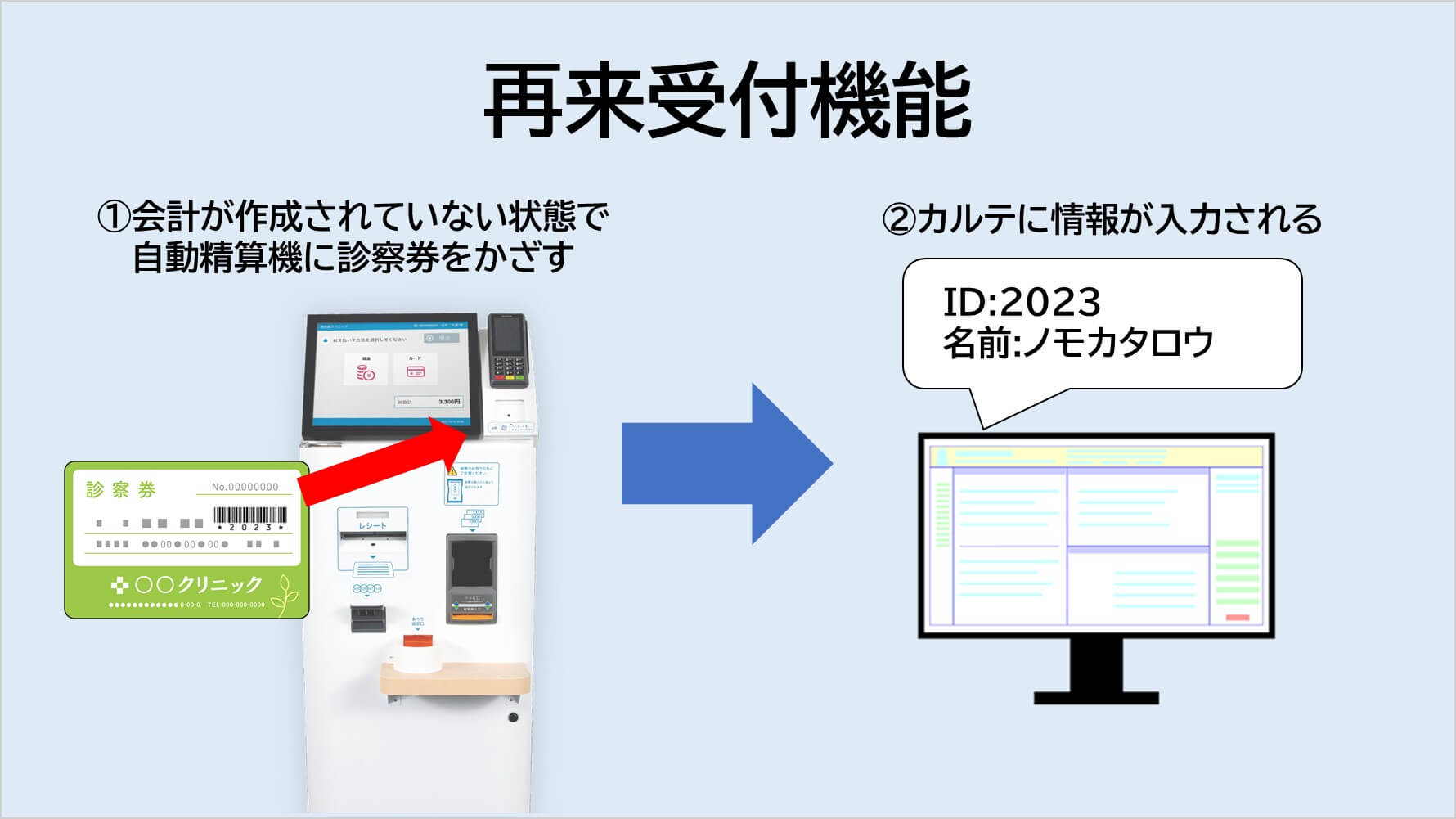

再来受付機能

自動精算機に再来受付機能をつけることが可能です。運用例としては整形外科の以下の運用が鉄板です。

・リハビリの患者の受付→リハビリ(PTがカルテ入力)→終了後自動精算機で会計→帰宅

…これにより受付→会計まで待ち時間を最短に。

ただし、外来数が多い医院では精算と受付で列になってしまうことにご注意ください。

そうした場合、「再来受付を別端末で行い、導線を分ける」というご提案も可能です。

再来受付の詳細はこちらの記事、(クリニックで再来受付機が解決できる課題とは?受付時間を50分削減した事例も紹介!)をご覧ください。

診察券発行アプリ

テプラに患者様のお名前なども一緒に印字したい場合は、このアプリをご導入頂くとスムーズにテプラを発行・貼り付けが可能です。

ラベルプリンターやプリンター付属のアプリで名前入りのテプラを発行する場合、手打ちで名前を入力→バーコード・QR発行→印刷→貼り付けという手間が必要になりますが、弊社の診察券発行アプリがあればアプリにIDを入れる→名前・QRは患者IDを元に入力される→印刷→貼り付けといったようにIDを入力するだけで多くの項目を省略可能です。

「テプラ発行の手間を極力抑えたい」という医院様にオススメのアプリです。

最後に

今回は自動精算機に関わる情報をまとめさせて頂きましたが、医院様は自動精算機の選び方についてお悩みのことと存じます。

弊社ではそんな医院様向けに、自動精算機・セルフレジ・セミセルフレジを比較できる資料をご用意しております。

以下資料よりダウンロードフォームに遷移し、ご覧いただけますと幸いです。

関連記事

一覧はこちら導入サポート

-

資料ダウンロード

ノモカについてまとめた資料です。

資料ダウンロード -

お問い合わせ

営業チームが悩みや

お問い合わせはこちら

ニーズをお伺いし、

最適な製品を

ご提案します。 -

サポートセンターに電話

NOMOCa製品を安心して

お使いいただけるよう、

万全のサポート体制を

ご用意しています。