ノモカブログNOMOCa-MAGAZINE

医師の働き方改革とは?課題や現状、成功させるポイントを解説!

更新日:

2024年4月に施行された医師の働き方改革により、医師の時間外労働に上限規制が適用され、医療機関の経営にも大きな影響を与えました。追加的な健康保護措置を取ることが法律で義務付けられましたが、実際のところ、具体的に何をすればいいのかわからないと悩む医療機関の経営者もいるのではないでしょうか。

この記事では、医師の働き方改革の背景や課題、医療機関が取るべき対策を詳しく解説しますので、参考にしてみてください。

目次

医師の働き方改革とは

ここでは、医師の働き方改革が導入された目的や背景について解説します。

医師の働き方改革の目的

医師の働き方改革とは、医師が健康的に働ける環境をつくるため、長時間労働や勤務環境の改善を目指した取り組みのことをいいます。

この改革は、医療の質と安全性を向上させ、持続可能な医療提供体制を確保することを目的としています。

2024年4月から本格的な運用が開始され、医師の時間外労働の上限規制、勤務環境を評価する機関を設置、医師の追加的健康確保措置の義務化といったことが行われました。

医師の働き方改革の背景

医師の働き方改革が必要とされた背景には、さまざまな理由があります。

医師の長時間労働が深刻化

医療現場における医師の長時間労働は、長年にわたり深刻な問題とされてきました。

特に、救急医療や地域医療を担う医療機関では、医師一人あたりの業務負担が大きく、勤務時間が長時間化しやすい傾向にあります。夜勤や当直が連続するケースもあり、休日やプライベートの時間を十分に確保できない医師も少なくありません。

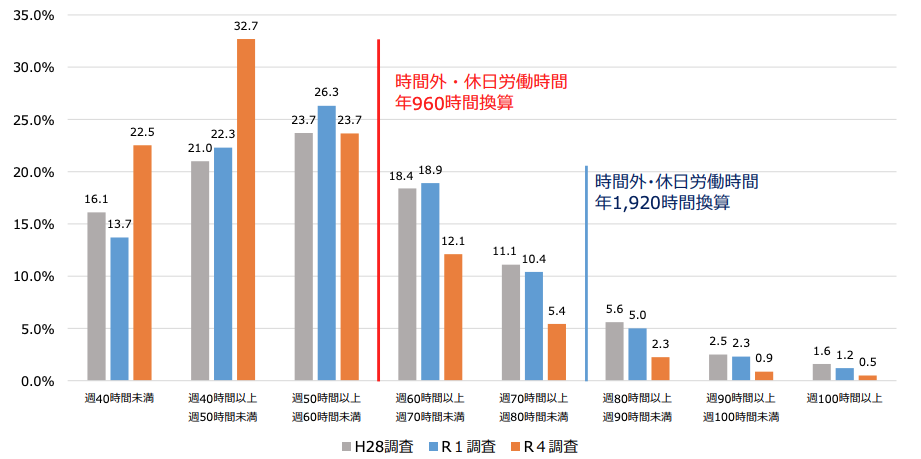

2023年に厚生労働省が行った医師の勤務環境の調査からも、年々改善されているとはいえ、時間外や休日の長時間労働の問題が浮き彫りになっています。

(出典:第18回医師の働き方改革の推進に関する検討会|厚生労働省)

- ・2016年〜2022年まで3年毎に時間外、休日労働時間を調査

- ・全体の21.2%が時間外や休日勤務が960時間を超えている

- ・全体の3.7%は時間外や休日出勤が1,920時間を超えている

医療とは関係のない一般的な労働者では、年間720時間を超えるのは10%程度とされています。このことからも、いかに医療現場が長時間労働の環境にあるかがわかります。

医師の健康被害と医療ミスにつながりやすい

長時間の時間外労働や休日勤務は、医師自身の健康不安につながったり、医療ミスのリスクも高めてしまったりするおそれがあります。

一般的に、1ヶ月の時間外労働が100時間を超える場合は、業務と健康被害の関係性が強いとされています。2〜6ヶ月の平均で80時間を超える場合も同様です。

医師の時間外の労働時間は過労死ラインを超えるケースもあり、疲労による集中力の低下や判断力の鈍化が医療ミスを引き起こす要因にもなりかねません。患者さんに安全性の高い医療を提供するためにも、働き方改革は必要です。

実態がわかりにくい労働時間

医師の労働時間の実態は、一般の労働者よりも把握しにくいという特徴があります。その理由のひとつに、医療現場特有の勤務体系があります。

例えば、医師は当直やオンコールといった特殊な勤務形態で働くことが多く、これらの時間が労働時間としてどこまでカウントされるのかが曖昧な場合があります。

当直業務は一晩中病院に待機しながら患者さんの急変に対応する必要があり、実質的には労働時間とみなせるものの、労働時間として正式に計上されないこともあります。

また、外来や病棟業務のあとに行う業務内容も、労働時間の実態を把握しにくくする要因です。

- ・カルテの記録

- ・患者さんの転院手続き

- ・診療方針の検討

- ・学会発表の準備

- ・研究のための時間など

こうした業務は労働時間として明確に記録されないこともあり、結果的に長時間労働が見えにくい状態につながります。

このような背景から、医師の働き方改革を進めるうえでは、まずは労働時間を可視化して過重労働を適正に管理できる環境を構築することが求められます。

医師の働き方改革に伴う罰則

2024年4月から施行された医師の働き方改革では、医療機関に対して時間外労働の上限規制や健康確保措置の遵守が義務付けられました。

労働基準法第141条に基づき、以下の罰則が科される可能性があります。

| 医師の働き方改革に伴う罰則 |

| ・6ヵ月以下の懲役 |

| ・30万円以下の罰金 |

| 対象となる違反行為 |

| ・時間外労働の上限を超える労働を医師に課した |

| ・B水準やC水準で認められる年間1860時間を超えた |

| ・36協定を締結せずに時間外労働の上限を超えた |

労働基準監督署による監査があり、違反が認められた場合には指導や是正の勧告が行われます。それでも改善が見られない場合には、罰則金の支払いを求められることもあるでしょう。このような状況が続くと、医療機関全体の運営に影響を及ぼしてしまいます。

医師の健康を軽視した労働環境が続けば、医療事故のリスクが高まる可能性は否定できません。過労による判断ミスや集中力の低下は、患者さんの安全に直結するため、医療機関は早急に対策を講じる必要があります。

医師の働き方改革の3つのポイント

2024年4月から開始された、医師の働き方改革のポイントは以下の3つです。

- ・医師の時間外労働の上限規制が適用

- ・医療機関勤務環境評価センターの設置

- ・医師の追加的健康確保措置を義務化

それぞれ具体的に解説します。

医師の時間外労働の上限規制が適用

まず、医師の時間外労働に上限規制が適用されました。

- ・年間で960時間を超えない

- ・月間で100時間を超えない

原則として、上記の時間外労働を超えることは制限されました。ただし、医療の公共性や緊急性、後進の教育の必要性から、一部の医療機関では上限が年間1860時間までと緩和されています。

具体的には、医療機関を3つの水準で区分しています。

| 水準 | 対象 | 時間外労働時間 | 主な特徴 |

| A水準 | 一般的な医療機関 | 年960時間/月100時間未満 | 原則的な基準 |

| B水準 | 救急医療等 | 年1,860時間/月100時間未満 | 地域医療のため暫定的措置 |

| C水準 | 研修教育施設 | 年1,860時間/月100時間未満 | 自己研鑽目的で暫定的に適用 |

A水準は、一般的な医療機関に従事するすべての医師が対象で、原則どおりの上限規制となります。

B水準の医療機関は、救急医療を担う医療機関が対象で、年間の救急受け入れ件数や夜間時間外の入院件数で区別されます。労働時間短縮計画書の策定や、医療機関勤務環境評価センターによる評価を受けることが指定要件です。

C水準は、医師の研修や高度な技能を習得することを目的とした医療機関が対象です。一般的には、大学病院などの臨床研修プログラムや日本専門医機構に認定された研修を行う医療機関が該当します。

医療機関勤務環境評価センターの設置

医療機関における労働環境の適正化を推進するため、医療機関勤務環境評価センターが設置されました。このセンターは日本医師会が厚生労働省から指定され、医療機関の勤務環境の評価や指導に関する事業を行っています。

例えば、医療機関の労働時間短縮のための取り組み状況を評価する、労働時間短縮のために管理者に対して助言や指導を行うなど、労働時間の短縮を促進するための事業を行っています。

時間外労働の上限が1860時間であるB水準やC水準は、医師の労働時間短縮のための計画を作成して、医療機関勤務環境評価センターから評価を受けなければなりません。

医師の追加的健康確保措置を義務化

医師の健康管理を強化するために、月の上限100時間を超えて働く医師がいる場合は、追加的健康確保措置を行うことが義務化されました。

この措置の目的は、医師の身体的、精神的負担を軽減し、安全に医療を提供できる環境を整えることにあります。

法改正後は、連続勤務時間を28時間以内に制限すること、勤務間のインターバルを9時間以上確保すること、代償休息の付与することが義務化されました。また、医師の健康確保のための面接指導や健康状態のチェックを行う必要があります。

これらの措置は、A水準の医療機関では努力義務ですが、B水準とC水準の医療機関では義務付けられました。

医師の働き方改革の課題と現状

働き方改革を進めるには、医療機関特有の問題を解決しなければなりません。医療現場の課題や現状について解説します。

医療現場の人手不足

医師の労働時間を削減するためには、医療従事者全体の業務負担を分散させる必要があります。しかし、多くの医療機関では慢性的な人手不足が課題となっており、新たに人員を確保することが難しい状況にあります。

そのため、医師の労働時間を削減する一方で、業務の効率化や新たな人材確保も検討しなければなりません。

医師の勤務体系が複雑

医師の勤務体系は、診療科や病院の規模によってさまざまで複雑です。

また、看護師や検査技師などの職種との調整、日勤や夜勤、当直、3交代制などの交代体制の調整が絡み合い、より複雑化することがあります。

救急医療や当直勤務が必要な医療機関は、勤務時間の調整ができず、時間外労働の上限を守ることが難しい場合もあります。

そのため、各医療機関に合わせた勤務管理業務を行わなければならないところが、働き方改革を進めるうえでの課題といえます。

医療の質を保ちながら労働環境を改善する難しさ

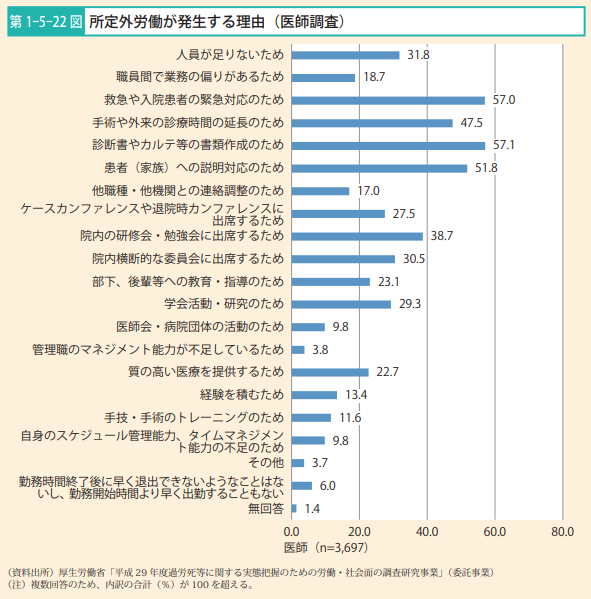

医師が診療以外の業務を多く抱えていることも問題です。

事務作業やカルテの記入、診療報酬の請求業務などが医師に集中しているため、時間外労働が増加する要因となっています。

2017年に厚生労働省が調査した内容によると、所定外労働が発生する理由に対して「診断書やカルテなどの書類作成のため」と回答されたのは、全体の57.1%に及びます。

医療機関の管理者は、医師が医療行為以外の業務にかける時間を減らせられるように対策を検討する必要もあるでしょう。

(出典:我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況|厚生労働省)

医師の働き方改革を成功させるポイント

ここからは、医師の働き方改革を成功させるために、実際に医療機関で行える対策を紹介します。

いずれも時間と費用がかかりますが、持続的な医療を提供するために、ひとつずつ取り組んでいきましょう。

労務管理システムの見直し

医師の労働時間を適正に管理するためには、労務管理システムの導入や見直しが必要です。これまでは、勤務時間の記録がアナログなタイムカードで行われていたり、当直やオンコールの時間が適切に管理されていなかったりすることが少なくありませんでした。

医師の自己申告をもとに管理している医療機関では、労務管理システムを導入して自動化することも検討してみましょう。

正確な労務管理を行うためには、仕組みから見直すことも大切です。

業務のタスクシフト・タスクシェア推進

医師の労働時間を削減するためには、診療業務をほかの医療スタッフと分担する、タスクシフト・タスクシェアの推進が不可欠です。

医療現場では、診察や手術だけでなく、カルテ記入、診療報酬請求、患者説明など、多くの業務が医師に集中してしまいます。これらの業務の一部をほかのスタッフに分担することで、医師が診療に専念できる環境を整えることができます。

医療行為の一部を看護師に移管する、病棟での薬剤管理を薬剤師に移管する、カルテ入力を医療クラークに移管するなど、できるところから取り組みましょう。

医療DXを活用した業務効率の改善

医療DXを活用することで、業務効率の向上と医師の業務負担軽減が期待できます。

従来の紙ベースのカルテや手作業による事務処理は時間がかかるだけでなく、入力を間違ってしまうリスクも伴います。業務効率を改善できるものには積極的に投資をして、医療現場の生産性を向上させることが大切です。

- ・電子カルテの導入で診療録の作業負担を軽減

- ・問診票をペーパーレス化して入力作業を削減

- ・オンライン予約やAIチャットを用いて患者さん対応を効率化

これらの医療DXに伴う機器やサービスの導入によってスタッフの業務改善が期待でき、その結果として医師の労働時間の削減にもつながります。

受付での受電件数や会計業務の改善を検討している方は、患者さんの問い合わせに24時間自動応答可能なクリニック特化型のAIチャットボット、NOMOCa-AI chatを検討してみてください。

医療業界特化のAI電話でクリニックの受電対応を削減|NOMOCa-Ai chat

受付・会計業務の自動化による業務負担軽減

受付・会計業務を自動化してスタッフの負担を軽減することが、間接的に医師の業務効率化につながります。

予約管理や保険証確認、会計処理などの定型業務を自動化し、医療スタッフが本来の医療サポート業務に集中できる環境を整えましょう。

自動精算機の導入は、会計処理の簡素化が見込めるだけでなく、患者さんの待ち時間短縮や満足度向上も期待できます。

自動精算機の導入を検討されている方は、NOMOCaシリーズの導入も検討してみてはいかがでしょうか。

全国のクリニック・医師が選ぶ自動精算機のパイオニア|NOMOCaシリーズ

まとめ

医師の働き方改革は、法的な義務化があるからだけではなく、医療機関の持続的な発展に不可欠な取り組みです。

時間外労働の上限規制や健康確保措置の義務化など、新たな制度に適応するためには、医療業務の効率化が求められています。

特に、医療DXを活用した業務改善やタスクシフトの推進は、医師の負担軽減にも効果的です。医師の働き方改革の背景や医療機関の課題に合わせて、業務改善に取り組みましょう。

関連記事

一覧はこちら導入サポート

-

資料ダウンロード

ノモカについてまとめた資料です。

資料ダウンロード -

お問い合わせ

営業チームが悩みや

お問い合わせはこちら

ニーズをお伺いし、

最適な製品を

ご提案します。 -

サポートセンターに電話

NOMOCa製品を安心して

お使いいただけるよう、

万全のサポート体制を

ご用意しています。